近日,西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系張志飛教授指導(dǎo)的博士研究生梁悅通過對(duì)5.2億年以來的舌形貝腕足動(dòng)物殼體進(jìn)行大數(shù)據(jù)整理分析和殼體形態(tài)解剖研究,得出舌形貝類穴居型生活方式早在奧陶時(shí)期就已建立,其殼體形態(tài)和生活方式(包括固著、粘附、群居和穴居)多樣性達(dá)到高峰。隨后,穴居型和群居型生活類型在奧陶紀(jì)末和二疊紀(jì)末的生物大滅絕事件中被隨機(jī)性的保留下來。相關(guān)研究成果于2023年3月9日北京時(shí)間凌晨在線發(fā)表在Cell出版集團(tuán)的綜合期刊《當(dāng)代生物學(xué)》(Current Biology)。

腕足動(dòng)物舌形貝(lingulid)被達(dá)爾文定義為“活化石”。它自寒武紀(jì)早期出現(xiàn),歷經(jīng)了地球動(dòng)物出現(xiàn)以來所有的磨難和自然災(zāi)害,尤其是經(jīng)受了地球最嚴(yán)重的“五次生物大滅絕”事件而繁衍至今。目前仍分布在我國廣西和日本、新西蘭等地的近岸淺海地區(qū)。

5.2億年以來,舌形貝一直生活在泥質(zhì)海底,其殼體3-5厘米,最大不超過十幾厘米,占有的生態(tài)空間十分有限,因此也被稱作“草根”動(dòng)物。在長期的演化過程中,它們通過多變的殼體形態(tài),不斷探索、改變和硬化著海洋底質(zhì)表面,并在奧陶紀(jì)時(shí)期屬種多樣性和殼體形態(tài)多樣性達(dá)到空前繁盛,演化出了包括穴居的生活類型和葡萄串狀群體生活等多種殼體類型。就是這種“多樣性”積累,腕足動(dòng)物舌形貝類在面對(duì)顯生宙的五次大滅絕中,尤其是顯生宙生物滅絕率最高的奧陶紀(jì)和二疊紀(jì)兩次大滅絕事件中,有了“足夠的可能”,致使穴居的生活類型(Lingulids)作為一種自然選擇,得以生存。

為了更好地探究舌形貝腕足動(dòng)物在整個(gè)顯生宙的演化歷程,該研究以紀(jì)為時(shí)間單位,通過貝體形態(tài)空間分析發(fā)現(xiàn),五次大滅絕事件中的奧陶紀(jì)末期和二疊紀(jì)末期生物大滅絕事件對(duì)其殼體形態(tài)多樣性的影響最大。寒武紀(jì)大爆發(fā)期間腕足動(dòng)物已經(jīng)出現(xiàn)了多種殼體形態(tài),經(jīng)過奧陶紀(jì)生物大輻射事件其多樣性進(jìn)一步增加,并達(dá)到峰值。然而,隨后的奧陶紀(jì)大滅絕事件使得其殼體形態(tài)多樣性發(fā)生明顯的縮減。古生代末期的二疊紀(jì)大滅絕事件使得舌形貝殼體形態(tài)多樣性進(jìn)一步減少,僅留下殼體形態(tài)兩側(cè)平直、營內(nèi)棲生活的舌形貝類,以及殼體渾圓、葡萄串狀群體固著生活的平圓貝類(Discinids)。這一演化歷程符合著名進(jìn)化古生物學(xué)家Steven Gould在“Wonderful Life”一書提出的隨機(jī)演化理論(Contingency),即不可推測的特殊性事件,例如生物大滅絕事件,極大改變并重塑了生物群落的演化歷程。同時(shí),通過聯(lián)合瑞典烏普薩拉大學(xué)Lars Holmer和Graham Budd教授,并在課題組外專教授Luke Strotz和Timmothy Topper的幫助下開展的支序分析(cladistics)、形態(tài)空間測量(morphometrics and morphospaces)和譜系分析(phylogeny)等多學(xué)科交叉研究,各項(xiàng)結(jié)果都支持了奧陶紀(jì)后隨機(jī)演化是主導(dǎo)現(xiàn)代舌形貝演化的外在動(dòng)力。因此,腕足動(dòng)物舌形貝在寒武紀(jì)大爆發(fā)出現(xiàn)后,經(jīng)過自然選擇的演化,殼體多樣性得到空前發(fā)展。但在顯生宙之后的兩次或多次大滅絕事件中,殼體兩側(cè)平直的穴居類群得到了強(qiáng)有力的隨機(jī)遴選,導(dǎo)致自然選擇(Natural selection)在奧陶紀(jì)之后舌形貝漫長的形態(tài)和生態(tài)演化中很少或者無法發(fā)揮作用。

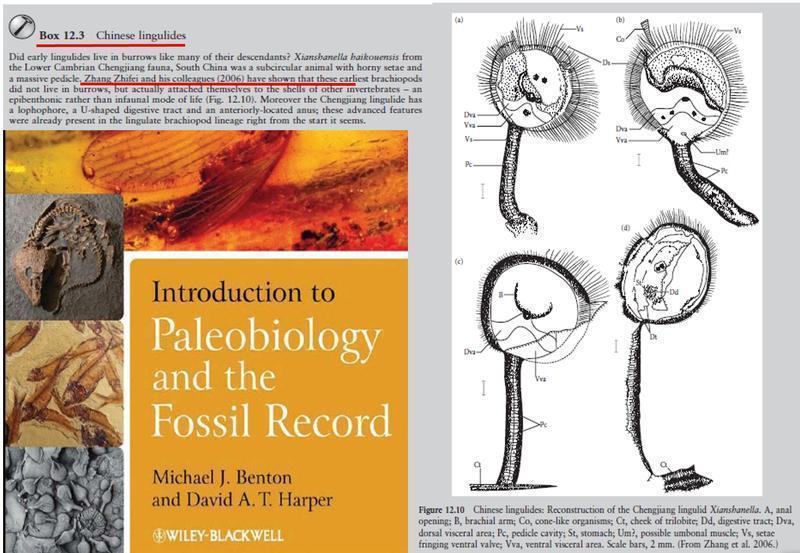

該研究成果已經(jīng)原圖入選國際古生物學(xué)會(huì)主席Michael Benton和副主席David Harper主編的國際古生物教材

西北大學(xué)早期生命團(tuán)隊(duì)由舒德干院士、華洪教授、張興亮教授、韓健研究員、張志飛教授、劉建妮教授等人組成。通過數(shù)十年如一日的不懈努力,該團(tuán)隊(duì)發(fā)展成為在國際科學(xué)前沿上具有重要影響的“國家創(chuàng)新研究群體”,在古生物學(xué)研究領(lǐng)域位居全球第一方陣。

距今5.2億年的世界著名澄江生物群為動(dòng)物譜系樹的起源成型探索作出了劃時(shí)代貢獻(xiàn)。1995年之前,世界眾多科學(xué)家在該生物群中發(fā)現(xiàn)了基礎(chǔ)動(dòng)物亞界和原口動(dòng)物亞界的絕大多數(shù)重要?jiǎng)游镩T類,然而后口動(dòng)物亞界諸多門類的祖先類群卻一直沒有露面。奇跡出現(xiàn)在1996年以后:由西北大學(xué)舒德干院士領(lǐng)軍的早期生命研究團(tuán)隊(duì)一直在圍繞著“寒武紀(jì)大爆發(fā)與動(dòng)物界成型關(guān)系”這一重大基礎(chǔ)前沿課題堅(jiān)持開展廣泛深入的、多學(xué)科交叉的國際合作研究;他們陸續(xù)在澄江生物群揭示出脊椎動(dòng)物、頭索動(dòng)物、尾索動(dòng)物、棘皮動(dòng)物、古蟲動(dòng)物等后口動(dòng)物亞界幾乎所有門類的原始代表,進(jìn)而首次構(gòu)建了完整的早期動(dòng)物樹框架圖,并基于此提出三幕式寒武紀(jì)大爆發(fā)依次形成三個(gè)動(dòng)物亞界的新假說,為人類探索早期遠(yuǎn)祖的來龍去脈提供了基礎(chǔ)證據(jù)。

原文鏈接:http://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202303/t20230309_5602283.shtml