有人以“一座洪瀆原,半部中國史”來評價這片土地。

近日,開設(shè)在西安咸陽國際機場T5航站樓內(nèi)上夾層的西部機場博物館正式開館,這也是全球首個設(shè)置在機場內(nèi)的在地文物展示博物館。

西部機場博物館設(shè)置在西安咸陽國際機場T5航站樓上夾層。潮新聞記者 陶韜 攝

館內(nèi)展出的文物,以歷年機場考古發(fā)掘出土的120余件文物為主。從西漢的彩繪陶壺到十六國的彩繪陶女樂俑,從北周的東羅馬金幣到隋代的彩繪陶馱囊駱駝……一件件栩栩如生的文物,同時也是咸陽機場的“原住民”,靜靜地陳列在展柜內(nèi),向人們講述著歷史。

陶十二生肖俑。潮新聞記者 陶韜 攝

10秒搶光預(yù)約名額,外交部發(fā)言人毛寧在多個海外社交平臺發(fā)文推介,開館首日即有當(dāng)?shù)卮迕瘛⑼鈬讶藢3糖皝怼噍^動輒數(shù)層樓的博物館,建在機場的這家西部機場博物館可謂“迷你”,館藏文物數(shù)量也不多,為何創(chuàng)造了如此大的流量、吸引了這么多人的關(guān)注?近日,潮新聞記者前往西安實地探訪。

機場文物之旅出圈

每日600席最快10秒“搶光”

3月4日下午,潮新聞記者乘機降落在西安咸陽國際機場,發(fā)現(xiàn)T5航站樓里幾個人正在“逆行”——拿好行李沒有直接出站,反而前往值機層玩起了“機場walk”,目的地是仿唐式建筑里的西部機場博物館。

西部機場博物館開業(yè)已有一周,吸引了不少旅客、當(dāng)?shù)卮迕瘛⑼鈬讶恕⒂慰挖s來。潮新聞記者了解到,博物館每天有600個對外預(yù)約名額,需要提前三天開搶,最快的一次10秒搶光。

“能這樣度過在機場的時間,是一種很有趣的體驗。”德國友人Jonah Alber剛剛探展出來。這是他第一次來中國,全程“文化游”,在前一站北京參觀了故宮,在西安去了兵馬俑,參觀西部機場博物館后即前往上海。

珍寶館目前展出的是春秋早期的擊奏體鳴樂器“秦公镈”。潮新聞記者 陶韜 攝

西部機場博物館整體采用仿唐式建筑風(fēng)格,總占地面積6400平方米,設(shè)有四方館、珍寶館、臨時陳列展等,展出文物涵蓋先秦至明清的中國古代多個歷史時期,重點展品是四方館內(nèi)120余件在機場建設(shè)過程中出土的文物。此外,每期精選一件陜西代表性文物在珍寶館進行輪展。

西部機場博物館講解志愿者羅巍是西部機場集團員工,有過14年的業(yè)余文博講解經(jīng)驗,開放一周以來“泡”在博物館講解超過20場,潮新聞記者恰好趕上了一場。

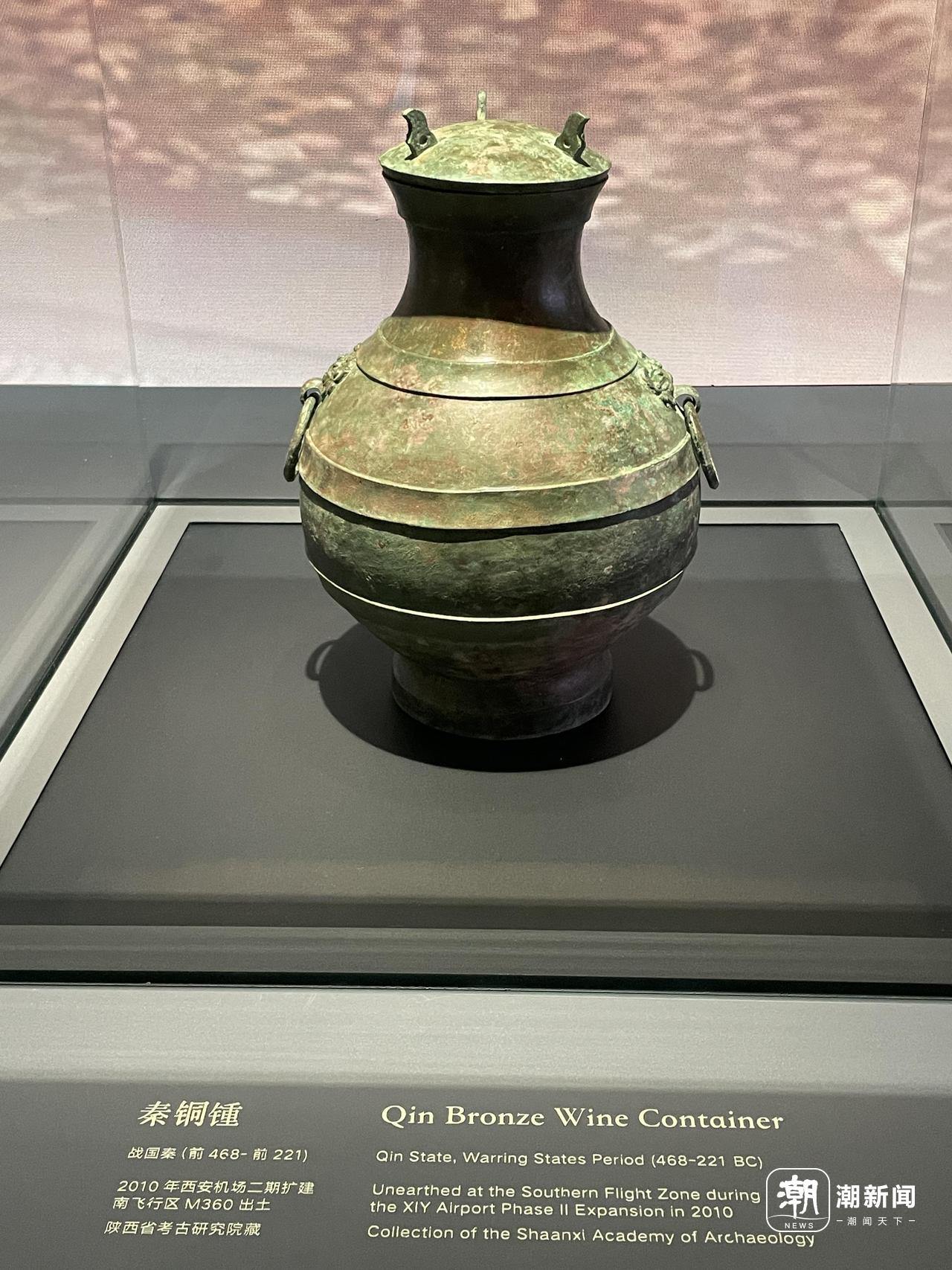

“第一件展品是一件青銅器——秦銅鍾。這可不是用來敲的‘鐘’,這是盛酒的容器,2010年西安機場二期擴建時出土。”羅巍介紹,展示在機場建設(shè)時考古發(fā)掘出土的文物,是這個博物館最大的特色。

秦銅鍾 潮新聞記者 陶韜 攝

在羅巍看來,文物自身就會講故事。據(jù)他觀察,游客最感興趣的是“有故事的展品”,以及和自己熟知的歷史人物、事件能夠聯(lián)系起來的展品。

“講到鎏金銀蛤盒,自然會提到墓主竇希堅是李隆基的舅舅;介紹彩繪陶女樂俑,除了介紹古代女子樂團,還會轉(zhuǎn)述考古領(lǐng)隊的介紹,‘這31件展品完全按照出土?xí)r擺放的位置來放置’;提到彩繪陶載絲駱駝,除了描述古絲綢之路上商賈以駱駝運送絲綢的場景,還不得不提北周開國皇帝宇文覺的趣事。”羅巍說,在互動影像技術(shù)、部分文物配備四國語言講解的“加持”下,絲路貿(mào)易場景、唐代長安盛景得以再現(xiàn),頗有沉浸感。

彩繪陶女樂俑展示了古代女子樂團演奏時的場景。潮新聞記者 陶韜 攝

“‘千秋萬古功名骨,盡作咸陽原上塵。’在這里講著文物,就感覺仿佛穿越了歷史,在一個會客廳里和北周皇帝、隋朝貴族拉家常,一起掰著泡饃,把歷史揉到腹中。”羅巍說,文物誕生于歷史上的“打工匠人”之手,也成為供現(xiàn)在的民眾享受的文化瑰寶。

網(wǎng)友調(diào)侃反成“金點子”

機場把建設(shè)期間出土的文物“請回家”

“機場X博物館”,這樣的跨界組合,故事是怎么開始的?為什么如此受歡迎?帶著網(wǎng)友的疑問,潮新聞記者找到了西部機場集團(西安)商業(yè)發(fā)展公司文化運營部經(jīng)理、西部機場博物館籌備團隊核心成員侯超求證。

“其實也超乎我們的預(yù)料。可能因為是機場與博物館跨界合作的形式比較新穎,以及我們的定位是‘在地文物展示博物館’,所謂‘在地文物’就是在當(dāng)?shù)乜脊虐l(fā)掘出土的文物。在文物原本的‘家’聽它們的故事,這種體驗比較新奇。當(dāng)然,除了有厚重歷史的博物館,航站樓也有很現(xiàn)代、很可愛的文創(chuàng)產(chǎn)品。”侯超說。

四方館展出文物的介紹中包含其出土?xí)r間及地點。潮新聞記者 陶韜 攝

故事的緣起,始于四年前的網(wǎng)友提議。2021年2月,陜西省文物局官方微博(@漢唐網(wǎng))發(fā)文,西安咸陽國際機場三期擴建工程范圍內(nèi),勘探發(fā)現(xiàn)各類遺跡4600余處,包括各時期古墓葬3500余座,春節(jié)假期考古人員等全力開展重點建設(shè)區(qū)域的考古發(fā)掘。規(guī)模之大、數(shù)量之多,讓“機場擴建秒變考古現(xiàn)場”的話題登上熱搜。不少網(wǎng)友表示,“這里都能建一個博物館。”

網(wǎng)友的調(diào)侃,在機場看來卻是“金點子”。

“很少會有近幾年剛出土的文物就開始展出,但網(wǎng)友一呼吁,我們想要響應(yīng)。”侯超說,策展主線從一開始就清楚明晰——要講一個機場建設(shè)與文物保護有關(guān)的故事。

可問題來了,非文博系統(tǒng)的單位如何去建設(shè)一家博物館?故事怎么講,文物何處來,講解人又從哪里找?

彼時,機場方還不能預(yù)知會有如此多訪客專程前來,博物館的定位還是填補旅客的“碎片化時間”,針對的是趕時間的“空中飛人”。因此,機場決定主打“小而美”,將參觀全程規(guī)劃在15至30分鐘之間較為合適。

在多方協(xié)調(diào)下,文物借展自陜西省考古研究院等國有文物收藏單位。據(jù)侯超回憶,“這些文物從圖片上看和真實的樣子其實會有一些區(qū)別,就像作為身份憑證的楊全節(jié)魚符,我們會以為它是手掌大小,但其實不足手指長度,很‘便捷’。都是專家?guī)ьI(lǐng)我們一件件挑出來,適合講故事的文物。”

西部機場博物館講解志愿者羅巍正在講解。潮新聞記者 彭鵬 攝

第一批講解志愿者,是機場的8名員工,來自安保、黨建、投資經(jīng)營等多個部門。除了羅巍做過文博講師有過相關(guān)經(jīng)驗,更多的則是文博愛好者主動報名,經(jīng)過陜西省考古研究院的專家來對文物進行介紹、培訓(xùn)后,開始了“干中學(xué)”。

“員工來講解,優(yōu)勢在于我們都對這些文物有感情,從它們出土之時我們就很關(guān)注相關(guān)消息。”侯超說,目前正在招募講解志愿者,同時收集網(wǎng)友、熱心市民的意見,計劃在一段時間之后對展陳文物、預(yù)約限流錯峰、客群進行調(diào)整,優(yōu)化訪客體驗。

文物走出“方寸”天地進入生活

交通樞紐成為文化傳播窗口

事實上,機場等交通樞紐正是人們抵達一座城市的“首站”和“末站”,是人們感知一座城市和回眸一座城市的窗口。

一直以來,全球各地的眾多機場里,誕生了一批“網(wǎng)紅”,刷新著人們對機場的理解。在“有陽光就足夠了”的新加坡,樟宜機場憑借全球最大室內(nèi)瀑布,成為“游客推薦打卡點位”之一。北京大興國際機場,齊全的過夜設(shè)施和多樣的美食讓這里被稱為“特種兵旅客的安樂窩”,別樣展示著城市的溫度和包容。

文物走出了“方寸”天地,卻走進更多人的生活。

西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師劉衛(wèi)紅認為,西部機場博物館的嘗試,標志著博物館業(yè)正從“坐等觀眾”向“主動抵達”轉(zhuǎn)變。

位于西安地鐵“鐘樓站”的古井遺址。潮新聞記者 彭鵬 攝

此前,西安在城市建設(shè)與文化遺產(chǎn)傳承方面已有不少嘗試。“文物的到來讓交通樞紐成為文化傳播的場所。”劉衛(wèi)紅介紹,位于西安地鐵“鐘樓站”的古井遺址,“涇渭半島站”的橋梁主題地鐵博物館,也都曾是外地游客慕名而來的城市打卡地,讓大家乘著地鐵觸及歷史與文化。

“西部機場博物館的設(shè)立,巧用了‘空檔期’,讓那些百無聊賴的游客,可以以驚艷的眼光,凝視陜西的文物珍寶。”中國文化管理協(xié)會文化旅游專業(yè)委員會副會長、中國旅游改革發(fā)展咨詢委員會委員孫小榮認為,西安作為為數(shù)不多的文旅“常紅”城市,一直在通過“場景再造”提升在地文化的體驗感。

來訪者傾聽多語講解。潮新聞記者 陶韜 攝

需要注意的是,隨著“文博熱”的興起,訪客對博物館也產(chǎn)生了更多的期待。例如,不滿足于靜態(tài)的觀賞,還期待文物可以實現(xiàn)動態(tài)的互動;僅在現(xiàn)場體驗還不夠,還期待有“可帶走”的文物文創(chuàng);僅解說還不夠,還期待有文物背后更多趣味化的故事。

孫小榮建議,博物館需要在創(chuàng)意化陳列展示、流動化巡回展演、藝術(shù)化情景演藝、技術(shù)化虛實互動、文創(chuàng)化產(chǎn)品衍生等方面立體、多維地來展開文物敘事和場景營造,為游客和文博愛好者創(chuàng)造更加豐富多彩的“觀看”“體驗”和“收藏”方式,實現(xiàn)文化價值的深度轉(zhuǎn)化。

“不一定總是人群去尋找文物,文物也可以主動尋找人群。”孫小榮說,以靈活策展的方式打造“流動的博物館”,進行“去地點化”的策展和巡展,可以成為一種常態(tài)。

原文連接:https://tidenews.com.cn/news.html?id=3065828