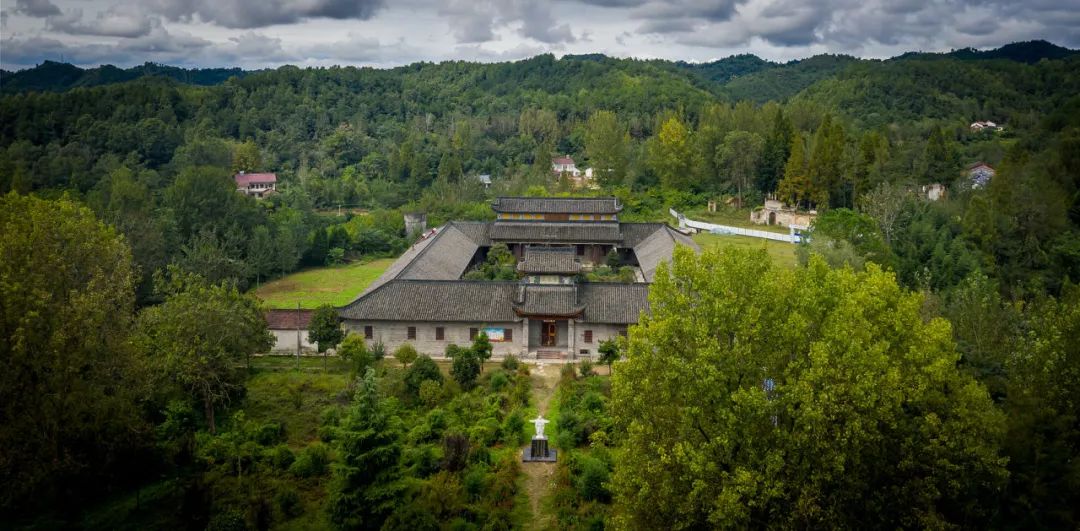

▲自西北聯大之后,始準女性留宿的留壩張良廟。 (視覺中國 / 圖)

全文共12375字,閱讀大約需要29分鐘

抗戰時,內遷大學有三壩之說,即成都華西壩,那里有華西大學和齊魯大學,地處大后方的天府之國,條件較好,稱為“天堂”;重慶沙坪壩,那里有中央大學和交通大學,條件比上不足,比下有余,稱為“人間”;而西北聯大所在的古路壩偏在大山溝里,條件最艱苦,稱為“地獄”。

八十年前的西北鄉村,入夜便是沉沉的黑暗,除了偶有明月朦朧映照,大地宛如混沌未開。但是,古路壩七星寺是一個例外。入夜,遠遠望去,七星寺的燈光——汽燈之光、油燈之光和蠟燭之光——徹夜不息,成為當地一個著名的地標:七星燈火。

七星燈火是一種象征,它象征著無論在多么黑暗的長夜,總有人試圖用一炬微弱的光芒去燭照人生,燭照世界……

本文首發于南方周末 未經授權 不得轉載

文|聶作平

責任編輯|楊嘉敏

悶雷般的轟鳴中,人們抬起頭,看見兩架日軍飛機,正穿過云層俯沖而下。剎那間,地面炮火齊發,戰機貼地而起。炮聲、機聲、哭聲、喊聲糾纏混雜。太陽枯黃,無精打采地照耀著破敗的古城。

這時候,他們才猛然驚覺,原以為安全的地方竟不再安全,剛剛放下的平靜的書桌突然不再平靜。

這是1937年11月13日的西安。剛剛結束了上千里跋涉后抵達西安,并合并重組為西安臨時大學的一千多名師生,他們的新學校在二十六天前才揭牌成立,還要等兩天,才正式開學。

幾乎所有人都立即產生了一個不安的疑問:西安臨時大學,還能在西安辦多久?

四個月后,春暖花開時節,他們不得不又一次踏上了更為艱難的內遷之路。由是,從西安臨時大學到西北聯合大學,從國立西北大學到國立西北五校的現代教育傳奇就這樣開始了……

1

西安

西北大學太白校區,低矮的石楠修剪整齊,簇擁著一道青磚立柱的大門和一方照壁。大門白底黑字:國立西北大學。照壁黑底白字:國立西北聯合大學。

不論大門還是照壁,都是紀念性重建。它們要紀念的,是一所大學、一群中國讀書人,在烽火歲月里一段銘心刻骨的經歷。

1937年7月7日,盧溝橋事變,標志著日本全面發動侵華戰爭,也意味著中國全民族抗戰的開始。8月,國民政府教育部制定了一個設立臨時大學的綱要,綱要稱“政府為使抗戰期中戰區內優良師資不至無處效力,各校學生不至失學,并為非常時期訓練各種專門人才以應國家需要起見,特選定適當地方籌設臨時大學若干所”。綱要計劃設臨時大學一至三所,一所定在長沙,一所定在西安,一所地址待選。

9月10日,教育部下令,“以北京大學、清華大學、南開大學和中央研究院的師資設備為基干,成立長沙臨時大學;以北平大學、北平師范大學、北洋工學院和北平研究院等院校為基干,設立西安臨時大學”。長沙臨時大學便是后來聞名遐邇的西南聯合大學(簡稱西南聯大),而西安臨時大學則是后來湮沒不聞的西北聯合大學(簡稱西北聯大)。

同為抗戰時期內遷的規模最大的兩個大學聯合體,西南聯大的知名和西北聯大的無名,原因在于,西南聯大存續了八年,完成了南渡北歸;而西北聯大僅存在了一年,西遷南渡,沒有北歸,且一分為五。

然而,考察西北聯大流變史就會發現,如今,與西北聯大有直接血緣關系的高校多達九所——西北大學、西北工業大學、西北農林科技大學、西安交通大學、西北師范大學、北京師范大學、天津大學、東北大學和中國礦業大學。西北地區的高等教育,可以說正是在它之后才真正發展起來的。

西安城區正北不到二十公里,是中國國家大地原點,也就是中國大地的幾何中心。地處關中的西安不僅位于中國腹地,還處于關中平原腹心,東面既有崤函拱衛如屏,復有黃河環繞如帶。抗戰之初,幾乎所有人都相信,關中是安全的,西安也足以放得下從華北千里內遷的一張張書桌。

20世紀三四十年代的西安很小,幾乎完全局限于明清古城。城外,只北門外的火車站稍具人氣,東門和西門外各有少量建筑。那時,西安還是一座方正的、有城墻包圍的廢都。

從北平西來的三所大學再加上中途加入的河北女子師范學院,西安臨大學生將近一千五百人(其中三百余人系在西安兩次招收錄取),加上教師和行政、后勤人員及家屬,師生超過兩千。狹小的古城,根本不可能找得到這么大的地方,安頓這所從天而降的大學。

惟一的辦法是分散辦學。這也是幾乎所有內遷大學的必然選擇。西安古城中心有一條小街,因位于城隍廟后面而得名廟后街。廟后街的民居中間,夾著一所學校:西安二十五中。這里,就是當年西安臨大的校本部以及國文、歷史和外語系舊址。廟后街本部外,西安臨大另有兩個校區,一個在今天的西北大學太白校區,一個在北大街附近的通濟坊。

教育部設立西安臨大的決定是1937年9月10日作出的,10月18日,西安臨大正式成立,其間的準備只有一個多月。并且,作出決定前,三所大學均已放暑假,師生天各一方。在獲悉組建西安臨大的消息后,師生們如同聽到集結號的士兵,立即從天南海北向西安靠攏。

北平師大校長李蒸的女兒李溪橋回憶說,七七事變后,日偽政權欲邀請北平各界名流出來維持局面,李蒸亦在名單上。聞訊后,李蒸于8月7日從北平潛逃至天津。9月,獲知西安臨大消息,遂由海路自天津至青島,由青島到濟南,由濟南轉南京與教育部接洽。及后,和北平大學校長徐誦明及新任命的西安臨大常委陳劍修一起經徐州來到西安。

七七事變前,北平大學教授、魯迅好友許壽裳正在廬山度假。他的女兒許世瑋回憶說,七七事變爆發后,“父親立即打電報給留在北平的女院秘書戴靜山先生,指示應變事宜。”7月28日,“北平形勢突變,沙河保安隊竟附敵,宋哲元率部赴保定,平津就這樣淪陷了。父親感到形勢嚴重……心里非常著急。”許壽裳立即結束了廬山度假回到嘉興,把家人做了安排。接到徐誦明電報后,他只帶了一只小皮箱,里面放著幾件換洗衣服和一本日記,以及魯迅寫給他的四封信,匆匆前往西安。

1937年11月15日,西安臨大正式上課。次日,開學典禮。對這三所內遷大學的聯合,《西安臨大校刊》創刊號說,“臨大合平大、師大、北洋極有歷史之三院校,經過不少曲折歷程,始在西北之重鎮宣告成立,在教育史上實為一創舉。”

然而,開學前兩天突如其來的日軍飛機,卻讓剛喘了口氣的臨大師生心頭蒙上了一層陰影。并且,隨著戰事進展,陰影愈加濃重。

1937年11月9日,西安臨大開學典禮前一周,太原失守。及后,日軍沿同蒲線南下,迅速占領臨汾和侯馬。

黃河在寧、陜、晉之間劃了一個巨大的“幾”字形,幾字右邊那一豎,便是陜西與山西的分界線。幾字形由豎變橫的最右邊,東北方是風陵渡,西邊是潼關。1938年3月,日軍占領風陵渡,隔著黃河炮擊關中鎖鑰潼關。尤為嚴重的是,隨著日軍在風陵渡附近的運城建起機場,日機對西安的轟炸更加頻繁。親歷者回憶說,“敵機無日不騷擾,亦輒一日三次警報,確實上不成課了。”

古都雖好,終非長久之地,剛剛組建幾個月的西安臨大,又一次踏上了迢迢內遷路。

2

秦嶺

近幾年,我曾多次專程前往或是途經漢中。這方漢江及其支流沖積而成的數千平方公里的盆地,由平原、丘陵和河谷構成,宜于農耕,物產豐饒。四面都是崇山峻嶺,好像出于造物的垂憐,才在崇山峻嶺中藏了這么一方小小的世外桃源。自從劉邦被封為漢王并定都南鄭(今漢中市區)后,這片土地就和漢文化結下了深厚淵源:漢江、漢中、漢朝、漢人、漢子、漢族、漢語、漢文……

漢中盆地的春天,原野上,酥軟的油菜花像金黃的波浪,把山巒、村落、綠樹和人心都輕輕地漾起來。空氣中,飄浮著油菜花的清香,一只只蜜蜂懸停在花蕊上方,像是香氣過于沉重而無法馱舉。農舍前高大的樟樹和楊樹上,總會站著三兩只鳥兒,不知疲倦地叫,一直要叫完整個漫長而慵懶的春天……

漢中盆地的春天。(視覺中國 / 圖)

八十多年過去了,城市早已不復當年模樣,迎面而來的也不是昔時人群。但我相信,季節和地貌肯定沒有多大改變。如今我看到的五彩繽紛的春天,當年,那群國破家亡中內遷的學子,他們也一定看到過——對他們中的大多數北方人來說,這是他們第一次見識南方的春天。異地他鄉無邊無際的春色,或許,帶給他們的將是“國破山河在,城春草木深”的憂傷;或許,會有一場細雨,為他們洗去長途跋涉的辛勞:新的生活將在一個新的地方開始。

長途跋涉始于風雨兼程的夜行列車。

陜西地形南北高,中間低,分為三個迥然不同的地理單元——北部,是蒼茫的黃土高原;中間,是最早被譽為天府之國的關中平原;南方,是起伏的秦巴山區。

西安臨大再遷的目的地就是陜南。準確地說,就是夾在秦嶺和大巴山之間的漢中。

原遼寧省社科院歷史所所長、史學家朱子方系西安臨大學生,他年輕時的求學經歷,堪稱烽火年代內遷讀書人的標本。

1937年夏天,朱子方高中畢業,打算到北平考大學。其時,北平的大學無論數量還是質量都居全國第一。朱子方從開封出發,坐火車經鄭州前往北平。七七事變那天清晨,火車行駛到保定時突然停了下來。過了好久,車站宣布:前邊發生戰事,不能通行。——那時候,這個二十三歲的青年還無從知道,影響一個國家長達八年的艱難抗戰已經開始了。無奈,他只得乘原車返回開封,考入河南大學。

在河南大學兩個月后,平漢鐵路沿線戰事吃緊,開封和鄭州都不安全,河南大學打算遷往山高林茂的雞公山,提前放了寒假。放假后,朱子方回到老家江蘇豐縣。就在寒假期間,日軍攻陷南京并迅速向周邊推進。朱子方預感到,豐縣早晚也將淪陷,必須早做打算。他的舅舅在東北大學任教,他便前往投奔。——東北大學校址,當然在東北。不過,東北是最早被日軍占領的,東北大學也就成了所有大學中第一個內遷的。其時,東北大學流亡于西安。

朱子方冒著敵機轟炸,坐火機輾轉到達西安,在舅舅安排下,進了借用東北大學校園辦學的西安臨大,成了李蒸的學生。

就在朱子方以為到了西安這個大后方,就可以安心讀書求學時,沒想到,接下來卻是一段更為艱苦的崢嶸歲月——這崢嶸歲月,從一次歷時十二天的長途行軍開始。

甘肅蘭州到江蘇連云港的鐵路,稱為隴海線,是我國東西向的交通大動脈,始建于1903年。1938年3月16日晚上,西安臨大師生從西安城樓下的火車站上車,沿著剛通車不久的隴海線西安至寶雞段前行。次日,抵達寶雞。

成都與西安之間,橫亙著大巴山和秦嶺,自古以來,就有多條攀危巖,涉寒江,跨峻嶺的古道斗折蛇行,總稱蜀道。李白有詩感嘆:“蜀道之難,難于上青天”。漢中處于蜀道中端,西安臨大師生自西安到寶雞后要前往漢中,就必須翻越稱為天下之大阻的秦嶺。其時,川陜公路剛剛通車。不過,“這時候雖然有了汽車,但公路是坑凹不平,且是單行路面”;并且,“汽車交通工具非常缺乏,就是有車,燃料也是大成問題。那時候真是一滴油一滴血。”

經過多方考量,西安臨大幾個常委決定,“用步行長途旅行辦法通過秦嶺。”出發前,全校編為一個大隊,下轄三個中隊,校常委徐誦明任大隊長,另設布置、運輸及膳食三個委員會。中隊為行軍單位,每個中隊約五六百人,另設運輸組負責行李,設營組負責打前站,交通組負責傳達偵察,糾察組負責秩序收容,醫務組負責醫療救治,警衛組負責安全保衛。

臨大師生的徒步路線,選擇了大體完工的川陜公路北段。盡管還是粗石子的毛坯公路,有的地段還有民工在忙著施工,但與棧道、山徑組成的古蜀道相比,這已經是易于前行的康莊大道了。

3月17日中午,來往寶雞火車站的旅客們見到了令人難忘的一幕:一千多名臨大學生,排隊領取鍋餅和咸菜——為了方便趕路,學校決定中午一律吃干糧,只有早晚可以在駐地生火做飯。自西安出發前,膳食委員會跑遍全城,搜購到了四千多公斤鍋餅和一千五百公斤咸菜。

3月19日,三個中隊均抵達寶雞西南郊,開始翻越秦嶺。

寶雞城區座落于渭水之濱,自城區西南溯渭水支流清姜河而上,公路進入了兩山之間的深谷。約行二十余公里,便是兵家必爭之地,同時也是川陜公路的咽喉:大散關。今天,大散關對面的石壁上,用紅色顏料書寫了四個大字:鐵馬秋風——它來自陸游的名句:樓船夜雪瓜洲渡,鐵馬秋風大散關。幾十年來,公路早已經過多次修整和裁彎取直,但從山谷沿著盤山公路而上,仍能感受到大散關的高峻——作為一個佐證,我上山時,城區的溫度是三十七度。上山后,漸漸降至不到二十度。臨大師生翻越大散關是在農歷早春二月,寒風凜冽,低垂的云霧又濕又重,像棉花一樣纏在剛剛走過的山路上,遠處的山脊,殘留著未化的冰雪,陽光下,熠熠生輝。

大散關位于寶雞市南郊秦嶺北麓,立有抗金名將吳玠吳璘兄弟塑像。 (視覺中國 / 圖)

從大散關進入山區,一直到褒城,十余天時間里,臨大師生都在翻越秦嶺,他們一路經黃牛鋪、草涼驛、鳳縣、廟臺子等地——這些秦嶺深處的古老聚落,第一次,有如此眾多的年輕人打這里經過。

臨大師生決定徒步前往漢中,除了前面說的兩個原因外,其實還希望借此磨煉師生意志,強身健體,同時宣傳抗日和作社會調查。當年的親歷者們,在他們的回憶里留下了珍貴的史料:

“次日,我們開始行軍,每人背上了鍋餅,跟在那荷槍的領隊后邊走,邊走邊唱……穿過渭河大橋,進入秦嶺。經過黃牛鋪、草涼驛、古鳳州,一帶皆極荒涼,黃土飛揚,每人心境沉重。”

“我記得在寶雞下了火車,只在那里休息了一日,即登上了秦嶺北麓。頭一天確感辛苦備至,到了第二天,就慢慢地感覺輕松了許多,后來越走越輕松,越高興。至于膳食呢,是學校統籌辦理,專有一輛大卡車,由大站頭輸送烙好了的大餅,分派各沿途小站。……因為山里不產米,也沒有米賣。雖有時吃不果腹,但精神快樂,確壓蓋了一切。”

“自西安乘火車至寶雞,下車后住進泥土造的房子,睡在那鋪滿草的土坑時,已淚流滿面。當時雖然年輕,但心中卻銘記一句名言‘國家興亡,匹夫有責’,所以也就化眼淚為悲憤。”

“大隊行軍時,一路上夜間的宿處有:仰見星斗的破廟,三面敞開的戲樓,還有周倉腳前,古墓河灘。晚上,學生們總要請一兩位老師住在他們的宿處,大家甘苦與共,出入相顧,關系更加親密。”

“我們由北平到青島,再西折入陜西,再南遷漢中,真是游子走上了征途。假如沒有日本侵略,做夢也想不到宵行夜宿在荒山僻野里。每當午夜夢回的時候,想起蒼發的母親,和每一個家人時,就不禁淚灑瑩然,感覺到國破家亡的辛酸。‘云橫秦嶺家何在,雪擁藍關馬不前’,假設真有再大的雪,也阻礙不了我們前進,因為我有目的,抱著最后勝利的決心。”

幾乎所有學生和絕大多數教職員工都是以步行方式前往漢中的,但有一部分年老體弱或是扶老攜幼的員工,選擇了自費乘車南下。孰料,正是乘車的那部分員工,在留壩境內遭遇搶劫:其時,有二三十戶員工及家屬租了兩輛汽車先行,車抵深山中的留壩,三聲清脆的槍響后,汽車被土匪攔下。車門被打開,土匪持槍上車,一個個搜身。一個年輕女子手上戴著象牙戒指,土匪逼她取下來。緊張中,戒指解不下。土匪拿起刀,要砍斷她的手指。女子忙說,別砍,別砍,我把手表摘給你。將所有人洗劫一空后,土匪們還要殺司機。理由是:我們響第一槍,你就該停車,為何不停?經教授們苦苦求情,土匪方才放過司機揚長而去。

山高谷深的留壩人煙稀少,是土匪出沒的樂園。同時,也風景絕佳。位于廟臺子的張良廟有著悠久的歷史,飛檐斗拱,紅墻黛瓦屹立于滿目蒼翠的山谷中。聯大學生谷景耀回憶說,“(張良廟)群峰聳翠,曲間清流,風景極佳……院內花木清幽,十分整潔……地方森嚴,不收女客。”——臨大女生是自從建廟以來,第一批被允許借宿的女性。

令人傷感的是,農學院教授周明群和一名學生因體弱多病,經受不住長途勞累,死于秦嶺山中。

十二天里,師生們每日短則步行十幾公里,長則步行三十幾公里。“每天一出發,大隊便唱起抗戰歌曲,《義勇軍進行曲》每天不知要唱上幾遍。”沿途經過鄉村城鎮,居民們總是好奇地站在路旁圍觀,學生們也就趁機作一番抗日宣傳。每晚,到了宿營地,通訊組馬上收聽新聞廣播,并把國事要聞抄寫后張貼出來,既讓師生們了解最新動態,也讓當地居民知曉山外巨變。

一個被堅定信念鼓舞的人,必將產生他自己也難以想象的力量。這力量,足以讓人安貧樂道,足以讓人在動蕩的戰爭年代,繼續弦歌不絕。不僅西安臨大如此,整個抗戰期間的內遷高校,從西南聯大到浙大武大、廈大中大,莫不如是。

3

城固

從衛星地圖上看,在深色的秦嶺和大巴山之間,有一片淺色的塊狀地帶,那就是漢中平原。它西起勉縣,中為漢中市區,東至洋縣,面積約三千平方公里。在城固,湑水河匯入漢江,順著大巴山北麓東去。兩水交匯,構成一個向左倒立的Y字,Y字中間的半島,就是城固縣城。

漢中平原東部的城固縣。(視覺中國 / 圖)

城固縣城老城區,即從前的市中心,矗立著一座建于康熙年間的鐘樓,神奇地躲過了日機轟炸和歷次拆遷。鐘樓下,向東南西北各分出一條大街。街兩旁,大多是兩層的木結構小樓,一看就有幾十上百年歷史——就是說,當年,西安臨大師生來到這里時,他們看到的房屋街市,應該和我現在看到的差不多。

清明節,天空流浪著積雨云,小小的縣城像泡在水里,濕淋淋的。街道不寬,人流亦少,惟有午間散學時,孩子們的花傘像蘑菇一樣飄浮在雨中,嘰嘰喳喳的聲音帶給古老的城市一絲生氣。我逆著人流走進了寂靜的校園。校園中心位置,幾棟教學樓的包圍下,有一棟顯眼的黃色建筑。那是一座兩層的磚木結構的小青樓房。四周,翠綠的樟樹和粉白的櫻花環繞簇擁。

抵達漢中三天后,也就是1938年4月3日,國立西安臨時大學更名為國立西北聯合大學,簡稱西北聯大。這意味著,西北聯大與西南聯大一起,成為彼時中國最大的兩個大學聯合體和十所主要戰時大學之一。

我前去尋訪的地方,如今是城固一中——那里,就是西北聯大法商學院舊址。黎錦熙、沈志遠、許壽裳、徐誦明、曹靖華、羅章龍等著名教授曾在此授課,曾出沒于眼前這棟春雨中的小樓。羅章龍回憶說,“法商學院,院內有古代枇杷樹四株,紅桂六株。桂樹秋開紅花,為他處罕見,池中有娃娃魚。每逢冬季,枇杷花盛開,花香濃烈,聞數里外,其他花木亦繁……法商學院后院有公墓一區,凡本校教師從前方來到后方,身后都有妥善安葬,庶生老病逝各得其所,因此,教師服務精神振奮,臨難不屈。”

小樓沒有開放,無從進入,我只能透過幽深的門洞向里張望。院中,有一株大樹,應該是當年種下的。那時,在這座回字形的校舍里,出沒著一個人稱大漢、全校個子最高的年輕人。光頭,赤腳著草鞋,大冬天里披一件灰布棉大衣。他像絕大多數流亡學生一樣,“沒有家,沒有經濟來源,不得不將日常生活放低到水準以下”;“然而,這并沒有絲毫影響他們的朝氣,看見他們的破破爛爛,而又蓬蓬勃勃的氣象,便全感覺到,這是真正代表中國民族的年青一代。”

這個氣宇軒昂的年輕人來自山西定襄,蒙古族,名叫史承漢——我們今天熟知的是他的筆名:牛漢。為了考進心儀的西北聯大,牛漢在城固一所小學代過課,并自學應試,先進入先修班(相當于預科),后進入外文系俄文組。

法商學院的學生宿舍,是用當地豐富的竹子和稻草蓋成的土坯房,雖陰暗潮顯,仍供不應求。牛漢和一二十個同學擠在通鋪上,而另有一部分學生,連通鋪也住不上,只能到城外租農舍。

西北大學法商學院1940級學生穆嘉琨回憶說,“我報到后入住的宿舍很特殊。是間?在大宿舍與院墻之間的草頂房,四十平方米大小,西面是八張上下鋪床打通而成的大通鋪,東面是兩個雙人上下鋪,共可住二十人,中間一個通道擺了幾張書桌,幾條板凳可坐數人,但無法看書做作業,晚上需要到大教室在汽燈下做功課。宿舍實際上住了十六人,有幾個鋪用來放箱子包裹等雜物。至于伙食,大家都是吃貸金,貸金不交給本人,統由校方會計部門按名冊和伙食標準交辦伙食的學生組織……每天伙食早稀飯,中晚米飯饅頭,菜肴簡單。”

處境艱難卻相信未來,因為他們年輕,就像牛漢在詩里寫的那樣:“他是一顆誠實的種子/埋在我們未來的發亮的世界里/有一天/會從戴著枷鎖的世紀的土壤里/開放出嘩笑的花朵”

城固西北聯大法商學院舊址。(攝影 聶作平)

城固一中所在那條街,名為聯大路。顯然,它是為了讓后人牢記這所蓽路藍縷的高等學府。

城固一中東南邊兩公里,是城固二中。

和城固一中一樣,城固二中的校園也整潔如新——換言之,除了前些年所立的碑,已經找不到聯大時期的痕跡了。當聯大遷來城固時,這里是文廟,教育學院及工學院部分年級設于此。寬大高敞的大成殿,是充當圖書館的不二之選,一大一小兩閱覽室,可容納一百五十多人。

城固縣城內,西北聯大的三個辦學舊址,除了城固一中那座法商學院辦公樓還保存完好外,其余均被歲月一一抹去。其實,早在1993年,李溪橋故地重訪時,就發現“當年所建的一排排草房均已被一幢幢樓房所代替”。據說,二中校園里有一株銀杏樹,是“唯一的歷史見證”。只是,我沒找到。

1938年秋天,西北聯大落腳城固半年時,童年的李溪橋隨母親從天津輾轉來到城固讀小學三年級。在如豆的油燈下聽父親講故事,到隔壁聯大話劇團看學生們排戲,跑警報時順帶偷挖一個蘿卜作零食……這些幾十年前的往事,李溪橋記憶猶新——而最傷感的記憶則莫過于“我的兩個在城固出生的弟弟,一個長到一歲多,患了胃潰瘍,一個只有幾個月,患了肺炎,均因無藥醫治,眼睜睜地看著他們夭折了。”

距城固一中一公里多的縣教體局大院一帶,那里,曾是民國年間創辦的考院小學的校園。當年,為支持聯大,考院小學舉校搬遷,聯大本部和文理學院進駐。一年多后的1939年7、8月間,西北聯大所屬工學院、農學院、師范學院、醫學院獨立設置,組建為國立西北工學院、國立西北農學院、國立西北師范學院和國立西北醫學院;文學院、理學院和法商學院重組為國立西北大學。從此,西北聯大在存在一年多后撤銷,進入五校分立,合作辦學時期。

考察抗戰內遷大學,它們有一個共同點。那就是不論置身何地——不管是四川、云南,還是陜西、貴州,或者廣東、福建,它們總是主動因地制宜,積極學以致用。通俗地說,就是把他們的專業特長與當地實際相結合,并為當地解決問題。以西北聯大及后來的西北五校來說,即如此。

西北大學校長劉季洪在任期間提出,“在可能范圍內,因地制宜,注意西北地區各種資料進行研究工作”:中文系研究西北各地方言及民謠,歷史系搜集西北各省史料及古物,教育系與陜西省教育廳合作,改進教材教法,生物系做秦嶺植物調查,地理系做漢中盆地地理調查,經濟系做西北經濟調查,編制物價指數……從西北聯大落地城固開始,一系列經世致用的工作就從未停止。如化學系利用當地所產構樹,成功研制出一種潔白平滑的紙張;經過試驗,以裂化桐油制造出汽油;考古委員會主持對張騫墓的首次考古;教育學院舉辦各種社會教育培訓班和小學教師暑期培訓班;文理學院舉辦自然科學講習班;工學院對五門堰水利工程進行測繪、修繕、保護,70年后,該工程被列入世界灌溉工程遺產……

西北聯大主持發掘的張騫墓。(攝影 聶作平)

特別值得一提的是李書田。李書田系原北洋工學院院長、地質學家。北洋工學院并入西北聯大后,他是校常委之一。后來,由于辦學理念分岐,他帶著一部分追隨者遠走四川西昌,創辦國立西康技藝專科學校,李書田稱之為“自漢武帝設置越雋郡之后首于斯地奠立農、工、醫高教機關之基礎”。在西昌期間,李書田兩次派人對當地進行礦產調查。其中,第二次調查時,繪制了后來的攀枝花地質、地形圖,并發表了調查報告,為攀枝花鐵礦的發現奠定了堅實基礎。

4

古路壩

抗戰時,內遷大學有三壩之說,即成都華西壩,那里有華西大學和齊魯大學,地處大后方的天府之國,條件較好,稱為“天堂”;重慶沙坪壩,那里有中央大學和交通大學,條件比上不足,比下有余,稱為“人間”;而西北聯大所在的古路壩偏在大山溝里,條件最艱苦,稱為“地獄”。

我是在清明前兩天前往古路壩的。從城固縣城到古路壩,峰回路轉,漸漸從河谷平壩駛進了山區。不過,山并不高——這里只是大巴山北麓余脈,完全無法和秦嶺相提并論。但是,山路蜿蜒曲折,區區二十多公里,仍然要行駛一個小時。而在八十年前,只有一條幾尺寬的小路,步行或坐滑竿,都要耗上大半天乃至一天。

站在古路壩高處眺望,八十多年前和八十多年后并沒有多大區別——我眼前的景象,和一位當年親歷者的敘述大體一致:“向周圍看,只見些高山,向南望去,氣象巍峨的,那便是有名的巴山,到天陰時,巴山便被云遮住,或者只看到云下的山腰。山上的樹,雖然近來被人伐掉的已經不少了,但距古路壩稍遠一點的山,仍可看到一片片的蔥郁。”

古路壩是一個村子的名字。山彎里,有一方小而齊整的廣場。廣場周邊,散落著一些民居。轉過廣場,沿著更加逼仄的鄉村公路前行數百米,曲曲折折地上了一座小山。山上,便是作過西北聯大工學院以及后來的西北工學院校園的古路壩天主堂。

古路壩天主堂,右上方為西北聯大工學院遺址。(視覺中國 / 圖)

關于古路壩天主堂,《城固縣地名志》“古路壩天主堂”詞條說:位于縣城以南十三公里處的古路壩,在七里店鄉境內……該教堂規模宏偉,為西北五省最大教堂之一,用人工將山頂鏟平,上建樓房五百余間,雕梁畫棟,極其精致,并建有地下室,所用木、石均系上品,樓房相連,猶如宮殿。

但我看到的那片被雨水打濕的建筑,無論如何也無法和《地名志》上的描繪聯系在一起。天主堂的確在一座小山坡上,小山坡也的確被鏟平了,形成了一個足有上萬平方米的平壩。

平壩最前方是一座墓,掩埋的是一個叫李圣學的主教。墓后,立著一尊耶穌的大理石像。墓與像之間,雜亂的草坪上,石楠還未發出新芽,上一年的紅葉被風吹卷了,像一朵朵黯淡的火焰,把草坪背后那棟青瓦灰墻的老建筑映得略微明亮了一些——老建筑便是天主堂的大門,門樓上掛著十字架,架下是灰砌的字:天主堂。門側有一塊碑,上書:西北聯大工學院舊址。

天主堂大門緊閉,掛著鎖,像是許久無人進出。其后,是另外兩棟保存還算完好的青磚小樓,只是早已人去樓空。穿過雜草叢生的草坪,我看到另一塊碑:國立西北工學院舊址。碑側,是一片殘垣斷壁,昔年的教學樓只余下了半堵磚墻。教室或辦公室的位置,碗口粗的雜樹肆意生長。初春的寒雨一陣陣飄下來,平添了一份憂傷。

古路壩西北聯大工學院遺址,本文作者拍攝于2024年春。 (攝影 聶作平)

淅淅瀝瀝的春雨讓我聯想起另一場更為寒冷的秋雨。那場秋雨下在七十九年前的1945年9月18日,其時,日本剛宣布無條件投降一個月又三天。

兩天前,著名英國學者李約瑟一行自西北大學出發,前往二十多公里外的古路壩。除了隨行的兩位女士雇有兩乘滑竿外,包括李約瑟在內,一律步行。他們從早晨走到晚上,掌燈時分,終于來到了群山中的古路壩。當天夜里,月光清澈,李約瑟在月下散步,遠處是云霧繚繞的大山,近處是飛舞的螢火,而錯落在山間的學生宿舍散出朦朧的燈光,學生們在做功課。

李約瑟認為,西北工學院是中國除了唐山工學院外最好的工程類高校。次日,他為師生作了兩場講座,并至少與三十多位教授有過或深或淺的交流。這些由于戰火而不得不在深山溝里傳道授業解惑的知識分子,給他留下了深刻的印象。在他的筆記里,他特意記下了幾位代表:校長潘承孝,美國康奈爾大學高材生;余謙六,漢學家和物理學家;趙今聲,港口工程專家;張國藩,航空工程專家;任尚武,紡織系主任;徐日新,造紙技術專家;劉鳳鐸,發酵工業專家……

兩天后的9月18日清晨,李約瑟告別工學院師生返回城固。出發時天氣晴朗,才翻過一座山,卻開始下雨,轉眼間竟電閃雷鳴,大雨如注。幾尺寬的山路,很快被雨水淋得泥濘不堪。兩名苦力扶著李約瑟,在崎嶇的山路上冒著大雨一步步地艱難挪動……

和李約瑟一樣,因大雨路滑而困于古路壩和城固之間的,還有賴璉。——與李約瑟這個蜻蜒點水的過客不同,賴璉在古路壩與城固之間來回奔走了三年。

從古路壩到城固縣城,要沿著山路北行,渡過江闊水深的漢水,爾后,經過縣城西郊的一座廟宇:七星寺。這里,曾是工學院的分校,也曾是賴璉的辦公地和居所。

1942年到1945年,西北工學院院長賴璉兼任西北大學校長,“兩校相距四十多里,無論走路或乘滑竿,都需半天時光,我當然不能天天兩邊都到。”怎么辦呢?賴璉看中了古路壩和縣城之間的七星寺,那是一座“頗有江南風味的”廟宇,有大殿數進,僧房數十間。西北工學院在七星寺周邊,新建了幾十間宿舍和十五間教室及十八間實習廠房,以及配套的禮堂、食堂,七星寺便成為西北工學院分部,一年級設于此。賴璉為了方便奔走兩校,他把“七星寺內一小廟,加以修葺,因陋就簡,一邊是我的辦公室,一邊是我三開門的小住宅。我和岳母妻兒都在這里”。這樣,他向城內走十余里即到西大校本部,向南坐滑竿約四十里,便是工學院本部。

城固城區的生活已經非常艱難,僻在山中的古路壩更是雪上加霜。由于距城有二十多公里,既無汽車可乘,也無錢坐滑竿,許多學生一年都不曾走出過古路壩。小小的教堂,以及圍著教堂新建的一些茅草房和周邊的山溝,便是他們的全部世界——好在,還有不多的珍貴的圖書為他們打開了眺望自由世界的窗口。

西北聯大五校中,西北工學院素以嚴格著稱。學校規定,三分之一學科不及格要留級,二分之一學科不及格要退學。至于主科如數學,一門不及格就得留級。如是,一年級讀完后不能升入二年級者高達三四成。其時,漢中警備司令祝紹周(后升任陜西省主席),親自將女兒送到工學院先修班試讀。結果,祝家小姐第一次月考就沒通過,只得按規定退學。達官貴人子弟如此,遑論他人?是以七星寺古舊幽暗的廟宇里,激蕩著一股青春的拼搏之氣。由于圖書館座位太少,自修學生只好分成兩批。一批凌晨兩點結束學習,一批凌晨兩點起床進館。于是,令人感動復感傷的“趣事”發生了:孫海潤回憶說,他當年是前半夜自修,他的上鋪是后半夜自修。這樣,整整一年里,哪怕是上下鋪,他們居然沒打過照面。直到二年級時轉到古路壩,偶爾閑聊,才知道他是“睡在我上鋪的兄弟”。

八十年前的西北鄉村,入夜便是沉沉的黑暗,除了偶有明月朦朧映照,大地宛如混沌未開。但是,七星寺是一個例外。入夜,遠遠望去,七星寺的燈光——汽燈之光、油燈之光和蠟燭之光——徹夜不息,成為當地一個著名的地標:七星燈火。

七星燈火是一種象征,它象征著無論在多么黑暗的長夜,總有人試圖用一炬微弱的光芒去燭照人生,燭照世界……

位于秦嶺南麓的留壩張良廟。(視覺中國 / 圖)

我曾多次開車翻越秦嶺,逢山開洞的隧道和遇水搭橋的高架,讓蜀道不再難行。不過,那次從寶雞到漢中,我特意選擇了老路。這條路,是八十多年前那一千多名師生用雙腳丈量過的。道路蜿蜒,曲如長蛇,在秦嶺的溝壑間起伏。當氣溫從寶雞城的三十七度,陡降至山上的二十度時,勁風獵獵,竟有深秋的寒意。我在山頂停下車,抽了一支煙。遠眺山下,公路延伸的山谷里,桃花、李花、梨花在細雨中開放。沒有人家,更沒有游客,它們依然開放得熱烈,歡快,一絲不茍。對它們來說,盛放,既是生命的本能,更是生命的必然……

? 【主要參考書目:《西北聯大史料匯編》《話說西北聯大》《西北聯大簡史》《抗戰時期的西北聯大》《西北聯大名師》《西北聯大》《西北聯大與抗日戰爭》《西北聯大與現代地質事業》《西北聯大與現代醫學事業》《李蒸紀念文集》《李約瑟鏡頭下的戰時中國科技》《城固縣地名志》】

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/1YysM0XbaXciOOXOPXCwGg