70年代,她是西北大學首批計算機專業的本科畢業生;80年代,她率先開設數據結構課程;90年代,她將信息技術與顱面復原相結合,建立了世界最大的顱面數據庫;進入新世紀,她投身文化遺產數字化的保護與應用研究,引領文物掃描和修復的技術革命……

如今,69歲的耿國華依舊帶著她那“拼命三郎”的作風,活躍在科研教學一線。“下一步,我和團隊老師們要繼續研發推進文遺數字化保護的建模、管理、修復、復原、智媒五大創新技術應用,并用這些成果‘反哺’教學,為國家培養一批計算機領域的復合型高質量人才。”耿國華說。

站在教學一線,“戰”在科技前沿,是她始終保持好狀態的“獨家秘訣”。

結緣計算機學科

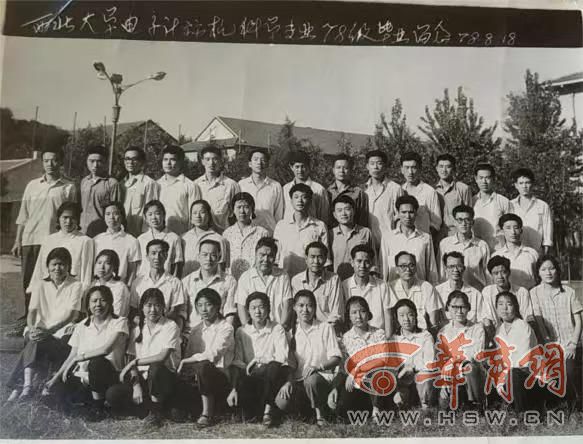

1959年,4歲的耿國華隨父母“支援大西北”,從北京來到陜西。1975年,耿國華考入西北大學數學系,她成為數學系第一批計算機專業的畢業生。伴隨著“向科學進軍”的號召,耿國華留校任教。

二十多歲當上大學老師,耿國華一邊學習,一邊授課。“80年代,正值計算機教育發展開啟的普及階段,我從給化學系開設ALGOL60程序設計語言教學開始,先后講授ALGOL、BASIC、DBASE、匯編語言等多門課程,在教學生應用計算機的同時打下了扎實專業基礎。”1982年,耿國華受西北大學公派,到清華大學跟隨唐澤圣、嚴蔚敏等教授研學,一年后,她便在西大主講數據結構課程,西大也成為了國內早期開設該課程的學校之一。堅守四十年,她主持的《數據結構》課程繼2006年獲得國家精品課程之后,獲得四個首批國字號課程,先后于2012年獲國家首批精品資源共享課、2017年獲國家首批優質在線開放課、2020年獲國家首批混合式一流課,2022年主持教育部首批虛擬教研室。

早在1984年,微機版DBASE數據庫的應用,耿國華便開始學習和教學數據庫原理技術。1987年,在張文凱老師的指導下,耿國華在數據管理方面完成了“中國專利查詢系統”,這是集成了中國法律數據庫、律師選擇問答的檢索系統,是國內最早的法律咨詢、案例檢索、律師學習的法律數字化系統。

1989年在卞雷老師的帶領下,耿國華基于微機FAXbase,率先開發了國內中小型城市機動車駕駛員檔案管理系統,在交通信息管理上開拓創新,并作為第二完成人榮獲1995年省級科技進步獎。1993年她主編出版了個人第一本著作《FAXbase程序設計技術、方法、案例》,藉此獲得了1997年陜西省教委科技進步獎。

自此,耿國華沉淀凝練、著眼應用,帶領著西北大學信息技術研究走向智能信息處理方向。

做文化遺產數字化保護的先行者

上世紀90年代,計算機圖形界面技術初步發展。耿國華敏銳地將信息技術與顱面復原相結合,率先進入這一“冷門”。1995年,耿國華和丈夫周明全教授與公安部合作,承擔了國家“九五”攻關項目,基于CT獲取現代人顱面軟組織數據,探索用計算機輔助顱骨面貌復原的技術。

20余年來,該技術在公安部物證鑒定中心被長期使用,在公安部門68例無身源顱骨面貌復原得以成功應用。

1997年,耿國華及團隊率先在國內開展了文物數字化和文物虛擬修復相關技術研究。為了更好解決瓷器等文物高反光問題,團隊在1996年研制第一代點狀激光掃描儀的基礎上,升級研制了第二代復曝光真彩掃描儀。為適應博物館文物原真建模的迫切需求,研發的第三代自動化智能掃描設備,將采集時間從數小時縮短至分鐘級,實現了智能掃描、協同工作、高精度和數據安全,該設備已在國家博物館展出應用,為文物快速建模提供了重要利器。設備的每一步突破性創新,都結合了特定的需求,解決了現實中技術難題。

針對遺址遺存大場景建模需求,團隊研究采用傾斜攝影和激光掃描雙模式對秦始皇帝陵博物院一號坑進行了大場景高精度三維建模,通過設備的優勢互補不斷提升數據應用范圍,獲取高精度圖像建立了數字化資源,通過勘測遺址空間完成秦陵保護區56平方公里三維建模,再現了秦陵地面歷史場景。實現兵馬俑一號坑第三次發掘數字化建模、兵馬俑K9901坑考古發掘數字化建模。

針對非遺數字化與共享瓶頸,耿國華帶領團隊研發利用全息影像、碗幕技術,突破穿戴設備對體驗分享的限制,研發了“智媒融合全息舞臺”新技術,實現裸眼看3D,共享立體視覺體驗,適應了公眾文化沉浸式大眾展示的需求。團隊還通過移動劇場等形式在貧困山區進行文化推廣,建立了云平臺、5G云劇場、全息劇場、全視野展示、AR展示、手機終端等多種展示途徑,這些新成果引領了非遺傳播傳承的新途徑。

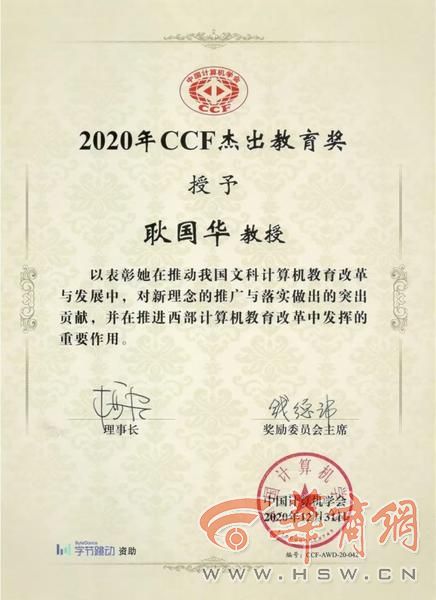

2020年中國計算機學會(CCF)頒獎典禮上,耿國華獲得杰出教育獎。頒獎詞這樣評價,“耿國華教授在推動我國文科計算機教育改革與發展中,對新理念的推廣與落實作出了突出貢獻,并在推進西部計算機教育改革中發揮了重要作用,成果突出,影響廣泛。”耿國華成為CCF杰出教育獎自2012年設立以來的首位女性獲獎者。

耿國華簡介:

西北大學首批二級教授,工學博士,博士生導師,國家教學名師,國家高層次領軍人才,全國優秀科技工作者,國務院特殊津貼專家,獲CCF杰出教育獎、高校計算機專業優秀教師獎,現任文化遺產數字化國家地方聯合工程研究中心主任,全國高等院校計算機基礎教育研究會副會長、教育部大學計算機教指委委員、陜西省計算機教育學會理事長。

深耕計算機領域教育科研45年,長期從事智能信息處理方向研究,成果突出。主持獲國家教學成果獎4項,帶領國家教學團隊,主持國家一流課程、全國高校黃大年式教師團隊、教育部首批虛擬教研室建設,教改成果進課堂,輻射帶動作用強。主持完成973前期預研、國家自然科學基金重點項目、國家級省級重點項目20余項,帶領團隊科技文化融合,結合國博、秦陵、秦腔實踐,為文化遺產數字化作出了重要貢獻,獲國家科技獎及省部級科技獎18項。

華商報大風新聞記者 任婷

原文鏈接:

華商報:https://www.huashangtop.com/topi/1/365759.html

二三里資訊:https://www.ersanli.cn/article.html?newsId=125971716883790&uid=30146318&utm_uid=30146318&type=1&appId=1