70年代,她是西北大學首批計算機專業的本科畢業生;80年代,她率先開設數據結構課程;90年代,她將信息技術與顱面復原相結合,建立了世界最大的顱面數據庫;進入新世紀,她投身文化遺產數字化的保護與應用研究,引領文物掃描和修復的技術革命……

如今,69歲的耿國華依舊帶著她那“拼命三郎”的作風,活躍在科研教學一線。“下一步,我和團隊老師們要繼續研發推進文遺數字化保護的建模、管理、修復、復原、智媒五大創新技術應用,并用這些成果‘反哺’教學,為國家培養一批計算機領域的復合型高質量人才。”耿國華說。

站在教學一線,“戰”在科技前沿,是她始終保持好狀態的“獨家秘訣”。西北大學,贊42

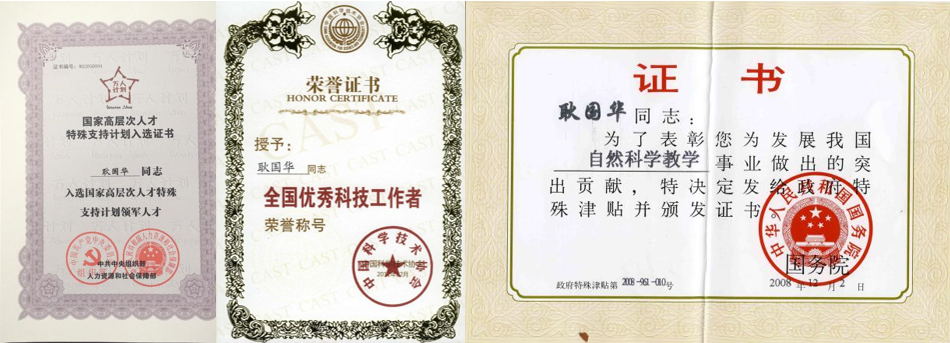

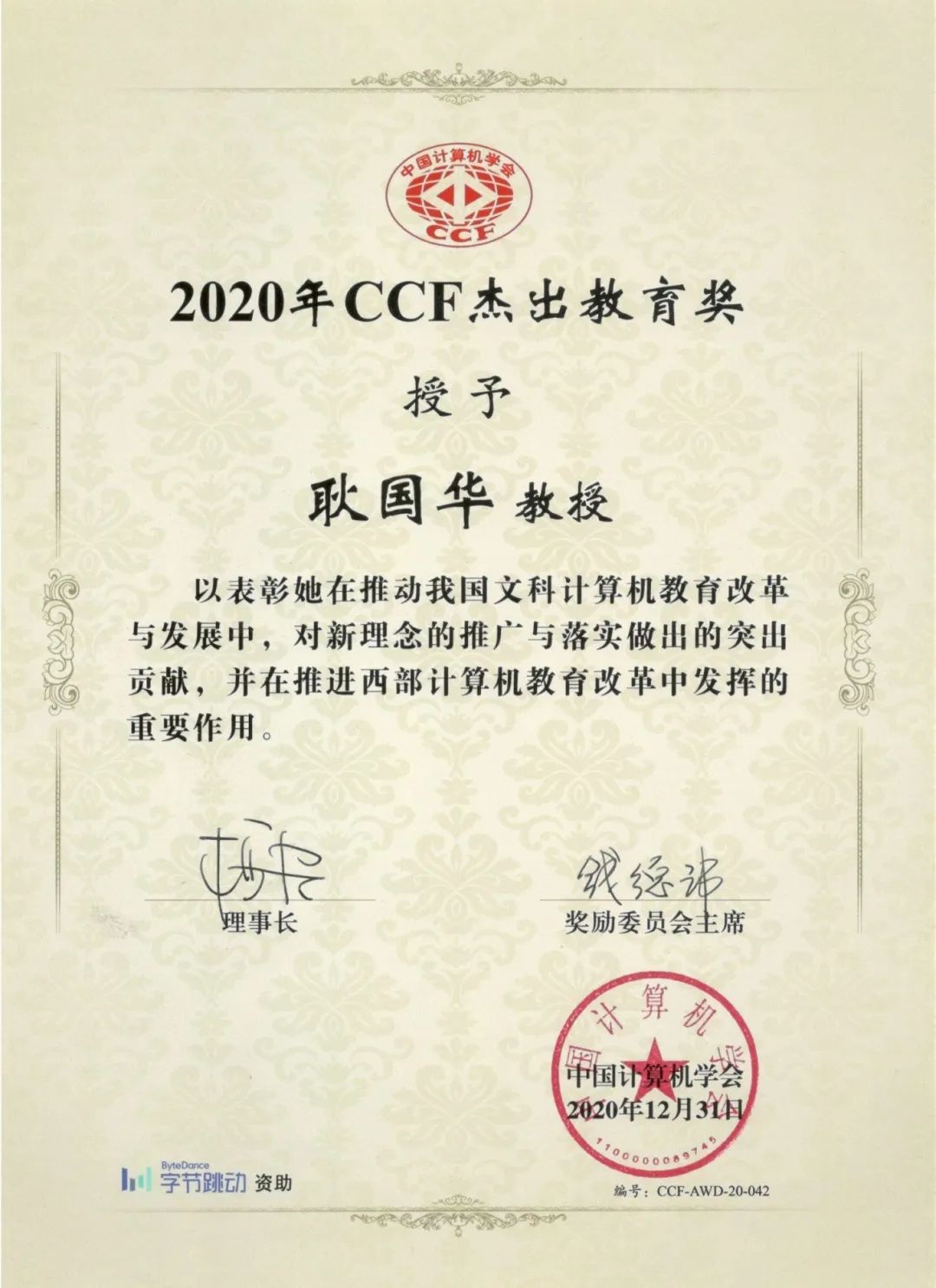

耿國華,西北大學首批二級教授,工學博士,博士生導師,國家教學名師,國家高層次領軍人才,全國優秀科技工作者,國務院特殊津貼專家,獲CCF杰出教育獎、高校計算機專業優秀教師獎,現任文化遺產數字化國家地方聯合工程研究中心主任,全國高等院校計算機基礎教育研究會副會長、教育部大學計算機教指委委員、陜西省計算機教育學會理事長。

深耕計算機領域教育科研45年,長期從事智能信息處理方向研究,成果突出。主持獲國家教學成果獎4項,帶領國家教學團隊,主持國家一流課程、全國高校黃大年式教師團隊、教育部首批虛擬教研室建設,教改成果進課堂,輻射帶動作用強。主持完成973前期預研、國家自然科學基金重點項目、國家級省級重點項目20余項,帶領團隊科技文化融合,結合國博、秦陵、秦腔實踐,為文化遺產數字化作出了重要貢獻,獲國家科技獎及省部級科技獎18項。

結緣計算機學科

1959年,4歲的耿國華隨父母“支援大西北”,從北京來到陜西。1975年,耿國華考入西北大學數學系,她成為數學系第一批計算機專業的畢業生。伴隨著“向科學進軍”的號召,耿國華留校任教。

耿國華教授早期與父母的合照、大學時期生活照及畢業照

“我的大學階段入學時是數字控制專業,畢業是計算機專業。其實我的底子差,是數學系那些勇于創新的前輩老師們給我們打下了惠用一生的數學功底和計算機理論方法基礎。還記得1977年冬天,我們第一次為CK720機做成了編譯系統詞語法分析器。那是我第一次成功完成計算機底層開發,也是我作為‘程序員’的底氣,那會兒雖然滿手凍瘡,但是我們滿是熱情。”回憶上大學時的場景,耿國華滿是感慨,“是西北大學培養了我、成就了我。”

二十多歲當上大學老師,耿國華一邊學習,一邊授課。“80年代,正值計算機教育發展開啟的普及階段,我從給化學系開設ALGOL60程序設計語言教學開始,先后講授ALGOL、BASIC、DBASE、匯編語言等多門課程,在教學生應用計算機的同時打下了扎實專業基礎。”1982年,耿國華受西北大學公派,到清華大學跟隨唐澤圣、嚴蔚敏等教授研學,一年后,她便在西大主講數據結構課程,西大也成為了國內早期開設該課程的學校之一。堅守四十年,她主持的《數據結構》課程繼2006年獲得國家精品課程之后,獲得四個首批國字號課程,先后于2012年獲國家首批精品資源共享課、2017年獲國家首批優質在線開放課、2020年獲國家首批混合式一流課,2022年主持教育部首批虛擬教研室。

主持數據結構資源建設

“我的教師生涯趕上了改革開放尊師重教的好年華,見證了國家教育事業的巨大變化。這很幸運。”耿國華說。

數據處理研究、數據庫、數據結構、算法分析是耿國華的專長。1991年,耿國華提出了對二叉排序經典方法的改進方案,在西北大學學報發表了她的第一篇學術論文《三叉堆與三叉堆排序算法》,給出了三叉堆排序算法的創新分析。

計算機屬工科類,耿國華認為,理論研究與技術研發同樣重要。

早在1984年,微機版DBASE數據庫的應用,耿國華便開始學習和教學數據庫原理技術。1987年,在張文凱老師的指導下,耿國華在數據管理方面完成了“中國專利查詢系統”,這是集成了中國法律數據庫、律師選擇問答的檢索系統,是國內最早的法律咨詢、案例檢索、律師學習的法律數字化系統。

1987年專利查詢鑒定會

1989年在卞雷老師的帶領下,耿國華基于微機FAXbase,率先開發了國內中小型城市機動車駕駛員檔案管理系統,在交通信息管理上開拓創新,并作為第二完成人榮獲1995年省級科技進步獎。1993年她主編出版了個人第一本著作《FAXbase程序設計技術、方法、案例》,藉此獲得了1997年陜西省教委科技進步獎。

自此,耿國華沉淀凝練、著眼應用,帶領著西北大學信息技術研究走向智能信息處理方向。

攻克“冷門”:建立國人顱面數據庫

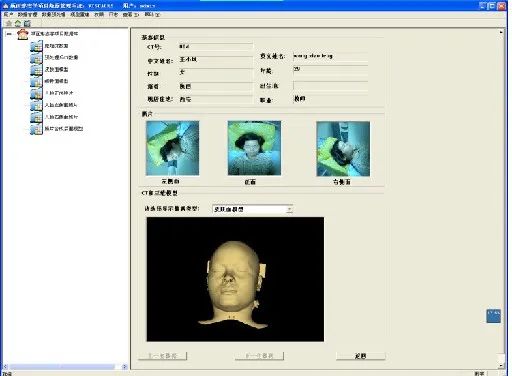

上世紀90年代,計算機圖形界面技術初步發展。耿國華敏銳地將信息技術與顱面復原相結合,率先進入這一“冷門”。1995年,耿國華和丈夫周明全教授與公安部合作,承擔了國家“九五”攻關項目,基于CT獲取現代人顱面軟組織數據,探索用計算機輔助顱骨面貌復原的技術。

顱面數據庫

“過去,顱面復原是用針扎在尸體樣本上,獲取顱面的軟組織厚度,再通過泥塑得到復原面貌,一般需要專家根據經驗制作完成。”耿國華介紹,“通過我們的技術,先利用CT等設備獲取現代人顱面數據,再基于數據庫來復原顱骨面貌,正是將小樣本下專家經驗變成為大樣本支持的自動復原系統,所以更加科學準確。”

登上央視欄目《探索與發現》

“我們的研究與多領域應用結合形成了基于顱骨的面貌復原工程、身份認證工程、數字化頭顱修復工程,是當時計算機應用的新技術。”耿國華團隊成員李康介紹。顱面虛擬復原新技術的應用,實現了從手繪到建模、從無到有的跨越。

20余年來,該技術在公安部物證鑒定中心被長期使用,在公安部門68例無身源顱骨面貌復原得以成功應用。顱面復原采集樣本涉及隱私,初期設備輻射大,樣本征集十分困難。“我們自己做志愿者,拉著家人朋友幫助,組織學生同事投入,先后征集到不同年齡、不同性別的志愿者進行顱面CT掃描,建立了3406人的國人顱面庫,數量多、精度高,截至目前,是世界上最大的顱面庫。” “那時的研究還不被認可,耿老師帶著我們經常熬到深夜,都記不清多少次因為錯過門禁而被鎖在科研樓里”。團隊成員劉曉寧、王小鳳回憶。

“十五”期間,耿國華和團隊又拓展研究了照片和顱骨配準的顱像重合技術,“十一五”期間,依托國家自然科學基金重點構建顱面形態信息學研究體系,耿國華團隊參與制定公安部行業標準,相關成果改變了傳統顱面形態學研究模式,形成了公安、考古、醫學的領域應用。

拓展應用:從復原古人樣貌到修復破損文物

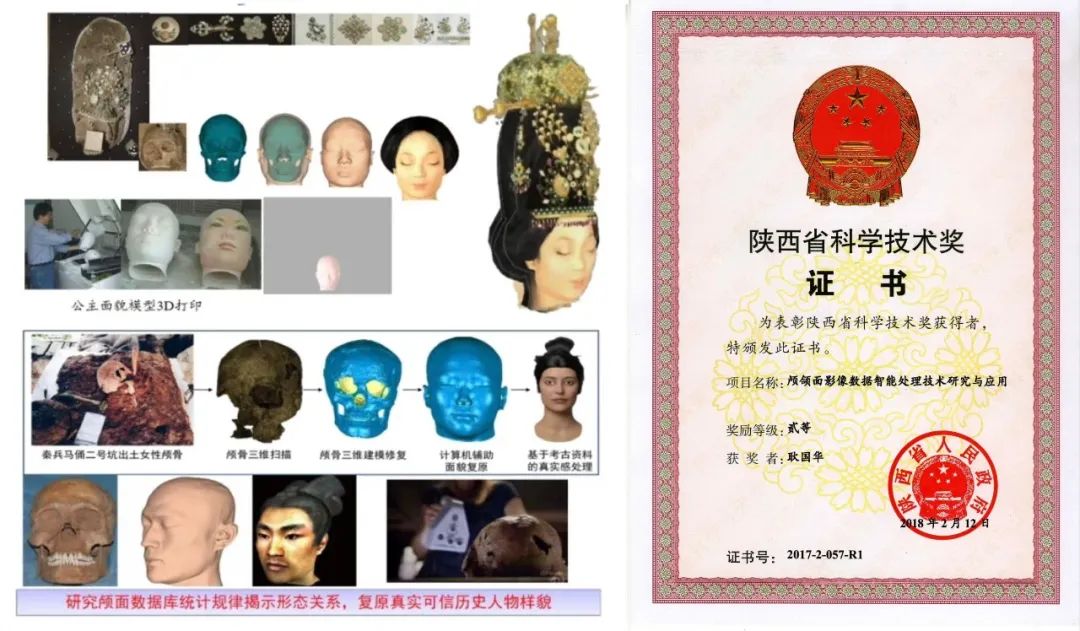

依托西北大學考古學科的資源,顱面身份認證研究成果逐步應用在古人面貌復原上。2005年,耿國華帶領團隊對實驗室百余件古人類頭骨及化石數據進行采集分析。他們使用手持式激光三維掃描儀對出土的人類顱骨進行掃描,從而獲取能夠準確反映顱骨表面幾何形態的三維點云數據,經后期封裝和虛擬拼接,就能完成顱骨三維建模,以此為基礎,還可以對該顱骨生前樣貌進行復原。

三維數字化技術幫助考古學家在計算機中保留了與真實文物完全一致的高精度三維虛擬實體,即使不接觸實體文物,也能做后期分析研究,三維打印技術還可以將研究數據成果直觀地呈現出來。團隊運用此項技術,已經完成了千余年前唐李倕公主、秦男秦女真容等古人面貌復原,同時還應用在萬余年前的古人類面貌復原上,并在醫學整容手術計劃系統得到實踐。

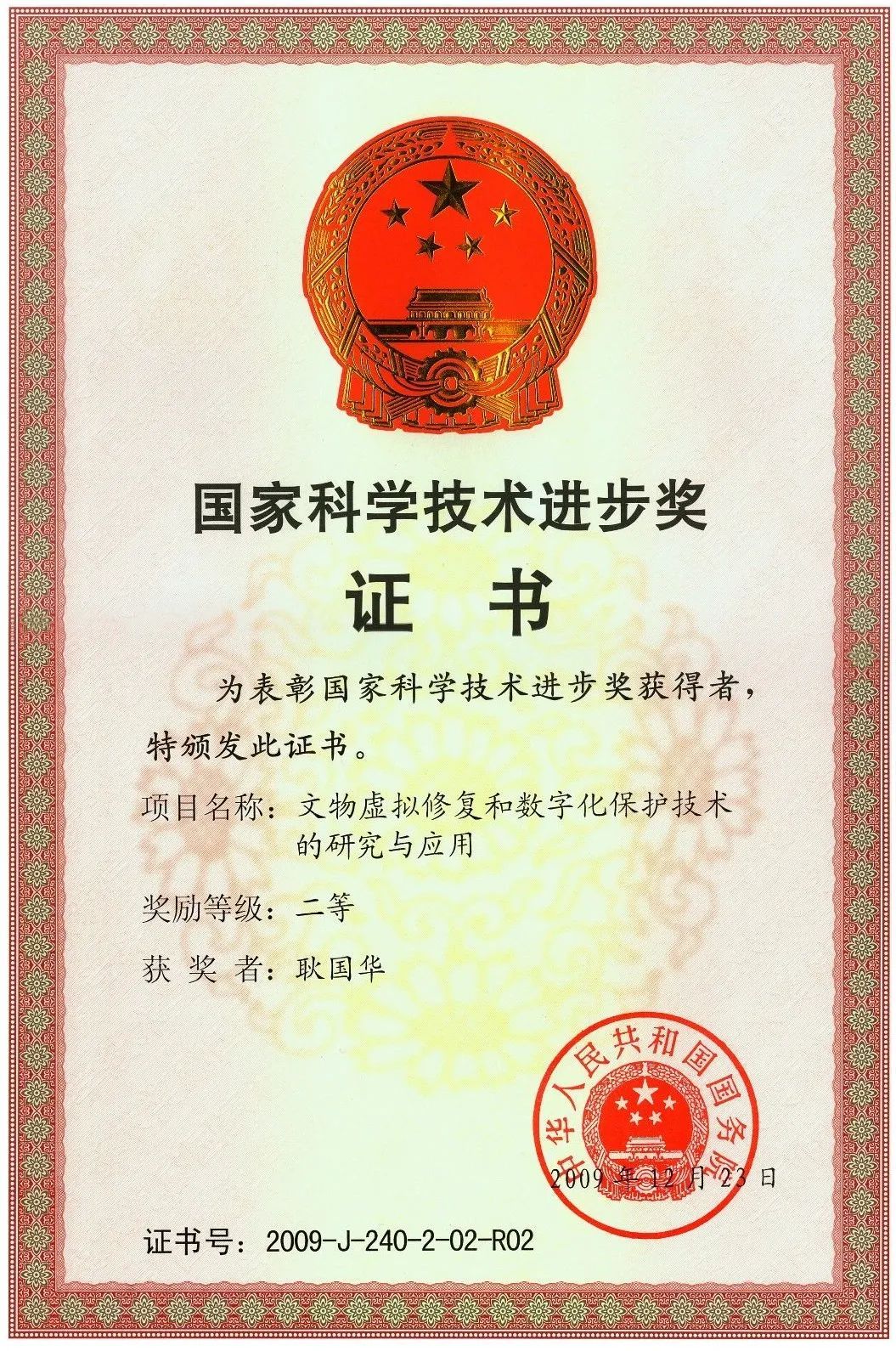

針對兵馬俑碎片量大匹配NP難問題,耿國華主持完成“文化遺產數字化生存中的表示與復原理論方法研究”973前期預研、“破損陶質文物數字幾何虛擬復原方法研究”國科金重點項目。“我們研究數字幾何的復原新技術,通過掃描兵馬俑坑內碎片,掌握碎片大小、形狀,形成數據庫,用智能模型的方法指導兵馬俑精準修復。”耿國華說。創建了數字幾何匹配計算優化體系,提出的智能分類算法,降低候選集合,解決窮舉式拼接盲目性;提出虛擬匹配自底向上、自頂向下兩途徑算法,解決不完整斷裂區多碎片拼接,實現破損文物的虛擬修復。以數字幾何表示為基礎,研發的模型虛擬修復方法已在秦兵馬俑修復中應用,虛擬修復方案指導實體復原,虛擬復原可替代實體復原。利用這一技術,團隊完成了泡釘俑、右驂馬等一批兵馬俑坑破損文物的虛擬修復,支持了兵馬俑數字化保護與實體保護并軌實施,引領文物修復技術革命。

獲國家科學技術進步獎

一號坑兵馬俑修復現場

做文化遺產數字化保護的先行者

1997年,耿國華及團隊率先在國內開展了文物數字化和文物虛擬修復相關技術研究。為了更好解決瓷器等文物高反光問題,團隊在1996年研制第一代點狀激光掃描儀的基礎上,升級研制了第二代復曝光真彩掃描儀。為適應博物館文物原真建模的迫切需求,研發的第三代自動化智能掃描設備,將采集時間從數小時縮短至分鐘級,實現了智能掃描、協同工作、高精度和數據安全,該設備已在國家博物館展出應用,為文物快速建模提供了重要利器。設備的每一步突破性創新,都結合了特定的需求,解決了現實中技術難題。

團隊研制掃描儀工作場面

針對遺址遺存大場景建模需求,團隊研究采用傾斜攝影和激光掃描雙模式對秦始皇帝陵博物院一號坑進行了大場景高精度三維建模,通過設備的優勢互補不斷提升數據應用范圍,獲取高精度圖像建立了數字化資源,通過勘測遺址空間完成秦陵保護區56平方公里三維建模,再現了秦陵地面歷史場景。實現兵馬俑一號坑第三次發掘數字化建模、兵馬俑K9901坑考古發掘數字化建模。

博物館數字化研究實踐為文化遺產的永久保存提供了新的方式,對民族文化傳承具有重要意義。2002年,耿國華團隊研發了中國大學數字博物館的考古數字博物館;2018年,團隊研發了“一帶一路”文物虛擬博物館;2019年,耿國華主持國家重點研發計劃——“智慧博物館”項目中的文物快速建模攻關,突破智慧博物館藏品原真采集建模關鍵技術。

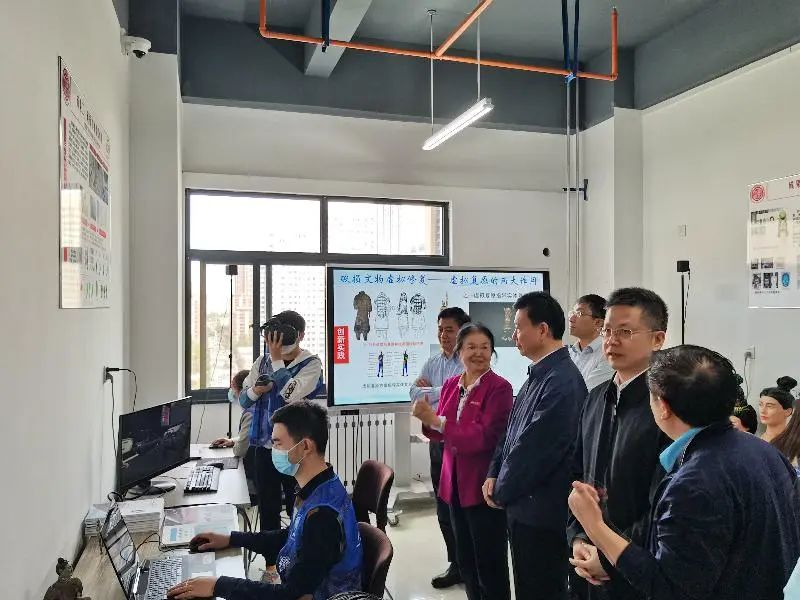

時任國務委員劉延東了解交叉創新成果

向國家文物局領導展示研究成果

針對非遺數字化與共享瓶頸,耿國華帶領團隊研發利用全息影像、碗幕技術,突破穿戴設備對體驗分享的限制,研發了“智媒融合全息舞臺”新技術,實現裸眼看3D,共享立體視覺體驗,適應了公眾文化沉浸式大眾展示的需求。團隊還通過移動劇場等形式在貧困山區進行文化推廣,建立了云平臺、5G云劇場、全息劇場、全視野展示、AR展示、手機終端等多種展示途徑,這些新成果引領了非遺傳播傳承的新途徑。

全視野場景沉浸式展示

創新沒有學科的隔閡,進步往往來自技術的融匯。“文遺數字化的保護與應用研究要頂天立地,這既是我們的目標,也是我們工作的核心。”在耿國華的帶領下,西北大學文化遺產數字化國家地方工程中心取得了一系列國內外領先的創新成果。中心成功研發了三維建模、智能管理、虛擬復原、智媒展演等多項關鍵技術,將技術創新與文遺保護的實際需求緊密結合,已在采集、管理、修復、展示等方面發揮了重要作用。

“21世紀初,三維技術屬于新興前沿,交叉研究相對缺乏支持,我們的起步就是全心投入,不求回報”,耿國華說。

研制的全息智媒舞臺演示

從自掏腰包做項目,到文博單位積極支持,耿國華的研究方向逐漸被行業單位認可大眾接受,這促使她更加堅定地走在文化遺產數字化保護的道路上。

45年如一日站好講臺

耿國華45年耕耘在教研一線,源自對教育事業執著熱愛與做好老師的初心擔當。她始終如一地用心、用情、用愛育人,在教學中貫穿課程思政,挖掘學科范例、身邊示例、歸納論理,講清學業專業職業的三業關系,引導學生明確使命擔當,攻堅克難,掌握本領;悟人才培養“技、術、器、道”四層次目標,結合公誠勤樸校訓,激勵學生立志成才,爭做有道之士,為社會作貢獻。

耿國華與多屆碩士、博士畢業生的合影

育一流人才,出一流成果,立足西部培養高層次信息人才,耿國華培養了博士生25人、碩士生150余人,培養學生中3人成為省級名師,多人已成為信息學院院長、企業總工、部門領導、業界精英。

“錢偉長先生有句名言,‘不上課就不是老師,不搞科研就不是好老師’,當老師不上課你干什么,不搞科研你教什么,高校教師培養的是高端人才,沒有科研支撐,就無法引領前沿。教學和科研兩手都要硬,要授之以‘漁’。”在耿國華看來,教學和科研都是身為教師的本分。

2004年,耿國華指導研究生

45年來,她每天工作都超負荷。即使再忙,堅持給學生上課也是她雷打不動的原則。信息學院陳莉教授說:“有時候我們看著耿老師太辛苦,想辦法讓她調整時間多休息,她還會跟我們急。”

源自做“好老師”的初心,耿國華始終在教學一線,主講《數據結構》《算法設計》《前沿技術》等本碩博課程。1983年起,耿國華就在西北大學講授《數據結構》計算機專業核心課教學,近年來,她還運用MOOC、SPOC等模式延展講臺。對于年近古稀的耿國華來說,把課堂內容轉化成持續吸引人收看的知識點,是一個耗費精力心力的挑戰,但她深知人才的培養和延續是國家計算機信息技術自主創新的基礎和根本。因此,課程資源建設雖累,她也樂此不疲。

她在西北大學40多年教授《數據結構》計算機專業核心課,課堂教學學生逾5千,這些年運用慕課線上學生超20萬,放大了教師人生價值。2018年,在杭州舉辦的中國計算機大會,一位學生來到她面前說:“我認得您,您是耿國華老師,我在慕課上聽過您的課,講得真好。”回憶起當時的情況,她爽朗地笑道,“自己教的課能得到認可,這是作為教師最大的成就感。”

中國大學MOOC《數據結構》

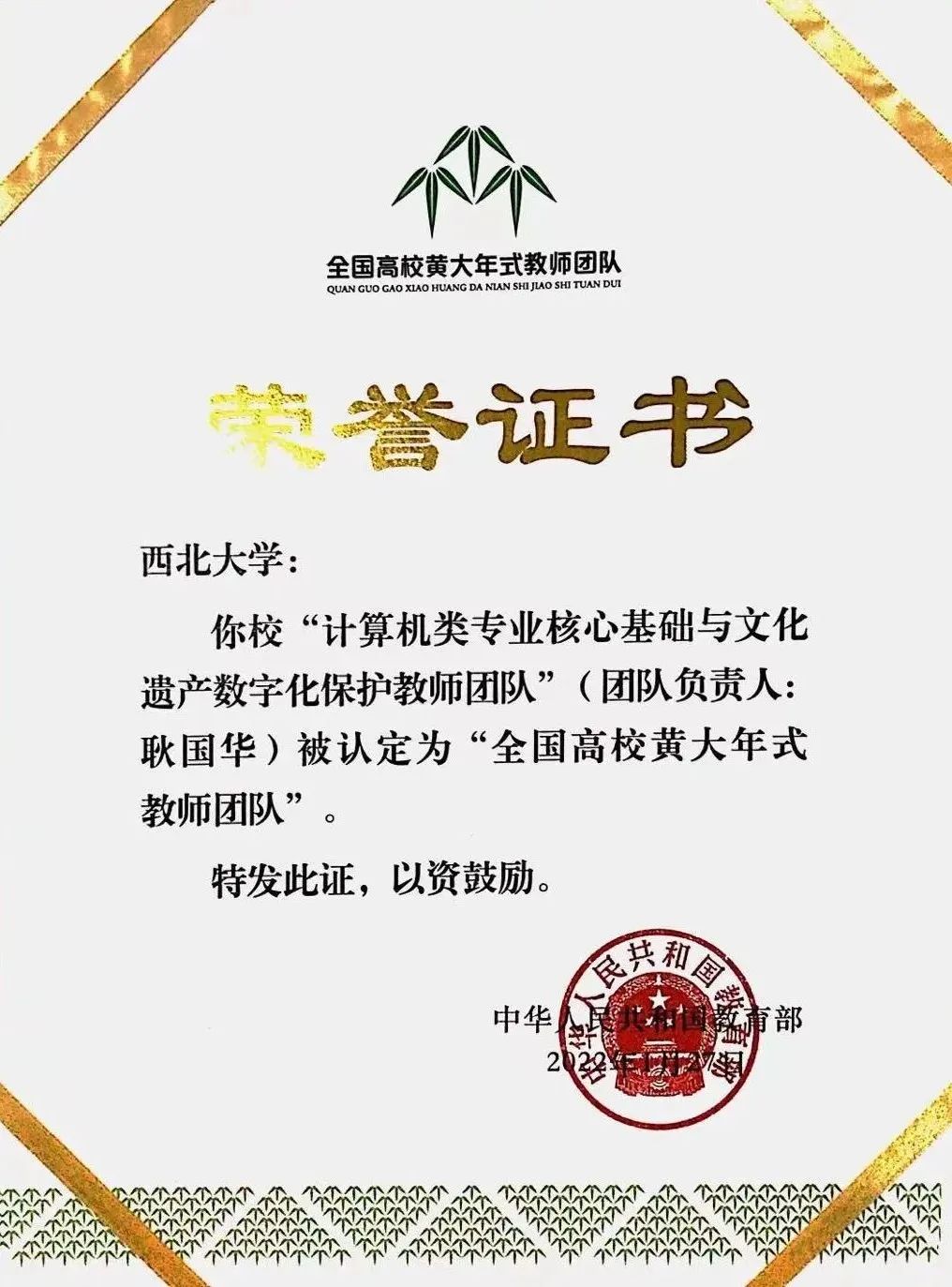

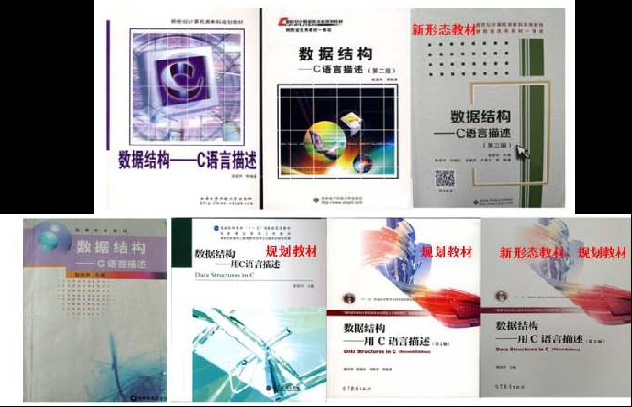

多年來,耿國華帶領教學團隊獲4項國家教學成果獎,在她主持6門次國家級課程中含有4類國家首批課程(精品課、精品資源共享課、優質在線開放課、混合式一流課),主講的《文科計算機基礎》獲選2003年首批國家精品課程;積極推動西北地區10余所高校計算機專業系統能力試點。2021年,她帶領的“計算機類專業核心基礎與文化遺產數字化保護教師團隊”獲得了教育部全國高校黃大年式教師團隊。主編教材26部,其中7部數據結構教材印數34.5萬冊、規劃教材5部、4部教材獲陜西省優秀教材一等獎,教改成果進課堂,百余校教學應用,受益面大。

獲得4個國家級教學成果獎

帶領的團隊獲評“全國高校黃大年式教師團隊”

7部數據結構教材,發行34.5萬余冊(3部國家規劃教材)

“未來的新新人類,我們培養的建設者和接班人,必須學會用計算機量化管理支撐整個工作鏈條,這就是大學計算機教育的意義所在,不光是學會編程,更重要的是運用計算思維去處理解決問題。”耿國華說。

“一個好的學科,必須要做好傳幫帶。”耿國華十分注重助力青年教師成長,積極扶持年輕人掛帥領銜重要任務,常常幫助年輕老師改申報材料。目前,已連續3年扶持團隊年輕人爭取文遺數字化保護的國家級重大項目。主持的智能信息處理團隊還獲得全國婦聯三八紅旗集體、全國總工會的巾幗建功示范崗。團隊骨干主持國家一流課程、獲得省級課程思政教學能手,所在支部獲全國優秀樣板黨支部等。“我追求的不是某個頭銜獎項,而是真正做幾件對社會有貢獻有意義的事情。”耿國華的“身教”,影響和帶動著更多的人。

團隊核心成員研討

智能信息處理學術團隊

一花獨放不是春,萬紫千紅春滿園,團隊成長的百花齊放成為校園里教學求實、科研創新的一道靚麗風景。

科研科普 兩翼齊飛

科研是科普的源泉和基礎,科普是科研的延伸和補充,科研與科普相互促進,共同推動了創新發展。耿國華認為文化遺產的數字化不僅是技術層面的復制,更是對文化遺產深層次價值的挖掘與再現。

2018年世界VR產業大會文遺分論壇報告

2021年CCF計算之美學術報告

2021年歐亞經濟論壇文遺分論壇報告

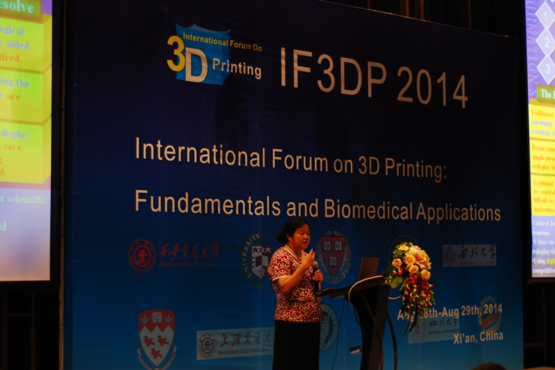

2014年IF3DP國際會議學術報告

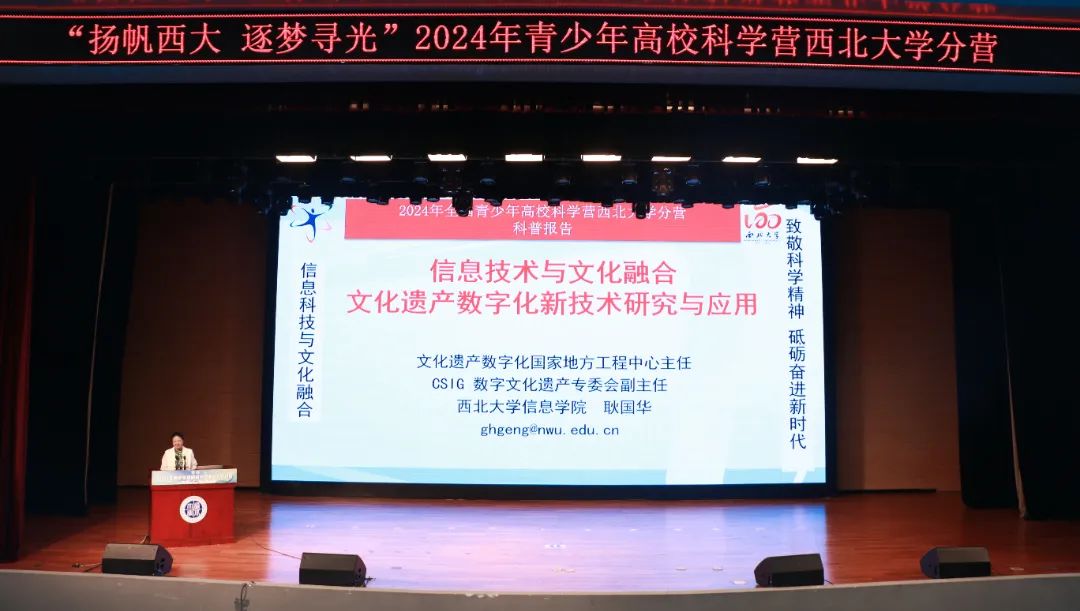

耿國華十分重視文化遺產數字化的普及與推廣,在2018世界VR產業大會文遺數字化分論壇、歐亞會議文遺分論壇、在CCF計算之美會議與CCF文遺分論壇作文遺數字化保護的主題報告,推進領域交叉。在千余人杭州蕭山劇院做客“一席·演講”,從唐代公主相貌談起,講解了顱面復原技術的原理以及西北大學團隊的相關研究成果,網絡訪問量6萬余次;帶領團隊深入陜西、河南、青海、海南等地,與地方政府和文保單位攜手合作推動項目落地,不僅提升了當地文化遺產的保護水平,也促進了公眾對數字化文化遺產保護的認識和參與度。青少年科學科研科普活動身體力行,受邀參與專家進校園、高校科學營、走進博物館等活動,根據交叉創新成果,向青少年們作文遺數字化科普講座,展示移動劇場車、虛擬修復案例、全息多通道固定劇場、絲綢之路全息融合、數字人展播、戲曲展演等系統,激發學生學習信息技術的興趣。榮獲省科協2024年度科普人物。

在蕭山劇場一席講座現場

興慶小學科普活動

日本TBS電視臺采訪秦男秦女顱面復原

高校科學營數字化賦能文化遺產保護講座

她曾任教育部大學文科計算機教指委副主任11年,參與制訂了5版文科計算機教學基本要求,探討適合文科特點的教學方法。她兼任全國高等院校計算機基礎教育研究會副會長、教育部大學計算機教指委委員,特別作為陜西省計算機教育學會理事長,建設陜西計算機教育高地的使命責任讓她不敢有絲毫懈怠。作為中國大學生計算機設計大賽西北組委會主任,她和團隊承辦中國大學生計算機設計大賽兩屆國賽,組織十二屆西北地區賽,推動地區計算機基礎教育。教學、科研、社會工作日程總是滿滿。

她用“三命”說表達自己對事業的摯愛。“人一生有三命,性命、生命、使命,分別代表了生存、生活、責任。為使命投入精力,就有源于內在的不竭動力。”

2020年中國計算機學會(CCF)頒獎典禮上,耿國華獲得杰出教育獎。頒獎詞這樣評價,“耿國華教授在推動我國文科計算機教育改革與發展中,對新理念的推廣與落實作出了突出貢獻,并在推進西部計算機教育改革中發揮了重要作用,成果突出,影響廣泛。”耿國華成為CCF杰出教育獎自2012年設立以來的首位女性獲獎者。

“見證了國家教育事業的輝煌成就,也見證了無數學子的成長與成功,是我作為一名教師的最大榮光!”耿國華如是說。

原文鏈接:http://m.cnwest.com/xian/a/2025/01/14/22949231.html