曾在鼎盛時期被匈奴打敗的月氏,后又在史書上離奇消失,這個千古謎團牽動著王建新的心。從46歲那年,他開始將尋找大月氏作為自己的職業目標,迄今為止已經25年。初見王建新,他提溜個水壺,披著一頭灰白長發,眉毛濃密粗獷,聲音中氣十足,已經71歲的他仍在西北大學的辦公室伏案工作。當時,正值暑假,校園里安靜極了,陣陣蟬鳴,入耳來。“如果我們不對其他地區的文明進行研究,怎么研究中國文明?從這點來說,我們必須走出去。”王建新曾如是說道。如今,他已經是絲路考古界的權威專家,為中國在中亞考古學界爭取到了一席之地。但回到最初,引導這位長者走向歷史的,似乎也只是那幾個小小的瞬間。

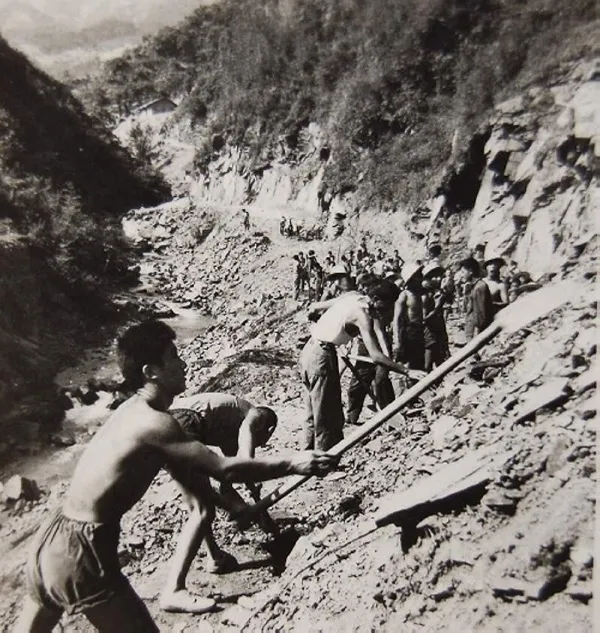

王建新第一次對歷史產生興趣,是在十五六歲。那是1968年,他進入西安市第三十一中,就在西安市自來水公司后面。那年頭上學和現在不一樣,還要挖防空洞、燒磚、箍洞口。這樣一來,上課的時間就不多了。不過,歷史課老師胡伯才還是給王建新留下了深刻的印象。胡老師煙癮大,預備鈴響時,他就在教室門口點一根煙,使勁抽,好像要把煙抽到肚子里去。正式鈴一打、煙頭一撂,就進去講課。他不帶講義,知識全裝在腦子里,用講故事的方式將歷史娓娓道來。胡伯才的課沒人搗亂,因為只要有人一搗亂,他就停下來,拿出一根煙抽完再講。耽誤了別人聽故事,搗亂的人就成了眾矢之的。這樣的課堂在那個年代顯得尤為珍貴,為王建新選擇考古學埋下伏筆。王建新上學時,三線建設正在陜西開展地如火如荼,各地工程都集結了大量民兵,而交通要道——襄渝鐵路(陜西段)卻人力嚴重不足了,由此產生了一個特殊的群體——三線學兵。陜西省抽調了25800名初中畢業生,作為知青上山下鄉的一種形式,參與襄渝鐵路的建設。王建新就是其中一員,他記得很清楚,出發那天是1970年的8月19日。

圖注:西安學生組成的三線建設“學兵連”

兩年時間,襄渝鐵路完工前,王建新在鐵道兵49團就地參軍,一直到1977年退伍。退伍前一年,他和幾位戰友接到任務,到北京豐臺站運貨,前前后后待了三個月。這期間,他和戰友認識了一個朋友,名為劉德林。劉德林是老北京,其父是早前燕京大學的教授。1957年,劉德林還被選為留蘇預備生,后因政治原因未能成行,反而去了山西的一個煤礦進行勞動改造。他倆認識的時候,王建新23歲,劉德林37歲。這段時間,劉德林領著王建新和戰友逛遍了北京的大街小巷。騎自行車、坐大巴,那時所有景點都是免費的,逛得不亦樂乎。劉德林對各處文物古跡的來龍去脈如數家珍,王建新每次都聽得入迷。北京之行給王建新帶來了很大影響,七年后,他再次去北京拜訪劉德林時說道,“我學考古是受了你的影響。”

逐步蛻變

選擇考古,既有偶然,也有必然。

王建新復員那年,剛好是恢復高考第一年,他得以有機會進入大學繼續學習。報志愿時,他填了兩個:一西北大學考古學,二北京大學考古學。如此排位的原因很簡單,離家近。不過,這時的王建新還很懵懂,對于未來沒有太多規劃。直到1983年夏,他從西北大學畢業留校任教,并得到機會去北大進修,成為最后一屆有此機會的教師。在北大,王建新不斷吸收著新的知識,“能聽的課我都聽,我又不要成績,就是聽課。”對于很多學科來說,那是一個“撥亂反正”的年代。王建新說:“上世紀70年代末、80年代初,考古學內部形成了一個補課(的風潮),把過去丟的東西要撿回來”、“很多上學時候不能講的,這個時候就可以講了”。在北大的這一年,他正好趕上這個轉折期,因此受益良多。他跟著考古大家俞偉超,俞偉超經常用哲學性的思維來講述考古學,王建新對于這門學科的理解產生了很大變化。那年,他在北大校園度過了自己30歲的生日,突然一下子覺得“要重新來過了,很多東西不一樣了”。

圖注:2015年在撒扎干遺址考古發掘現場時任駐烏大使孫立杰會見王建新教授和留學生蘇河

后一學期,他跟著嚴文明去山東考古發掘。嚴文明是中國新石器時代考古體系的創建者,他告訴王建新:“發掘遺址的時候你不能只盯著這個遺址,一定要關注這個區域和它周邊相關時間空間的情況,要按一個大空間的概念去考量。”這句話對王建新的影響延續至今,也成為他在絲路考古中的重要準則。1986年,為了學習日本的高等教育經驗,教育部在全國范圍內選10個人去日本學習高等教育管理,王建新在選拔中脫穎而出,比下去了許多日語專業的人。他回憶道,他是第一個面試的,提前準備的3個相關議題幾乎成為整場面試接下來的母題,因此得到了主考官的認可。

那時,中國的考古學深受日本影響。自1972年中日建交,日本歷史學界開始與中國頻繁開展進修、訪問活動,其研究成果也迅速進入中國。而到了王建新上學時,考古學生的第一外語也成了日語。王建新后來意識到,相比英語,日語還是有很大的局限性。但在當時,掌握日語幫他獲得了前往日本進修的機會。

挑大梁

1986年的國慶,王建新和選拔出來的同學一行10人到日本,其他9人被留在大阪外國語大學繼續學習半年日語。他孤身前往奈良教育大學,整個學校只有3個中國留學生,又是不同學科,他像被丟在只有一人的孤島。指導教師來自橫濱,語速極快,非常考驗日語聽說水平。半年以后,同學再相見,他居然成了日語水平最高的那個。隔年,他參加在日外國留學生辯論比賽,甚至拿到了金獎。與此同時,他開始和日本考古學界深入交流,參加會議、調研遺址,甚至寫了一篇研究日本天皇陵墓的文章,在日本考古學界引起了很大反響。而他的輔導老師擔心王建新不務正業,畢竟他的主業應該是高等教育管理。但之后,他給老師超額交了三篇論文,老師說“你該干啥干啥去吧”。

上世紀七八十年代的日本,已經掀起了一股絲綢之路熱。1979年,NHK聯合央視拍攝了一部絲綢之路紀錄片,片子播出后在日本影響空前,掀起了一陣旅游熱潮,之后每年有將近500萬日本人前往絲綢之路沿線國家旅游。1988年3月,日本還舉辦了一場絲路博覽會。“可以說絲綢之路研究熱是從日本開始的”,王建新這樣描述那時的情形。但王建新真正開始關注絲綢之路考古,是在1991年。

圖注:2023年王建新赴赴烏參會

那年初夏,日本著名考古學家樋口隆康應邀來西北大學做講座,王建新作為陪同翻譯。在前期溝通和講座的過程中,樋口隆康反復提出了一個問題:“月氏人的故鄉在中國,那么中國境內月氏考古的文化遺存在哪里?”王建新答不上來,之后開始關注這個領域,時不時地收集些資料。此外,自日本歸來后,有一件事讓王建新得到了很大的鍛煉。上世紀九十年代初,時任中國歷史博物館館長的俞偉超——也就是王建新在北大時的老師,號召開辟了一塊“新考古學”在中國的試驗田——河南澠池班村遺址。

當時,小浪底水庫項目已經決定上馬,水庫建成后這片遺址將被徹底淹沒,因此他們放開了手腳,成立了新中國以來的第一支“多學科綜合考古研究”隊。其中有幾年時間,王建新被任命為現場負責人,所有人在他的協調下開展考古工作。不久后,經過錘煉的王建新成為西北大學考古教研室主任,此時,他的前輩、老師們大多已經退休,學科建設的重任就自然交到了新一輩人的肩上。清華的李學勤先生知道王建新上任,讓學生捎來一句話,“西北大學搞考古,就一定要搞絲綢之路考古。”

尋找大月氏

西安玉祥門外,有一尊名叫“張騫出使西域”的雕塑,遠遠望去,張騫手持旄節騎在馬上,高大且威嚴。西漢時期,漢朝使節張騫正是從此出發前往西域,尋找游牧民族——大月氏,以求聯合對抗北方強大的匈奴騎兵。然而,在尋找大月氏的路途中,張騫被匈奴俘虜,被迫留居十余年后,趁機逃亡,輾轉庫車、疏勒等地,翻過蔥嶺,經由大宛(今中亞費爾干納盆地),最終到達月氏國。但此時,西遷后的大月氏已安于和平的生活,不愿意再與大漢聯手抗擊匈奴,張騫只好返回。

滄海桑田,斗轉星移,張騫的足跡已被風沙掩埋,但由他開辟的這條絲綢之路,卻成為連接東西方的重要紐帶。此后,中國古代文獻《史書》《漢書》中對大月氏的歷史分別進行了記載,但遺憾的是,考古學界長期以來并未真正找到大月氏的歷史蹤跡。走馬上任的王建新將西北大學學科建設的錨點落在了大月氏。追尋大月氏,補上中國對大月氏考古的空白,成為他接下來20多年的目標。

圖注:2017年烏茲別克斯坦拉巴特遺址發掘現場王建新教授向當地官員介紹工地情況

1999年,中國考古學年年會的閉幕式快結束時,王建新站起來提議,“中國考古學是時候走出國門了”。他給出了兩點理由:第一,大國考古學不能只拘泥于國內;第二,中華文明探源不能不關注周邊國家。開啟沒有前人經驗的事業,注定艱難,但也意義非凡。他帶著團隊向西出發,從陜西、甘肅一直到新疆境內的天山地區。在東天山南麓的考古論證,他們突破了游牧民族沒有固定住所的既定認知,初步確認了古代月氏人的故鄉不在河西走廊,而在以東天山為中心的區域。

因此,進入中亞地區尋找月氏遺址,是完善證據鏈條的必然選擇。王建新進一步解釋,月氏西遷中亞后成為了當地的統治者,但月氏人生性不好戰,對貴霜實行著比較寬松的統治,深度影響了當地的農牧關系,這是顛覆國內外學術界已有認識的成果。2016年,烏茲別克斯坦蘇爾漢河州拜松城外的拉巴特遺址,當地居民修房子取土的過程中,發現地下存在文物與墓葬,考古隊當時判斷這應該就是月氏時代的遺址,在經過三次挖掘之后,143座小型墓葬得以重見天日。王建新說道:“基于時代特征、空間分布、墓葬習俗等特點,這都和中國歷史文獻記載的月氏西遷巴克特里亞地區的內容相符,所以我們將此處確定為古代月氏的文化遺存。”自此,月氏的神秘面紗終于被揭開。

西域行者

通過對中國古籍文獻的鉆研與后期的實地挖掘,王建新考古團隊還先后確認了康居文化的特征和分布范圍,以及月氏西遷中亞后文化的特征和分布范圍,又進一步厘清了古代月氏和貴霜之間的關系。“國內外學術界主流觀點認為,貴霜王朝是月氏人建立的,貴霜人也是月氏人的分支。但通過我們的考古結論,發現貴霜人與月氏人是兩種不同的人群。”王建新認為,早期貴霜時期,也就是公元前2世紀后半葉到公元1世紀初,這100多年間,月氏人曾短暫成為當地的統治者。但因為其統治較為寬松,貴霜人崛起,替代了月氏人的統治,而后才漸漸形成貴霜帝國。

圖注:2016年中烏聯合考古隊工作照

歷史中透露出民族性格,相比于傳統游牧民族的好戰,月氏人更加愛好和平。大月氏最初生活在東天山一帶,是東西南北的交匯之地。他們的思想更加開放,除了游牧,還從事商業活動。但這樣的考古結果還尚存爭議。王建新指出:“目前,我們的種種考古結論和證據,已經逐步被國際考古界所了解,但要達成全世界的共識,還需要更加系統性的證據鏈條,這也是接下來的一個工作方向。”

譬如,在中國考古隊的引導下,烏茲別克斯坦出現了歷史上首次工業生產為考古事業讓道的案例。2019年,在烏茲別克斯坦境內某個磚廠,工人在取土的過程中,挖出一堆文物,當地民眾告訴考古隊人員,他們立刻前往此處,認定這是早期貴霜的一個重要遺址。中烏兩國考古學家一起站在推土機前,讓推土機停了下來。隨后,立即向當地政府反映,直到最后把電話打到總理辦公室。接電話的人說,按照慣例,三天后才能答復。但最終,在考古隊的極力勸說下,第二天,州政府派人前來協調——推土機停止推土。不久,磚廠撤出遺址區。

“這是中烏兩國考古工作者合作從推土機鏟子下,搶回來的一個重要遺址!”

在歷史中回望

王建新尋找大月氏的過程,其實也是中國考古學的一部發展史。

在王建新進入中亞之前,中亞考古的話語權長期被法國等西方國家所壟斷,作為大月氏故鄉的中國卻說不上話。如今,隨著在中亞考古的逐漸深入,中國的成果也在逐漸顯現,各種聯合考古隊應運而生,中烏合作、中塔合作等雙邊合作自不必說。而在更加深入中西亞的阿富汗,王建新一行也跟法國人探討,“中法+”的可能性。法國人在中亞考古的歷史已經超過百年,王建新說,“我們想拋開它,是不可能的。”異國考古,難度陡增。王建新帶領團隊在中亞見招拆招,一些開創性的“方法論”對當地考古事業的頗有進步意義。

圖注:2015年王建新教授指導中烏年青隊員發掘工作

與西方探險家掠奪式考古不一樣的是,中國考古隊將堅持守護世界文化遺產的思維帶到了中亞。王建新舉例說:“一方面,我們把中國的回填方法推廣到中亞,避免了挖掘后滿目瘡痍的景象;另一方面,由我們倡導在考古挖掘的當地建立起文化遺產的保護場所、文博館。比如,在發掘撒扎干大型墓葬時,考古隊采用了文物保護監控大棚,并安裝了中國的環境檢測和監控系統。”在國外開展考古研究,他們面臨的是一個多語言的環境,考古團隊一方面鼓勵年輕的教師和學生學習各種語言。另一方面組織國內外學生與老師開展海量編譯工作,將國外的考古研究成果翻譯為中文,以快速精準地吸收外國文獻以及前人的考古經驗。

王建新談道,為突破語言障礙,他們另辟蹊徑,在中亞當地直接招收、培養當地的學生,讓他們深度參與到現場實地的考察中,經過多年實踐,這一舉措確實頗具價值。幫助他們聯系總理辦公室,搶救遺址的當地人,就是這樣一位留學生。可以說,這一個個重磅考古發現,是王建新團隊數十年的努力成果,也是團隊內部所有人鮮活的人生故事,更是中國在中亞考古領域爭取話語權的過程。王建新屢屢在公開場合表示,絲綢之路考古不能只有西方視角,還必須要有東方視角。

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/zW13mJ99f3dEtrH0X0Yw5Q