軍事考古學的定義

軍事考古學是以古代軍事遺存為主要研究對象的考古學分支,具體而言,軍事考古學利用考古學的基本理論和方法對古代軍事活動進行研究,包括對軍事活動遺留下的物質文化遺存和由于軍事活動所產生的其他物質文化遺存的研究,同時也關注古代軍事思想與物質遺存間的互動,希望獲得對古代軍事活動的深入認識,達到闡釋軍事發展規律及人類歷史進程演變的目標。所以,軍事考古學也是考古學與軍事學的交叉學科,它們的交叉點在于古代軍事活動的物質遺存。

“國之大事,在祀與戎”,軍事活動被歷代統治者所重視,其在國家政治生活中具有重要的地位。“爭地以戰,殺人盈野;爭城以戰,殺人盈城”,這樣的狀況在我國歷史上不絕如縷,就連“仁政”的倡導者孔子都曾有言:“不教民戰,是謂棄之。”因此,古代人類的物質遺存中,與軍事相關的遺跡、遺物十分豐富,諸如兵器、古戰場、古代城防遺址等。軍事考古學隸屬于考古學,其研究對象是與古代軍事有關的遺跡、遺物,來源于各類考古遺存。考古學所具備的以實物資料為主要研究手段的學科屬性,使其在真實再現古代軍事情況、揭示與復原中國古代軍事發生與發展的歷史及其規律性諸方面,有著其他研究方法與手段不可替代的特殊作用。軍事考古學和考古學研究的基本任務一致,即根據古代人類通過各種活動遺留下來的物質資料,研究人類古代社會的歷史,只是二者的研究范圍不同,后者研究的目的在于了解更多過去社會以及人類發展的事實,而前者更多地關注過去軍事史實的重建和解讀。

考古學發展至今,已有一套成熟的研究方法和技術,如地層學、類型學、埋藏學、文化因素分析法、區系類型、考古學文化、聚落形態等方法,以及物理勘探、化學勘探、科技測年和理化分析、模擬實驗等。這些方法和技術是發現和發掘軍事考古遺存的有效途徑,尤其可以借鑒聚落形態的研究思路來分析不同的軍事文化遺存之間的組織關系和結構。隨著考古學的發展,學者已經從其他學科吸收和借鑒了許多理論和方法,可以更為細致、精準地解讀考古材料,如注重文化形成過程、人類生存環境、社會如何組織等方面,這些對于軍事考古學的研究至關重要;而眾多的考古學理論流派的加入,促進和豐富了軍事考古學的研究。

軍事考古學為考古學分支學科的屬性規定了其與考古學的其他諸多內容有不可分割的關系,必然要繼承考古學發展的全部成果,它只有在與其相關考古學內容廣泛聯系中,才能如期展開研究。但是,它又是專門考古,具有自己的特點,和其他專門考古的研究方法有所區別。考古學更多關注考古學文化、聚落的結構和布局、文化之間的聯系和進程、動力法則,而軍事考古學更著重于考察古代物質遺存中有關軍事的證據及其背景信息。此外,軍事考古學的出現和發展增加了考古學研究的深度,使學者在同一研究對象中取得比以往更多和更加準確的信息;與此同時,軍事考古學又檢驗著考古學的理論、方法和成果,如長沙馬王堆三號漢墓中發現的一幅駐軍圖,反映了漢初長沙諸侯國軍隊守備作戰的兵力部署情況。通過這幅駐軍圖,考古學家可以考察當時該地的山脈、河流、居民點、道路等。

軍事考古學的研究對象

軍事考古學的研究對象十分豐富,凡與古代軍事有關的遺跡、遺物,皆為軍事考古學的研究對象。具體來說,以古代兵器、古代戰爭遺存、古代城防遺存、古代邊防遺存、古代軍事后勤保障遺存為主要研究內容。

1. 古代兵器

古代兵器是直接反映古代戰爭狀況的遺存,特別是在反映作戰方式、軍事工業發展水平、軍隊戰斗力等方面能夠提供直接的證據。古代兵器的考古學研究是軍事考古學研究的重要領域,系統整理考古發掘的各種質地的各類兵器,總結古代兵器的發展脈絡,歸納各時段兵器的組合、武器配備、兵種、作戰方式等基本問題,能夠揭示中國古代兵器的內涵特征及其文化因素的多元性和復雜性,進而探討中國古代兵器交流的模式及其動因。古代戰爭有著漫長的發展過程,史前戰爭對兵種及武器裝備并沒有特別的限制。進入歷史時期以后,隨著社會的進步,戰爭的規模和強度均有所增大,這就產生了對武器裝備精細化的要求,對作戰方式也產生了重大影響,出現了專業化的部隊分類,逐漸形成了一套完整的戰爭戰術體系,不同的兵種在戰爭中發揮著不同的作用,新的兵種及武器裝備的出現改變了以往戰爭的面貌,使戰爭變得更加殘酷、血腥,如騎兵的出現就改變了步戰的傳統、火藥在戰爭中的運用將冷兵器請出了歷史舞臺。

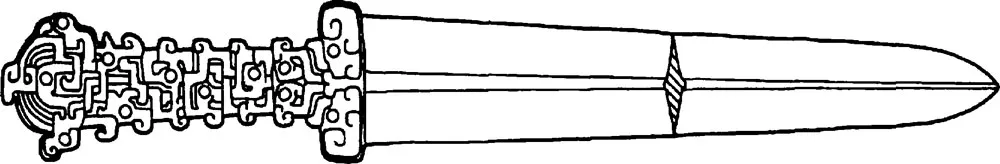

大堡子山遺址出土銅劍

(ⅢM1∶10)

考古發現為我們梳理各個時期的兵器提供了實物材料,我們可以從考古資料當中獲取文獻所沒有記載或者不能解釋的兵種及武器裝備問題,也可以用這些考古資料來研究古代戰爭的作戰方式,更生動地認識古代戰爭的原貌。例如,秦始皇陵兵馬俑坑的發掘為我們提供了秦代軍隊列陣、裝備、作戰方式等各個方面的資料。自兵馬俑坑發掘以來,學術界始終將其作為研究秦代軍事活動的重要材料,并形成了“秦俑學”這一新興研究領域,對秦俑的軍事領域研究在軍事考古學層面具有范式意義。

2. 古代戰爭遺存

戰爭是軍事活動的具體表現形式之一。我國歷史上戰爭頻發,留下了許多經典的戰役,如長平之戰、赤壁之戰等。戰爭具有系統性的特征,其遺存內涵包羅萬象,從武器裝備到戰略戰術均是軍事考古學研究的對象。同時, 古代戰爭是人與人的廝殺,戰敗一方會成為戰勝方的俘虜。戰勝方會根據實際情況對俘虜采取不同的處置方式。例如,秦趙長平之戰之后,白起坑殺趙國四十萬降卒。前些年,考古學家發掘了長平之戰的尸骨坑,證實了趙國士兵都是被殺死后掩埋的。根據歷史文獻及考古資料,古代對戰俘的處理主要有殺戮釁鼓、流放蠻荒、遷移其國、分賜功臣、陪嫁為媵、納獻于主、作為人質、釋放回國等方式。這些戰俘處置遺存也是戰爭遺存的組成部分。軍事考古學視野下的戰爭遺存研究的主要目標在于揭示中國不同時期戰爭遺址的類型、分布特點以及內涵特征,總結不同時期戰爭遺址的構成要素及其形態演變過程,探討中國古代歷次戰場選擇及其與古代軍事思想的關系,并試圖對中國古代著名戰爭場面進行科學復原。

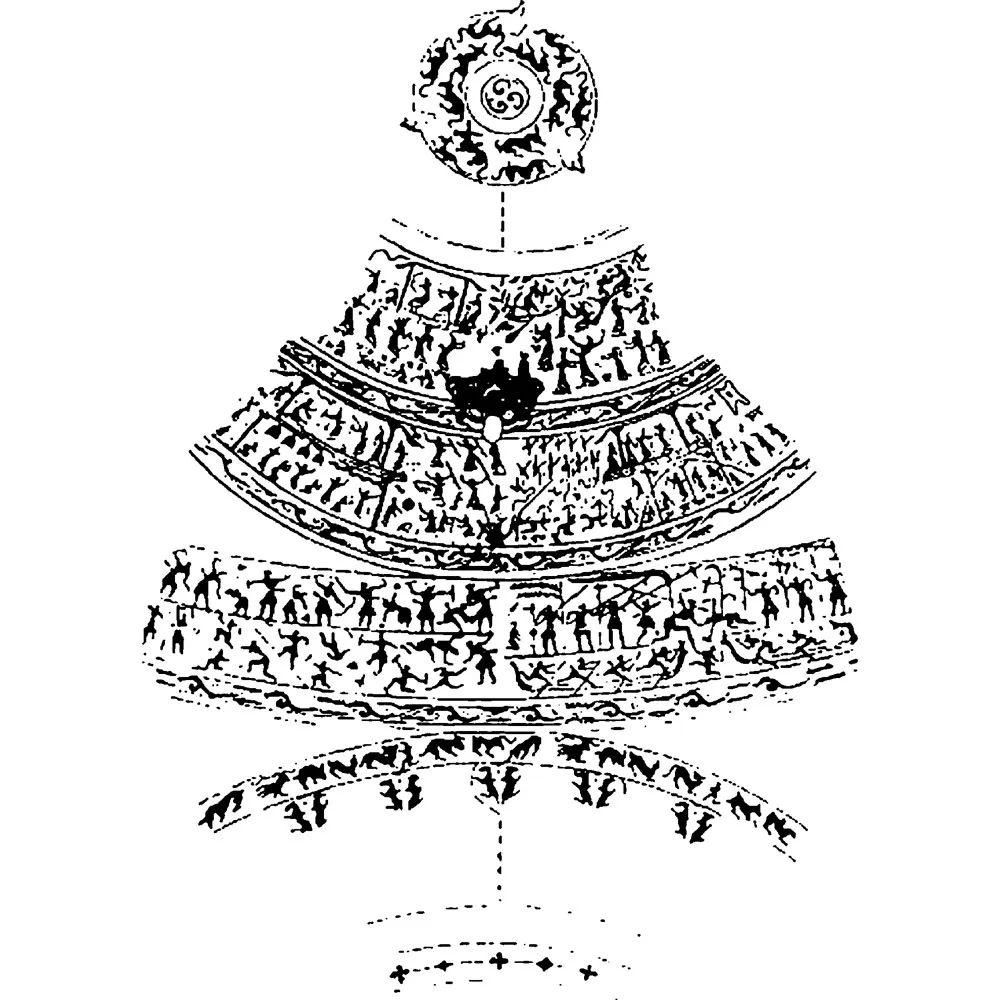

戰國嵌錯水陸攻戰紋銅壺紋飾摹本

3. 古代城防遺存

“城”在我國有著悠久的歷史,史前聚落可以視為其前身,在新石器時代許多聚落就已經有了環壕等防御設施。發展到歷史時期,城的規模越來越大,功能也越來越完善,特別是其防御功能不斷得到了加強。隨著考古發掘的不斷深入,大量的城防遺存得到揭露,這些城防遺存理所當然地成為軍事考古學研究的重要部分。在軍事考古學視野下,我們能夠對古代城防遺存進行類型分析,總結其特征,這是與其他學科研究不同的方面。同時, 可以結合歷代的城防文獻資料,分析中國古代城防的演變規律及其歷史作用,參考軍事地理學成果研究古代城防與自然環境的關系,總結研究古代城防的意義

漢王城與楚王城城址示意圖

張馭寰:《漢王城、楚王城初步調查》,《文物》1973年第1期

4. 古代邊防遺存

歷史上,我國的疆界是不斷演變的,歷代對邊疆的經營,形成了許多邊防設施,其主要發揮著固邊守疆的軍事防御功能,同時作為攘外驅夷的前線陣地和進攻基地。因其地理環境不同,我國的邊疆可以分為陸疆與海疆。陸疆邊防遺存主要集中在我國東北、西北、西南的邊疆地區;海防遺存則主要集中于東南沿海地區。在對邊防遺存研究的過程中,我們要區分每一時期的“邊疆”的概念,不能以當前我國邊界作為我們研究的基礎。軍事考古學的邊防遺存研究,通過系統整理考古發掘的邊防遺存,總結不同時期陸疆和海疆設施的構造特點、體系及二者的關系,進而分析中國古代的軍事戍防體系、邊防經營等基本問題,深入探討中央政權對周鄰政權的經略和民族政策。

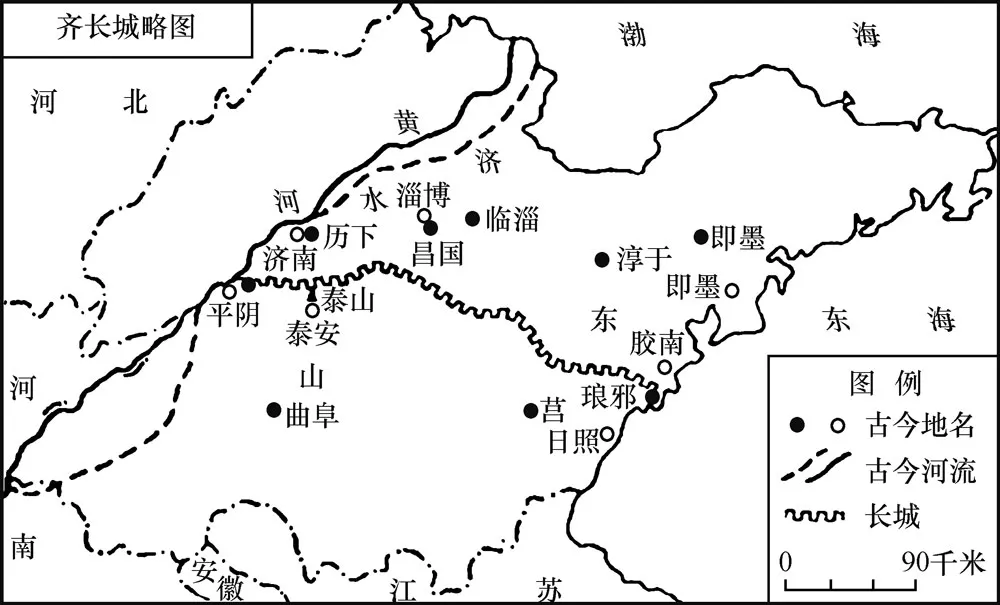

齊長城示意圖

圖片改繪自羅哲文:《長城》,北京:清華大學出版社,2008年

5. 古代軍事后勤保障遺存

“兵馬未動,糧草先行”,軍事后勤保障是戰爭勝利的前提,我國古代軍事活動對后勤保障十分重視。

中國古代軍事后勤保障系統按用途分類主要包括:軍械生產遺存和軍事給養遺存、軍需處所遺存、兵器存儲遺存、軍畜放養遺存、軍糧儲備遺存、軍事通信遺存、軍事交通遺存、軍事訓練遺存等。軍事考古學視野下的軍事后勤保障遺存研究,通過對考古出土的古代軍械生產遺存、古代兵器存儲遺存、古代軍畜放養遺存、古代軍糧儲備遺存、古代軍事通信遺存、古代軍事交通遺存、古代軍事訓練遺存以及與后勤保障相關的出土文獻等進行梳理, 分析不同時期后勤保障系統的構成,揭示中國古代軍事后勤保障的發展脈絡,探討其機制及其動因。

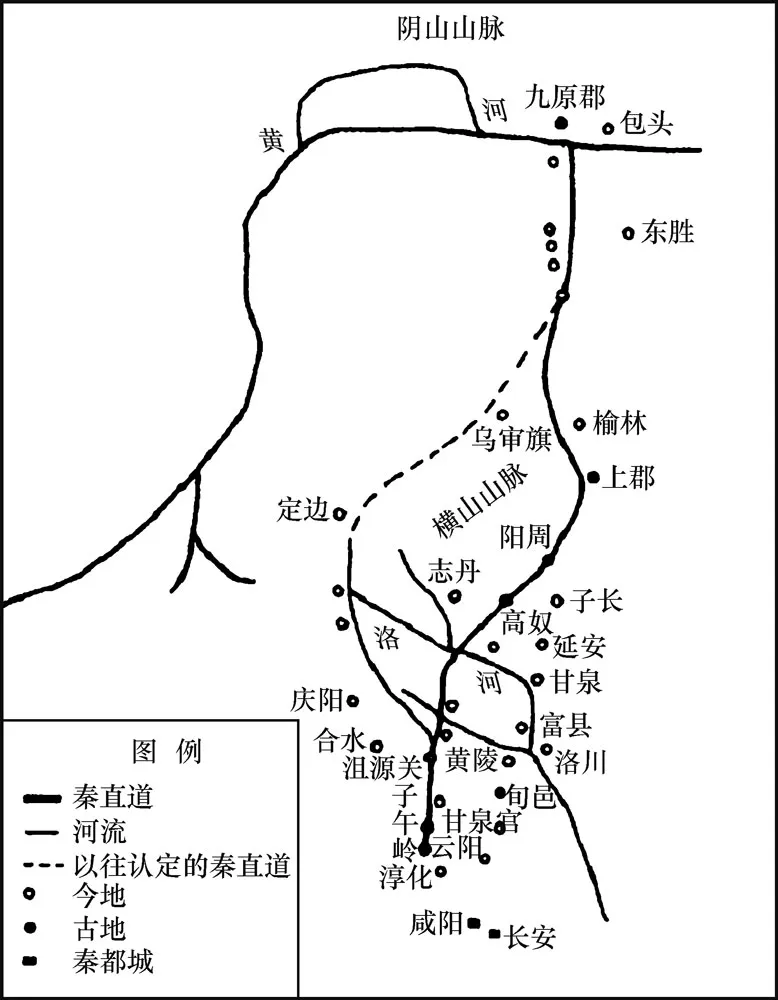

秦直道示意圖

圖片改繪自徐衛民、喻鵬濤:《直道與長城:秦的兩大軍事工程》,西安:陜西師范大學出版總社有限公司,2018年

相互交融是軍事考古學研究對象的重要特點。軍事考古學為軍事科學的研究提供了新的方法與思路,是學科創新的體現。軍事是一個復雜而龐大的系統,以上諸內容之間有著密切的聯系,針對一方面的獨立研究是不可取的,需要在專門研究的基礎上進行系統的整合研究,通過關注與某一軍事遺存相關的諸多軍事遺存之間的關系而獲得對古代軍事活動的系統認識。

軍事考古學的學科特點

軍事考古學是從考古學的視點提出來的,屬于考古學的一個分支學科。考古學所具有的方法論與研究手段,是其他學科不能替代的。在此種意義上,軍事考古學在揭示與復原中國古代軍事發生與發展的歷史,以及理解和解釋中國古代軍事思想方面具有特殊的作用。

軍事考古學有一定的獨立性,但卻不是孤立、封閉的。這里有三層含義。

其一,軍事考古學系考古學分支學科的屬性規定了其與考古學的其他諸多內容有不可分割的關系,它只有在與相關考古學內容廣泛聯系中,才能使研究如期展開。軍事考古學的研究需要密切關注考古學學科體系內的研究成果,與其他相關考古學分支學科相互整合,促進對古代物質遺存的認識。例如,采用科技考古的手段來分析古代兵器的材質;利用聚落考古的方法分析古代城防、海防遺址;利用環境考古的成果從環境的角度考量軍事古遺址的宏觀背景。

其二,就前已列出的軍事考古學諸項內容,也不應是聚而不放。有些類項因為自身內涵的寬廣而具有相對獨立性,如秦俑,其內涵確非僅軍事類所能包納,因此有學者提議設立一個“秦俑學”則更有利于對其做全面深入的研究, 而這絕不與其作為考古學的內容相抵牾。又如陣容龐大的古代兵器,亦可列為相對獨立的類項進行研究。而兵器等類軍事遺物又可作為科技考古研究的對象,古代軍事文獻還可納入古文字學、歷史文獻學的研究范疇等。

其三,軍事考古學又與考古學之外的其他學科有聯系,首先它與軍事科學有著密切的關系。因此,在某種意義上,軍事考古學具有交叉學科的屬性。實際上,當今世界科學技術發展的交叉性已經成為科學界的共識,任何一門學科都無法獨立完成對一項事物或項目的研究,只有在廣泛的學科交流與互動過程中,我們的認識才能夠得到深化,才可能更加科學地理解和解釋自然及社會現象。軍事考古學因其研究內容豐富廣闊,單單依靠考古學的基本理論與方法無法實現對古代軍事的科學理解與解釋,需要在考古學基本理論與方法的基礎上,加強與軍事學、民族學、歷史學、地理學、圖像學、建筑學等諸多學科的交流互動,共同推動對古代軍事的研究。

總而言之,軍事考古學是一門新興的學科分支,其對古代人類軍事活動遺留下的物質文化進行著系統的研究,其研究對象具有廣泛性、復雜性和交融性的特點。這門新興的學科分支有一定的獨立性,但卻不是孤立、封閉的,采取多學科交叉研究是軍事考古學發展的必然選擇。推動軍事考古學的學科發展,是完善考古學研究內容及學科使命的要求,也是對古代人類文化的總結和詮釋,具有極強的學術價值和社會意義。