近日,陜西省漢中市城固縣一石灰巖溶洞內發現大熊貓化石,頭骨化石完整度90%以上,其他骨骼化石完整度達70%,國內罕見。這也是陜西首次發現的保存完整度較高的大熊貓化石,具有重要的科學價值和科普價值。

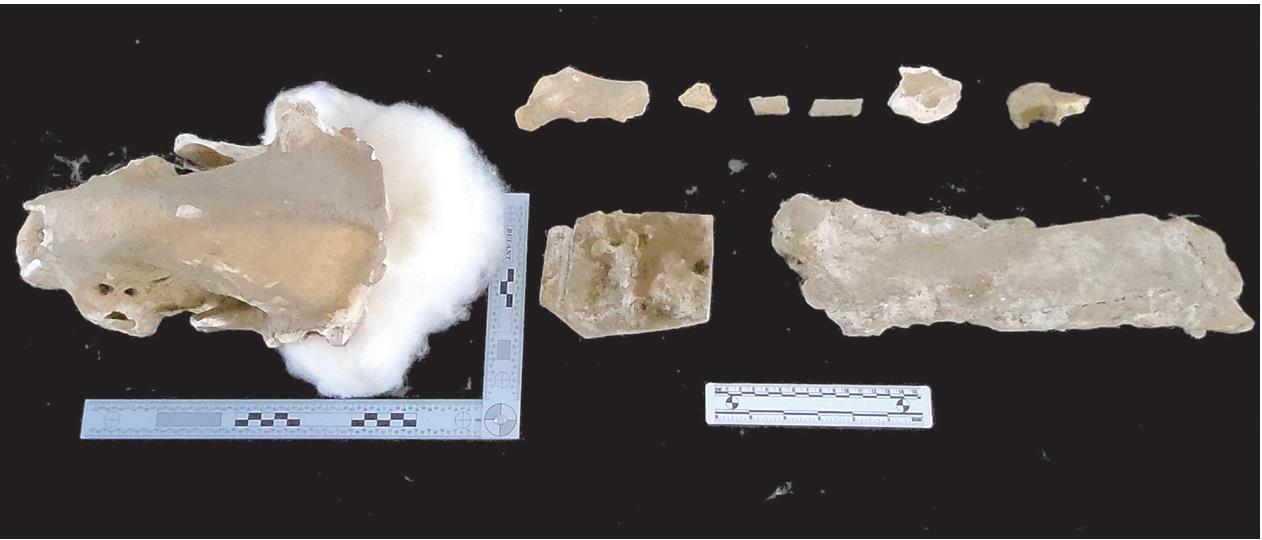

化石采集工作持續3天。來自省古生物化石保護研究中心、省古生物化石專家委員會等單位的8位專家身著防護器具進入溶洞,在深180米處小心翼翼地采集出大熊貓骨骼化石。“肱骨、股骨、脊椎、肋骨等大熊貓頭后骨骼保存較為完好。”采集現場,省古生物化石專家委員會委員胡松梅對大熊貓骨骼化石進行了初步鑒定。

“初步認定該化石屬于一成年大熊貓個體,可能為雌性,屬于中國南方第四紀常見的‘大熊貓——劍齒象動物群’成員。綜合分析,初步判斷化石的時代為第四紀中更新世晚期至晚更新世(距今20萬年至1萬年)。”西北大學古生物學專家張云翔說。

“我們將對該化石做進一步研究,確定其具體時代和相關信息。”參與采集工作的省古生物化石保護研究中心副主任曾忠誠說,“該大熊貓化石對揭示秦巴地區大熊貓的生存演化過程及更新世古地理、古氣候、古環境具有重要意義。”

陜西古生物化石門類較為齊全,如陜南漢江流域的華南型“大熊貓—劍齒象動物群”、陜北地區的“三趾馬動物群”等。近年來,省自然資源廳不斷健全古生物化石保護管理工作機制,建立陜西省古生物化石保護研究專業機構,提升古生物化石研究與鑒定工作專業水平。同時,自然資源部門與法院、公安等部門建立協同機制,與甘肅等周邊5省份通力合作,全省古生物化石保護管理工作不斷加強。

中新網8月6日的相關報道中,陜西省古生物化石保護研究中心副主任曾忠誠還提到,“專家組前期討論這塊有兩種可能性,大熊貓當時迷路了,然后進入這個洞穴,最后在這里面保留了化石。還有一種可能,因為在前面我們發現有一個小型的瀑布,可能大熊貓從瀑布摔下來之后,順著地下暗河流到這個地方。”

馬上就訪

西北大學地質學系李永項教授:

化石跨越地質時代的呈現需要“天時地利人和”

城固發現的這具保存較完整的化石可為研究者提供哪些新的研究角度,對認識大熊貓等又有哪些幫助?8月6日,華商報大風新聞記者采訪了西北大學地質學系正高級工程師、博導李永項教授。

1.化石的時代是第四紀中更新世晚期至晚更新世(距今20萬年至1萬年),該怎么理解?

李永項教授說:“這次發現的大熊貓化石完整度較高,較之此前發現的以破損為主的化石,可以說十分‘稀罕’!”

現場工作人員推斷的化石形成時代是第四紀中更新世晚期至晚更新世(距今20萬年至1萬年)。“這個時間跨度很大,主要是依據化石存在的地層來初步推測的地質時代。”李永項說,“后續還可對化石進行年代學研究,確定化石的具體年代并開展進一步深入研究。”

“第四紀”一詞是法國學者德努埃在1829年創用的,分為更新世和全新世。更新世又稱洪積世,約從260萬年前至1萬年前;全新世又稱沖積世,從1萬年前至現代,不過學界對于“第四紀”的起始結束時間有爭議。

“第四紀”有兩大特點:一是氣候變化劇烈,高緯度地區發生過多次冰川,中、低緯度地區也受到很大影響;二是人類出現,直立人和智人大量出現和迅速發展。

第四紀形成的地層叫第四系,第四系的劃分,普遍采用1932年第二屆國際第四紀會議上提出的四分原則,即分為下更新統、中更新統、上更新統和全新統,相應的地質時代為早更新世、中更新世、晚更新世和全新世,此次發現的大熊貓化石大致處于更新世晚期和晚更新世,約與早期智人生活的時代重合。

2.化石跨越地質時代完整呈現,需要哪些條件?

李永項教授認為,化石跨越地質時代的呈現需要“天時地利人和”。

“一方面,需要大熊貓在生前、死后很長一段時間沒有遭到食肉動物的破壞,確保骨骼的完整。”李永項說,“另一方面,溶洞恒溫恒濕且通風的條件為動物化石保存提供了較為理想的條件。恒溫恒濕的環境避免了溫度、濕度的波動尤其是大幅波動對化石材料的損壞或造成的變形。適當的通風有助于控制濕度,防止霉菌和其他微生物的生長,另外溶洞相對封閉的條件也減少了人為的干預,可以說為動物化石的保護提供了得天獨厚的條件,此前多地多個溶洞里都發現過保存較好的動物化石。”

在中新網的新聞中還提到:“大熊貓化石在溶洞深處一個石灰巖平臺上,距洞口約180米,周邊環境陰暗潮濕,化石保存位置上部洞頂不斷有水滴落,下部還有一條暗河”。

“通常來說,水并不利于化石的保護,但溶洞里的水碳酸鈣含量較高,且化石所在的平臺的材質為碳酸鈣含量較高的石灰巖平臺,這些因素或許都在客觀上促進了這具熊貓化石的完整保存,但這都需要進一步研究的證明。另外,通過目前化石的保存狀態,推測很可能是大熊貓掉入了溶洞后形成。”李永項說。

3.這具完整的化石,我們怎么“利用”它?

李永項教授認為,首先要在確保化石“安全”的前提下,對其進行采集、分部位運輸,可由博物館對其進行科學復原后展出,讓市民看到秦嶺大熊貓的更多樣貌。

對化石進行古DNA分子生物學的研究,確定這只大熊貓屬于什么種,也對豐富大家關于大熊貓地理分布的認識,研究大熊貓物種分布等有重要意義。

另外,對這具保存相對完整的化石的各部位進行骨骼形態學、古DNA分子生物學研究,也可以揭示大熊貓進化的相關信息。

通過對化石表面的一些洞穴沉積物的研究,對確定化石時代的氣候、以及氣候變化對大熊貓分布的影響等都會提示一些新的信息。

多知道些

大熊貓的2個亞種和2個變種

據現有的資料,大熊貓通常分為2個亞種和2個變種:

1、大熊貓秦嶺亞種:秦嶺大熊貓主要分布在中國的秦嶺山脈,秦嶺是中國大熊貓緯度最高的分布區,種群密度居全國之首。

2、大熊貓四川亞種:四川大熊貓則主要分布在四川盆地。兩個亞種在遺傳、生理和習性上都有所不同。例如,秦嶺大熊貓的體型相對較小,而四川大熊貓的體型較大。此外,它們的食性、活動范圍和繁殖習性也有所差異。這些差異主要是由于它們所生活的地理環境不同造成的。

3、白色大熊貓:白色大熊貓的發現,打破了熊貓研究史上“單形性”(即毛色黑白相間)的說法。

4、棕色大熊貓:是一種較為罕見的大熊貓變種個體,這種變異種的大熊貓在陜西秦嶺山脈的核心地區被發現,截至2009年,有科學記載以來,全球僅記錄了五只這樣的個體,特殊的顏色變異可能是由于基因突變或環境因素導致的。

歷史上大熊貓的“退守”

作為目前中國特有的珍稀物種,大熊貓歷史上分布區域較廣,大體位于東經95°~120°、北緯23°~41°之間,屬北亞熱帶。這一區域氣候溫暖濕潤,森林密布,大熊貓的祖先和劍齒虎、劍齒象等大型動物一起生活,形成了大熊貓—劍齒虎、劍齒象動物群,距今已有800萬年之久。

隨著地質構造和氣候的變化,以及人類活動的影響,特別是森林資源銳減,一大批與大熊貓一路走來的哺乳動物被“優勝劣汰”。

從更新世晚期至全新世初期(15萬至1萬年前),人類從舊石器時代(更新世)進入新石器時代(全新世)強化了自己的生存能力與生活能力,伴隨著“人進貓退”,大熊貓的分布范圍逐漸大幅度縮小,僅在四川、陜西、甘肅、河南、湖北、湖南、貴州和云南等地保存了一些分布區域。

大約在2500—3000年前,西北地區及黃河流域還分布有大熊貓種群。歷經戰亂的破壞,加上自然災害和濫砍濫伐造成的損失,大熊貓失去隱蔽條件和食物條件,不得不另尋他處。

近百年來,大熊貓的分布區繼續向西退縮,僅分布于長江流域的漢水、嘉陵江、涪江、沱江、岷江、青衣江、大渡河和安寧河等各支流的河源,即青藏高原東緣、川西北山地、甘肅南部山地和秦嶺山地的部分地區。目前,大熊貓分布的秦嶺山系、岷山山系、邛崍山系、大相嶺山系、小相嶺山系、涼山山系等六大山系,除秦嶺山系屬于陜西省范圍外,其余五大山系均在四川境內,唯有岷山山系尾部深入甘肅南部。

他在四川命名了“大熊貓”

回顧大熊貓“家譜”,大熊貓的“老祖宗”應是排位居首的始熊貓。

始熊貓化石的發現是20世紀60年代,成昆鐵路修建時所挖掘出土的。由于是在云南祿豐縣石灰壩村發現,所以也將熊貓“祖宗”稱為祿豐始熊貓。鼎盛時期,曾廣泛分布于我國西南、華南、華中、華北和西北十六個省市——北京周口店、陜西、山西、河南、安徽、浙江、江西、福建、廣東、廣西、湖南、湖北、貴州、四川、云南等以及國外越南和緬甸北部。

利用高山深谷的有利地形,得以幸存至今,胖乎乎、圓嘟嘟的大熊貓用與世無爭換來了不止“生生不息”,還有“默默無聞”。

國人對熊貓的認識由來已久,早在文字產生初期就記載了熊貓的各種稱謂,比如,貔貅、貘、騶虞、白豹、猛豹、白狐、貊、執夷、白羆、食鐵獸、嚙鐵、白熊、花熊、竹熊、熊羆……這些聽起來無比英明神勇的名字在史料文獻中數十個,其中有些還尚存爭議,雖然可見古人對大熊貓是真愛,但是,發現大熊貓卻是一百多年前的事情,而且,還是一位外國人。

1862年2月,法國博物學家、傳教士阿爾芒·戴維從馬賽港出發,遠航中國。他來華的使命,是為巴黎自然歷史博物館收集標本,并研究中國特有的動植物,這是他的興趣與愛好。1869年,戴維來到穆坪(今四川省雅安市寶興縣境內)鄧池溝,這里地處夾金山南麓,四川盆地西北邊緣向青藏高原過渡地帶,林木蔥郁,生物繁多。

那年3月11日,戴維在一位姓李的農民家看到掛在墻上的一張黑白獸皮。這種周身雪白四肢漆黑的動物讓戴維嘖嘖稱奇,天下還有這樣黑白皮毛的野獸?老李說,這是隱藏在這一帶高山密林中的獸類,老鄉們叫它“竹熊”。

大約10天后,當地老鄉送來一只“竹熊”幼仔。由于一路折騰,幼仔到戴維手中時已經停止了呼吸。

按動物分類學的嚴格規定,見到皮毛,甚至見到尸骨,還不能對這一物種作出鑒定。當年4月1日,有獵人捕捉到一只“竹熊”活體,呈現在戴維面前。這算是戴維和大熊貓的第一次相遇。他肯定這是一個在歐洲沒有的物種。當天晚上,戴維就匆匆寫下寄給巴黎自然歷史博物館館長米勒·愛德華茲的報告。米勒·愛德華茲根據大熊貓的毛皮和骨架以及戴維的報告,作出結論:這是世界罕有的動物新種,初定名為“黑白熊”。后來,鑒于喜馬拉雅山麓1821年已發現了食竹的小熊貓,動物學家將“黑白熊”定名為大熊貓。從此,“大熊貓”之名便在中國“約定俗成”,固定下來。

四川省寶興縣鄧池溝成為大熊貓標本產地。1869年4月1日,也成為戴維以科學眼光發現大熊貓的紀念日,被定為“大熊貓發現日”,從此,匿居荒野的貓熊進入人類文明的視野。 華商報大風新聞記者 付啟夢 楊鵬

大熊貓化石發現記錄

2002年10月,湖南省桂東縣四都鄉角植村的陳建東等8位村民,曾在開發天然溶洞做旅游景點時,無意中發現了動物化石,為了防止遺失,他們將10多塊化石從洞中鑿下,收藏于家中。經專家鑒定,這些化石系大熊貓化石。

2021年12月6日,貴州科學院山地資源研究所科研人員與國外科研人員在對雙河洞進行聯合科考時,發現了大熊貓橈籽骨(偽拇指)化石。該發現表明,至少在距今10.2萬年前大熊貓已進化出了與現生大熊貓近乎一樣的“偽拇指”。

2022年,湖南省張家界山地救援隊隊員在湖南湘西一處超過百米深的洞穴內探險時,意外發現了一些化石,科研人員經形態學研究與DNA鑒定,確認化石標本為大熊貓。他們最初以為是野豬骨骼,經過專家辨認發現是大熊貓骨骼化石。

2024年,由貴州師范大學喀斯特研究院教授、國家林草局世界遺產專家委員會副秘書長肖時珍,貴州科學院山地資源研究所助理研究員王德遠等組成的專家科考隊,在雙河洞洞系一上層支洞考察時,新發現一處熊貓化石遺跡。 綜合

原文鏈接:http://ehsb.hspress.net/shtml/hsb/20240807/1037831.shtml