5月21日,陜西西安臨潼,中國西北這座因世界八大奇跡之一——秦始皇陵兵馬俑而遠近聞名的古城,游客熙熙攘攘。

同在這座古城,中國科學院國家授時中心(以下簡稱“國家授時中心”)悄然藏身其中,我國的標準時間——“北京時間”正是在此產生。

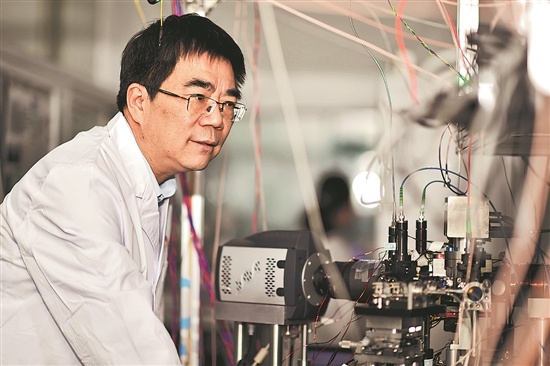

在國家授時中心小銫鐘實驗室,記者見到了國家授時中心主任、首席科學家張首剛。只見他身穿白大褂,腳戴藍色鞋套,正認真盯著示波器,觀察實時的銫原子躍遷信號,團隊研究人員在他的指導下,分工協作,調試著電子控制系統、物理系統和光學系統……

“授時系統是支撐經濟社會運行和國家安全的重大基礎設施,其服務能力體現著一個國家的綜合科技實力,為國家建設好自主、安全、可靠、先進的授時系統,是我們每一位授時人的責任和使命。”張首剛對記者說。

5月30日,在第8個“全國科技工作者日”到來之際,中國教科文衛體工會發布20名首屆“全國科創名匠”選樹宣傳名單,張首剛赫然在列。

和“時間”做朋友

在臨潼,地鐵線路會在華清池站折一個近90度的彎,向北駛向東三岔站。其中一個重要原因就是,為了避開東側約兩公里的國家授時中心,防止干擾在此產生的“北京時間”。

張首剛和“時間”做朋友的故事,便是在這里開花、結果。

1986年,張首剛考入西北大學理論物理專業。畢業后在中國科學院陜西天文臺(國家授時中心前身)攻讀碩士學位,師從劉海峰研究員。那時,他聽到劉老師為研制基準型激光抽運大銫鐘,舉家搬遷到西北的故事,感動不已。當時的他不會想到,若干年后,他們的人生軌跡竟有了重合的部分。

1997年,張首剛來到巴黎天文臺時間頻率基準實驗室進修,深切感受到國內時間頻率技術與國外的明顯差距。1998年,他開始在巴黎第六大學攻讀量子物理專業博士學位,2003年,他被巴黎天文臺聘為助理工程師。

在國際一流時間頻率實驗室學習工作的近7年間,張首剛獨立完成了世界第一臺銫原子噴泉鐘—法國時間頻率基準的改造,至今,其主要性能仍居世界領先地位。

“你已經做出了世界上最好的噴泉鐘,應該繼續深入研究冷原子物理及其應用問題,為什么要回國再去做噴泉鐘呢?”博士畢業前,張首剛的導師得知他的回國打算后,出于對他學術發展的關心,驚訝地問。

當時,冷原子研究屬于國際前沿和熱門領域,而且英國、法國、美國等國的一些實驗室已經向他拋出橄欖枝。但深知銫原子噴泉鐘對于一個國家時間系統有著基礎性作用的張首剛,一心想在原子鐘領域實現“中國突破”。

2005年,張首剛回到祖國。隨后他離開北京的家人,獨自來到位于陜西臨潼的國家授時中心工作。

守護“北京時間”

國家授時中心是我國唯一專門、全面從事時間頻率研究的科研機構,負責“北京時間”的產生和發播。在國家授時中心地下一層,放置著“北京時間”產生的核心設備——原子鐘組和世界時測量系統。

在國家授時中心,張首剛的主要工作是“守時”“授時”和“用時”。“通俗來講,就是想方設法產生更準確的時間,將它們利用各種手段傳播出去,在不同應用場景下使用好不同量級精度的時間。”張首剛向記者解釋說。

“例如‘守時’,作為能夠產生時間信號并有計數裝置的原子頻率標準,原子鐘是時間精密測量的關鍵核心。這不僅是事關一個國家時間頻率科學先進與否的戰略資源,更是國家主權的彰顯。”國家授時中心副研究員陳江進一步補充道。讀博期間,他一直師從張首剛。

2005年,當張首剛從世界一流的實驗室來到國家授時中心,這里冷原子鐘研制的基礎幾乎為零。“當時,用于守時的小銫鐘完全依賴進口,更沒有基準型銫原子噴泉鐘,整個陜西沒有一個人從事與冷原子相關的研究。”張首剛回憶說。

就這樣,張首剛從一個人、一間地下室、一把螺絲刀干起,搭建平臺、招募人才。在他帶領下,這支團隊研制出9種不同應用類型的新型原子鐘,建成世界時自主測量服務系統,實現了國家標準時間產生的自主可控。

1納秒是十億分之一秒,張首剛帶領團隊將我國標準時間與國際標準時間的偏差從10納秒減小至1.5納秒,還構建了我國“新一代時間頻率系統”……近年來,張首剛和團隊在時間頻率研究領域取得巨大突破,多項工作填補國內空白,獲得中國專利金獎和4項省部級科技一等獎。

做精神富足的科研人

在西安地鐵航天新城等站點,豎立著“陜西最美科技工作者”的宣傳海報,關于張首剛的介紹,寫著兩行大字:“于空白處落筆,雕刻精準‘北京時間’;在寂寞中前行,鑄就授時國之重器”。

作為一名終日與“時間”為伴的科技工作者,張首剛最深刻的感受就是:時間流逝得太快,工作任務越緊,時間越不夠用。

多年來,張首剛每晚只休息四五個小時,第二天仍能保持精力充沛。在國家授時中心黨辦主任白浩然看來,張首剛有自己的秘訣:“他內心充實、富足,睡眠質量特別好,可以利用去機場、車站的路上等碎片時間休息,保持良好的精氣神。”

由于工作需要經常出差,張首剛總會將機票時間選在清早或者深夜,“這樣一天的整段時間就被空出來,可以集中精力專注工作”。

“不會調節生活的人肯定干不好工作。”這是張首剛對團隊成員說得最多的話。科研工作無比忙碌,他希望大家都能成為精神世界富足的人。陜西人喜歡吃面,張首剛閑暇時會自己做面,潑上辣子,再來瓣蒜,作為對自己的獎賞;過年時,團隊成員的孩子總會收到“張爺爺”的壓歲紅包……

有時,有的團隊成員連續幾天跟一個難題死磕,仍沒進展,他便強制成員放假休息。“科研工作也需要放松下來,思維轉個彎,靈感的源泉便開始奔涌。”這是張首剛總結的規律。

眼下,張首剛正帶領團隊,致力于為我國建立世界上獨一無二,涵蓋空天地的立體交叉授時系統,“全力將最準確的‘北京時間’送到北京”。

當年留法歸國時,張首剛帶了4瓶香檳酒,原準備等到某次重大突破后,在慶功宴上喝。19年過去了,盡管重大突破一件接著一件,但慶功酒始終沒有啟封。

“授時人心中永遠都有一面閃亮的表盤,對準確度和穩定度性能的追求是無止境的,表盤每轉到一個終點,就意味著要開啟一個嶄新的歷程。”張首剛說。

原文鏈接:https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=8374095564286195552&item_id=8374095564286195552&study_style_id=feeds_default&t=1721268234237&showmenu=false&ref_read_id=8da6968d-81bf-4c52-9248-3b5e7c018745_1721644531643&pid=&ptype=-1&source=share&share_to=wx_single