題記:從長安到天山,自中原到中亞,數(shù)千年的苦苦追尋,終于,來自東天山的風(fēng)帶來了月氏國的蹤跡,是曾經(jīng)策馬揚鞭的瀟灑,也是曾背井離鄉(xiāng)的遺憾。

絲綢之路見證了東西方文明的交融與碰撞。如今,西北大學(xué)中亞考古隊追隨前輩們的足跡,踏上這條古老的道路,找尋大月氏的足跡,探尋絲綢之路上的故事……

近日,絲綢之路考古館在西北大學(xué)開館。它位于西北大學(xué)博物館二層,總面積近600平方米,主要包括“囑托·不忘初心”“開啟·大學(xué)擔(dān)當(dāng)”等六個部分,以“國家戰(zhàn)略、學(xué)者擔(dān)當(dāng)、高校作為”為主線,通過圖文、實物、視頻和場景復(fù)原等多樣化手段,全面展示了西北大學(xué)絲綢之路考古工作的豐碩成果,以及在國際舞臺上中國考古學(xué)者的作為和擔(dān)當(dāng)。

壯舉,開啟絲路考古之門

回溯西北大學(xué)與絲綢之路考古的淵源,還要從黃文弼和王子云說起……

黃文弼是西北大學(xué)考古學(xué)科的重要奠基人,在中國絲綢之路考古、邊疆人才培養(yǎng)方面作出了巨大貢獻。

1938年,黃文弼加入西北聯(lián)合大學(xué)歷史系考古委員會,為了從張騫開拓西域的“鑿空”精神上汲取力量,黃文弼帶領(lǐng)學(xué)生參加對城固博望侯張騫墓的調(diào)查、發(fā)掘、修繕與祭掃,其中出土的“博望侯封泥”成為絲綢之路申遺的重要實物資料。在1927——1958的30年時間里,前后四次赴新疆考古考察,以總行程38000余千米的考古壯舉,被譽為“西北考古第一人” 。

黃文弼四次赴疆線路圖

1943年,他第三次奔赴西北,這次考察也是他第一次代表西北大學(xué)走入新疆,并首次遠至西方學(xué)者未曾涉足的北疆草原地區(qū)進行考察,保護了大批珍貴文物古跡,維護了國家主權(quán)和民族尊嚴,為邊疆考古工作打下了基礎(chǔ)。除此之外,他還將考古、歷史、地理、宗教等學(xué)科相結(jié)合,開創(chuàng)了考古學(xué)與多學(xué)科交叉研究的先河。

黃文弼教授專著

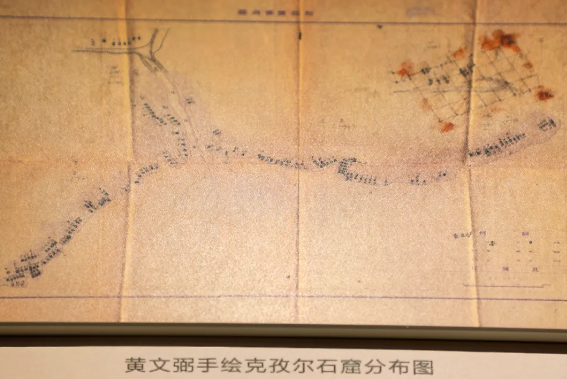

黃文弼手繪克孜爾石窟分布圖

王子云,開啟了絲綢之路藝術(shù)考古的先河。

1940年,王子云受教育部委托,組建西北藝術(shù)文物考察團,這是中國派出的第一個以藝術(shù)文物為考察目標的專業(yè)團體,以佛窟、陵墓雕塑壁畫遺存為重點的考察,其主要目標正是集中國古代雕塑壁畫大成的敦煌,他們赴陜、甘、青等絲路沿線,挖掘搶救了大量民族藝術(shù)文物。

考古隊臨摹敦煌莫高窟36洞樂女圖

1945年,考察團并入國立西北大學(xué),王子云受聘歷史系教授兼西北文物研究室主任,他開啟了絲綢之路藝術(shù)考古的先河,此外王子云收集的文物奠定了西北大學(xué)博物館歷史展廳里陳列展覽的基石。著名作家賈平凹曾在文章中寫道:“翻閱他的考察日記,便知道在那么個戰(zhàn)亂年代,他率領(lǐng)了一幫人在荒山之上,野廟之中,常常一天吃不到東西,喝不上水,與兵匪周旋,和豺狼搏斗。我見過他當(dāng)年的一張照片,衣衫破爛,發(fā)如蓬草,正立在架子上拓一塊石碑,霍去病墓前的石雕是他首先發(fā)現(xiàn)其巨大藝術(shù)價值……”

王子云手繪作品

2000多年前,張騫出使西域開辟了絲綢之路,使亞歐文明交流互鑒留下了一處處歷史的見證。2000多年后,人們在追逐歷史痕跡的步伐中,不斷還原昔日場景并賦予絲綢之路新的時代內(nèi)涵。在考古先輩們奠定的基礎(chǔ)之上,一代代人的接續(xù)奮斗,使得西北大學(xué)中亞考古隊在絲綢之路考古工作上取得了顯著的成績。

前行,追尋神秘的月氏國

古代月氏西遷中亞是絲綢之路歷史上的重大事件,為了尋找西遷前月氏文化的遺存,基于黃文弼先生的研究積累,于2000年開始,西北大學(xué)王建新教授帶領(lǐng)學(xué)術(shù)團隊從河西走廊到新疆東天山,進行持續(xù)性的考古調(diào)查、發(fā)掘和研究,并取得了重要成果。自此,考古隊踏上了絲綢之路考古的征程。

月氏(yuè zhī),公元前3世紀至公元1世紀的一個民族。早期以游牧為生,住在北亞,并經(jīng)常與匈奴發(fā)生沖突。后來被匈奴攻擊,一分為二,西遷至伊犁的被稱為“大月氏”,南遷至今日中國甘肅及青海一帶的被稱為“小月氏”。

以追尋月氏人的遺存為切入點,先找國內(nèi)、再找國外。前4年時間,他們在甘肅、新疆等絲綢之路沿線進行大范圍考古調(diào)查,為后續(xù)考古發(fā)掘和研究工作奠定了基礎(chǔ)。

自2005年到2015年的10年間,他們對東天山的石人子溝遺址進行詳細的考古調(diào)查和完整的發(fā)掘工作。2009年,西北大學(xué)考古隊追尋張騫的足跡,走出國門,將目光投向中亞地區(qū)。在東天山地區(qū)先后挖掘了有聚落遺址200多處,基本理清該地區(qū)長達了2000年的歷史狀況,揭示青銅時代至早期鐵器時代的聚落布局,構(gòu)建古代游牧聚落考古的理論和方法體系,為下一步在中亞地區(qū)繼續(xù)尋找月氏西遷路線提供方法、理論基礎(chǔ)和實物證據(jù)。

西北大學(xué)中亞考古隊成立于2011年,該考古隊以王建新教授為帶頭人,由8名西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院骨干教師、12名學(xué)生組成,吸收國內(nèi)外19家合作單位59名成員先后參與的考古隊。

2009-2013年,西北大學(xué)考古隊先后三次深入烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦考察遺存,這是中國考古學(xué)家首次組隊進入中亞開展考古工作,并取得系列進展:首次確認古代月氏和康居文化的主要分布范圍、文物遺存特征,并得到了國際學(xué)術(shù)界公認;啟動了百余年來英、法等國中亞考古成果編譯和整理出版工作,努力填補國內(nèi)相關(guān)研究空白;與中亞多國共同倡議成立“絲綢之路考古聯(lián)盟”,發(fā)表“國際絲綢之路考古與文化遺產(chǎn)保護西安共識”。

2017年,在蘇爾漢河州的拜松市,拉巴特遺址橫空出世。緊接著,在它的周邊10余處與它時代相同的遺址被發(fā)現(xiàn)。根據(jù)出土文物和墓葬形制判定,這些遺址的分布范圍就是西遷中亞的月氏人的活動范圍。這成為西北大學(xué)中亞考古的重要轉(zhuǎn)折點。

2019年2月22日,“中烏聯(lián)合考古成果展——月氏與康居的考古發(fā)現(xiàn)”在烏茲別克斯坦國家歷史博物館開展,相關(guān)考古工作的重要突破和進展,獲得學(xué)術(shù)界公認,在絲路沿線各國產(chǎn)生重大學(xué)術(shù)影響。

西北大學(xué)與多所國外高校簽訂協(xié)議

通過月氏國的發(fā)現(xiàn),西北大學(xué)中亞考古隊在絲綢之路沿線大放異彩,將獨具特色的“三位一體”工作模式、運用國內(nèi)大遺址考古的工作理念與方法,以及多國家、多單位、多學(xué)科協(xié)同攻關(guān)的合作機制,系統(tǒng)運用到中亞考古工作中,為中亞地區(qū)考古和文化遺產(chǎn)保護提供了發(fā)掘方案,取得了引人矚目的成果。

在長期的考古實踐中,中國考古學(xué)逐漸形成了獨有的“中國方案”和“東方智慧”,將“文物外交”轉(zhuǎn)換為“考古外交”,使中國人的形象在國際舞臺上更加具體。

中亞考古隊隊員與當(dāng)?shù)匦『⒒?strong>紐帶,古今文化交流融合

在本次展覽中,有這樣幾張照片令人動容。

四國聯(lián)合考察學(xué)術(shù)交流活動合影留念(王建新 二排右七)

據(jù)王建新教授介紹,站在他旁邊的這兩位頭發(fā)花白的學(xué)者曾經(jīng)是同一位老師的學(xué)生,關(guān)系非常要好。1991年之后,他們分別加入了烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦兩個國家,近30年再無聯(lián)系。2023年9月,因西北大學(xué)發(fā)起的費爾干納盆地考古四國聯(lián)合考察學(xué)術(shù)交流活動,在烏茲別克斯坦費爾干納再次相遇……

還有一個人,他是博士生比龍,來自烏茲別克斯坦。他作為最早一批加入西北大學(xué)中亞考古隊的烏茲別克斯坦籍留學(xué)生,不僅是考古隊的得力干將,而且是保障大家在當(dāng)?shù)厣畹暮脦褪帧C看慰脊抨牭竭_駐地之前,比龍總是提前準備好各種保障準備。遺址所在的拜松市物資條件有限,考古隊的飲食較為單一。他一有機會就采買食材,為大家準備地道的費爾干納拉條子。中方隊員也非常高興,休息時也邀請他一起包餃子。

比龍

在導(dǎo)師王建新的悉心指導(dǎo)下,他充分利用自己既會漢語、俄語、烏茲別克語,又懂考古專業(yè)知識的優(yōu)勢,既當(dāng)翻譯又承擔(dān)具體考古工作,常年奮戰(zhàn)在中亞考古野外現(xiàn)場,高效、快速地進行著考古發(fā)掘與研究,并通過自己的辛勤努力,與考古隊的師生們一起取得世界矚目的成績。

中亞考古隊隊員與當(dāng)?shù)孛癖娨黄鸢溩?br>

比龍先后參加薩扎干、拉巴特等遺址的發(fā)掘工作。2020年從西北大學(xué)碩士畢業(yè)后,他入職烏茲別克斯坦費爾干納國立大學(xué),把在中國高校、中國老師那里學(xué)來的知識傳授給烏茲別克斯坦的學(xué)生。他經(jīng)常對學(xué)生們說:“我的學(xué)習(xí)成長經(jīng)歷就是中烏兩國友好交往的見證。

中亞各國友人贈送的紀念性禮物

這是一張來自新疆的照片。

2017年7月18日,西北大學(xué)考古隊在新疆巴里坤駐地旁的民房突發(fā)大火。在消防車趕到前的40分鐘里,20多位平均年齡不足25歲的隊員們與當(dāng)?shù)毓_克族居民齊心協(xié)力,奮力滅火。

考古隊員們這種舍己為人、見義勇為的高貴品質(zhì),受到了當(dāng)?shù)孛癖姷钠毡橘潛P。

想要做好考古工作需要有強大的耐心和毅力。在發(fā)掘每一個遺址的過程中都要沉下心來,沉到那個地方去生活和工作一段時間,只有這樣才能真正地了解這個地方。

不論是加入中亞考古隊的“國際友人”比龍,還是久別重逢的考古學(xué)者,亦或是考古隊所在駐地的鄰居……絲綢之路上的考古就像一個紐帶,將國內(nèi)外的友人緊緊聯(lián)系在一起。

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/CotyFeFXICWp9jFWwTRNBw