攻關求索���,革故鼎新�,2023第二季度西北大學的科研工作者們深耕于自己的領域取得了一系列高水平研究成果。

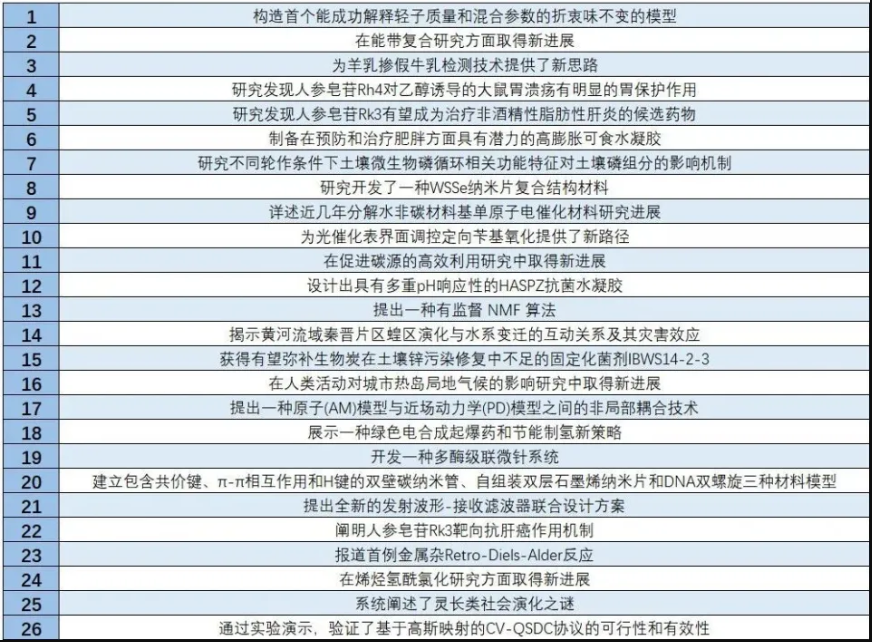

1�、黎才昌教授團隊構造了首個能成功解釋輕子質量和混合參數的折衷味不變的模型

成果簡介:

費米子(輕子和夸克)質量和味混合的起源一直是粒子物理學家研究的前沿問題之一。分立味對稱性和模對稱性被認為是有希望解決該問題的方法����。但只考慮二者之一時都存在輸入參數過多導致預言能力不足的缺點。折衷味群不變的方案同時糅合了二者的優點而最大程度地避免了它們的不足���。研究團隊從自下而上的模型構造視角完善了折衷味群不變的理論。系統分析了折衷味群?(27) ? T' 不變模型最一般的超勢和凱勒勢�?�;谠撜壑晕度海瑯嬙炝耸讉€能成功解釋輕子質量和混合參數的折衷味不變的模型�?���?紤]了CP對稱性后��,模型保留了著名的 μ ? τ反射對稱性���,模型中給出了輕子混合的CP破壞相位和中微子絕對質量的預言�����,相關結果可為將來實驗上的測量提供參考�。

論文:

Neutrino mass and mixing models with eclectic flavor

symmetry ?(27) ? T';Journal of High Energy Physics

鏈接:

https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP05(2023)144#additional-information

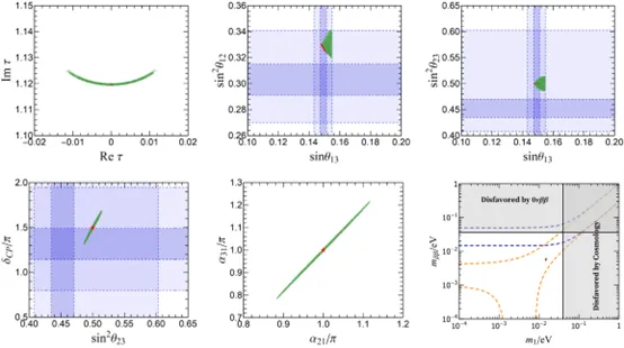

2、李思教授團隊在能帶復合研究方面取得新進展

成果簡介:

在能帶結構中���,晶體對稱性可能將多條能帶連接在一起形成能帶復合。一個自然而重要的問題是:一個能帶復合包含的能帶數是否有上界��?針對該問題���,研究團隊證明對于某些空間群���,能帶復合沒有上界��,即無限多條能帶可以相互糾纏在一起�,形成一個在保持對稱性的微擾下穩定的連接模式�。研究人員通過歸納構造過程證明了這一點。通過此過程,一個給定的能帶復合總是可以通過將一個基本構建塊粘合上去,使其擴展成一個更大的能帶復合�。同時�����,團隊還證明了存在任意大的包含4n條能帶的手風琴式能帶結構��。

論文:

Upper bound of a band complex;Physical Review B

鏈接:

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.235145

3����、王仲孚教授���、路宇副教授團隊為羊乳摻假牛乳檢測技術提供了新思路

成果簡介:

針對羊乳摻假牛乳的檢測是羊乳制品質量控制的關鍵環節�。目前以寡糖為基質對羊乳中牛乳摻假現象的研究還未見報道���。本研究首先通過反相高效液相色譜技術發現定性定量比較了羊乳和牛乳寡糖中α3’-半乳糖基乳糖(α3’-GL)和N-乙酰己糖胺基乳糖的差異(NHL)�����,發現α3’-GL在羊乳中的含量約為牛乳的3倍,而NHL呈現相反趨勢�����。此外�����,針對不同添加比例的牛乳和羊乳混合物中α3’-GL和NHL的含量建立了線性關系�,最低檢測限為2%��;最后��,通過對8種市售山羊乳制品中摻雜物的分析,驗證了該方法的有效性。該結果為羊乳特征性寡糖的應用與開發奠定了基礎,為進一步發展羊乳摻假牛乳的檢測技術提供了新思路����。

論文:

A novel method for adulterated identification of Saneen goat milk based on free oligosaccharides α3'-galactosyllactose and N-acetylhexaminyllactose as marker molecules��;Journal of Agricultural and Food Chemistry

鏈接:

https://doi.org/10.1021/acs.jafc.2c08649

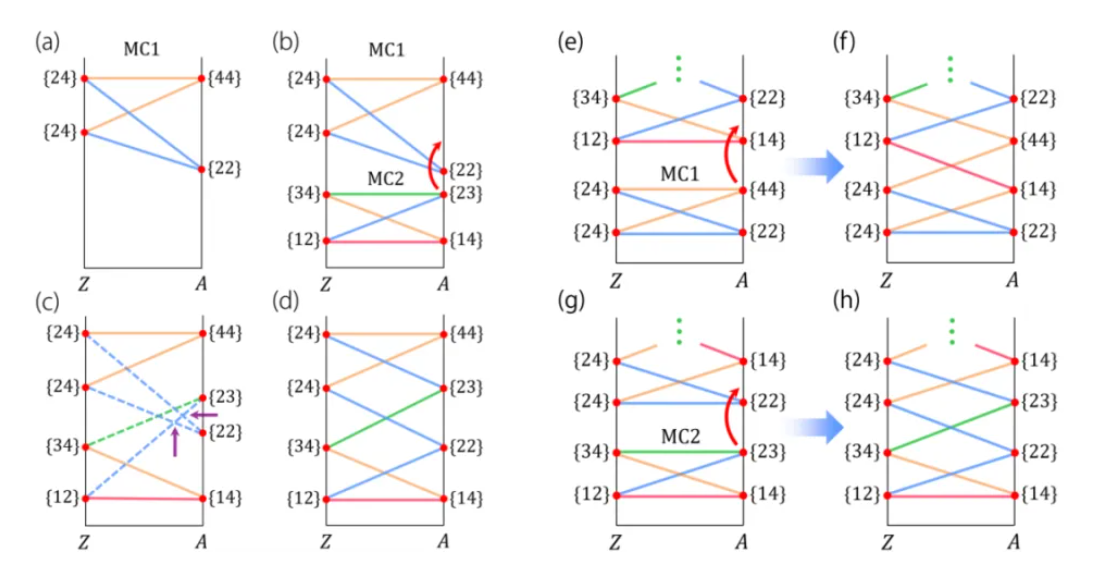

4、范代娣教授團隊研究發現人參皂苷Rh4對乙醇誘導的大鼠胃潰瘍有明顯的胃保護作用

成果簡介:

人參皂苷Rh4是一種從三七中提取的生物活性成分,表現出多種藥理活性�����,然而�,人參皂苷Rh4的胃保護作用仍然未知。研究發現,人參皂苷Rh4在乙醇誘導的胃大鼠潰瘍模型中的預處理減少了大鼠胃損傷面積和胃組織中粘膜病變的百分比����,降低了胃組織的氧化應激和炎癥反應�����,減少了凋亡細胞數量,介導了PGE2-Cox途徑,并通過阻斷促炎癥MAPK/NF-κB信號通路緩解了炎癥和氧化壓力。

論文:

Gastroprotective effect of ginsenoside Rh4 against ethanol-induced gastric mucosal injury by inhibiting MAPK/NF-κB signaling pathway; Food & Function

鏈接:

https://doi.org/10.1039/d2fo03693b

5����、范代娣教授、段志廣副教授團隊研究發現人參皂苷Rk3有望成為治療非酒精性脂肪性肝炎的候選藥物

成果簡介:

非酒精性脂肪性肝炎(NASH)已成為世界各地肝病的最重要原因�����,并容易進一步發展為肝硬化和肝細胞癌�,但目前并無獲批的用于特異性治療NASH的藥物。本研究通過將C57BL/6小鼠建立為NASH模型后���,用不同劑量的人參皂苷Rk3治療,探究了人參皂苷Rk3對NASH的保護作用及其作用機制����。結果顯示��,Rk3的給藥明顯改善了由高脂肪高膽固醇(HFHC)飲食聯合CCl4注射引起的小鼠肝臟炎癥、脂質沉積和纖維化���。此外,人參皂苷Rk3的治療明顯地改善了小鼠腸道菌群的紊亂程度及組成結構�,并調節了短鏈脂肪酸(SCFAs)的豐度�?����?傊?����,人參皂苷Rk3改善了肝臟非酒精性脂質炎癥�,并引發了腸道有益菌群的變化����,有助于揭示宿主與微生物的相互作用。

論文:

Ginsenoside Rk3 Regulates Nonalcoholic Steatohepatitis by Modulating of Intestinal Flora and the PI3K/AKT Signaling Pathway in C57BL/6 Mice;Journal of Agricultural and Food Chemistry

鏈接:

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.3c00789

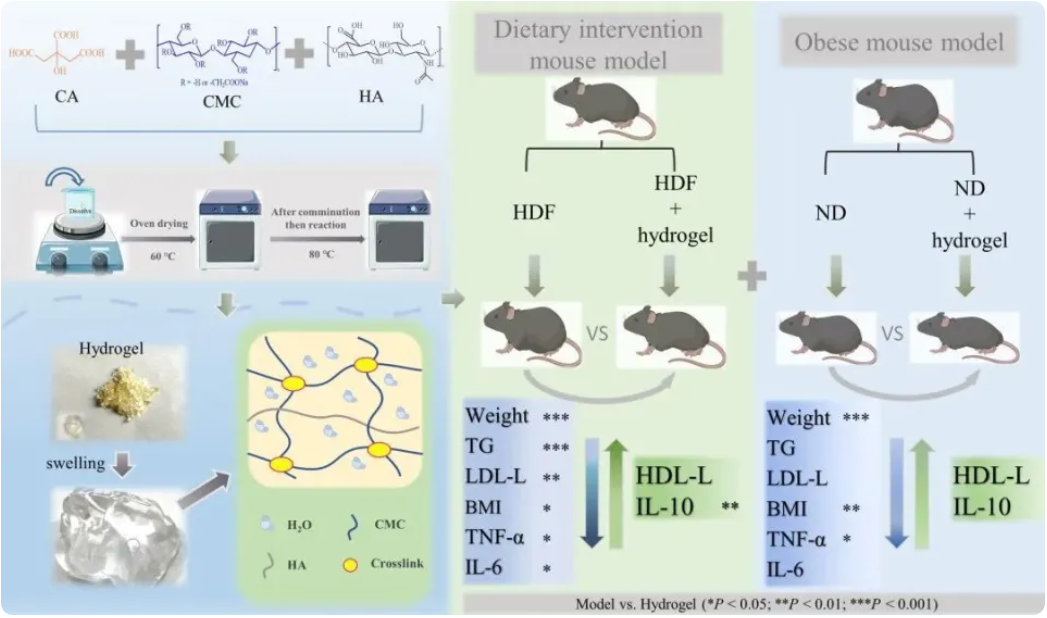

6、范代娣教授團隊制備了在預防和治療肥胖方面具有潛力的高膨脹可食水凝膠

成果簡介:

治療時間長、手術風險高���、藥物副作用大��,是影響肥胖治療的主要因素����。通過飲食干預預防或治療肥胖已成為一種新興的減肥方法�。本研究采用廉價、安全的食品級原料��,設計了兩種高膨脹水凝膠�。所制備的水凝膠具有高膨脹性、力學性能強���、不易降解等特點。小動物活體成像實驗表明���,水凝膠主要存在于消化系統中。在飲食干預動物模型中��,水凝膠有效地減緩了小鼠的體重增加�,降低了肝臟脂肪積累、脂質水平和炎癥反應����。在治療肥胖小鼠模型中�����,水凝膠減輕了肥胖小鼠的體重和肥胖相關癥狀。

論文:

Highly expandable edible hydrogels for the prevention and treatment of obesity through dietary intervention;Food Hydrocolloids

鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268005X23004927

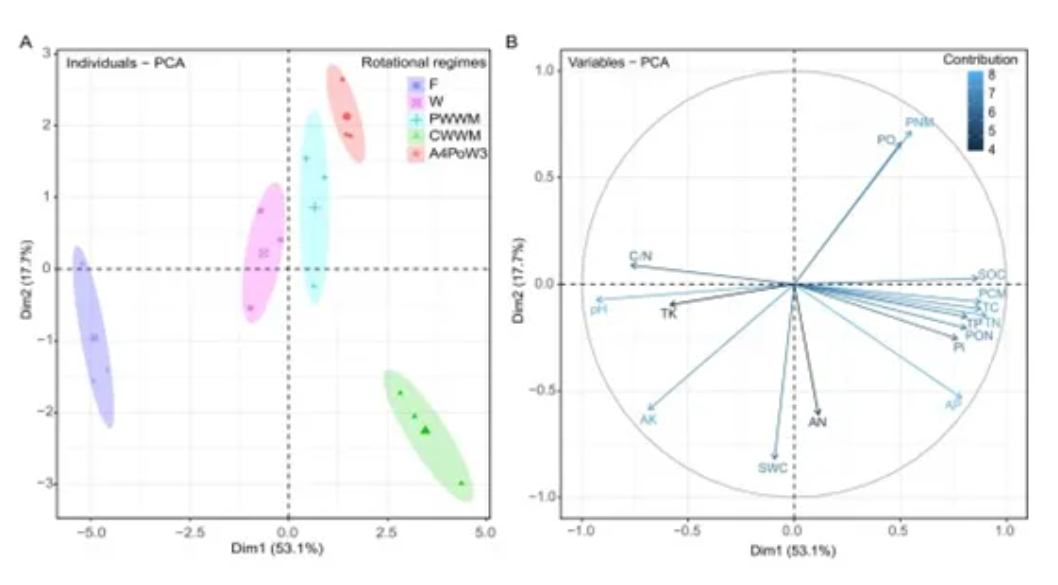

7�、王俊教授團隊研究了不同輪作條件下土壤微生物磷循環相關功能特征對土壤磷組分的影響機制

成果簡介:

作物輪作種植對保持土壤肥力�����,維持土壤健康和農業可持續發展具有重要意義,但不同輪作措施對土壤磷組分及相關土壤微生物磷循環功能基因的影響還沒有得到清楚的闡釋�����。本研究利用宏基因組測序技術對土壤磷循環相關功能基因的分布及其對土壤磷組分的影響進行全面探究����,發現土壤磷組分含量在含有玉米的輪作措施中較高��,土壤磷循環相關功能基因和微生物群落的結構在不同的輪作措施下具有顯著差異��。關鍵的磷循環功能基因phoD, ppx, pstB, ugpA在磷循環功能基因的互作網絡中被篩選出來,且在聚集在網絡中央位置。輪作措施的復雜度和磷的吸收及轉運過程對土壤磷組分有較大的影響�。

論文:

Linking soil phosphorus fractions to associated microbial functional profiles under crop rotation on the Loess Plateau of China����;Soil & Tillage Research

鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198723001769

8�����、王惠教授��、王貝貝副教授團隊研究開發了一種WSSe納米片復合結構材料

成果簡介:

課題組研究開發了一種三維交叉網絡碳骨架支撐的具有陰離子空位修飾的WSSe納米片復合結構材料,通過硫原子摻雜所產生的陰離子空位大大提高了該復合材料的電子電導率�����;同時利用三維交叉網絡碳骨架有效地緩解了充放電過程中鈉離子擴散動力學緩慢和體積膨脹現象����。該復合材料在鈉離子半電池、全電池、鈉基雙離子電池中均表現出優異的儲鈉性能��。

論文:

Anion-Vacancy Modified WSSe Nanosheets on 3D Cross-Networked Porous Carbon Skeleton for Non-Aqueous Sodium-Based Dual-Ion Storage;Small

鏈接:

https://doi.org/10.1002/smll.20220634

9���、劉恩周教授、孫濤老師等詳述了近幾年分解水非碳材料基單原子電催化材料研究進展

成果簡介:

電催化分解水產氫是一種效率高����、純度好的獲取氫能途徑����,其規?��;瘧檬馨嘿F催化材料的制約(商業催化劑為Pt/C)��。水分解涉及兩個反應,分別是陰極的析氫反應(Hydrogen Evolution Reaction, HER)和陽極的析氧反應(Oxygen Evolution Reaction, OER)。由于OER是一個4電子轉移的反應,其過電勢較高����,是分解水產氫全池的瓶頸反應��。因此,開發高效HER和OER非貴金屬催化材料對推進全解水產氫技術規模化應用具有重要意義。本論文詳述近幾年分解水非碳材料基單原子電催化材料研究進展,對其合成制備、結構表征����、催化位點等方面進行了全面的總結和歸納����。

論文:

SACs on Non-Carbon Substrates: Can They Outperform for Water Splitting?;Advanced Functional Materials

鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202301526

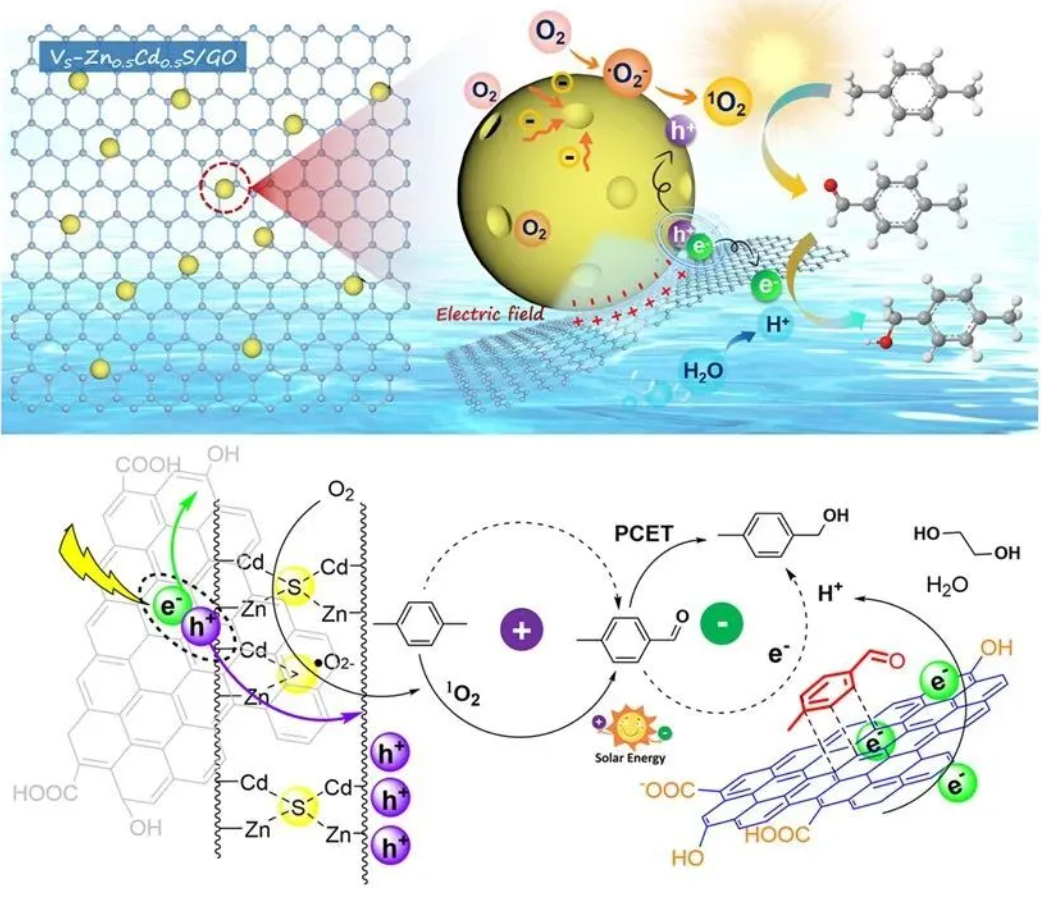

10���、李劍利教授團隊為光催化表界面調控定向芐基氧化提供了新路徑

成果簡介:

研究提出了表面缺陷與界面異質結調控催化劑0D/2D Zn0.5Cd0.5S/GO表面局域電子濃度的新思路����,揭示了氧化石墨烯(GO)與苯環之間π-π相互作用機理����,以削弱空間限制促進界面電荷傳輸�,增強了VS-Zn0.5Cd0.5S/GO光催化活性�����。提出VS-Zn0.5Cd0.5S/GO復合催化體系單線態氧(1O2)和質子耦合電子轉移(PCET)的級聯一鍋兩步反應策略,以氧化和加氫將芐基轉化為醛基���,醛基轉化為苯甲醇,為光催化表界面調控定向芐基氧化提供了一種新路徑�,展示了光催化技術在有機合成領域的獨特優勢和應用潛力��。

論文:

Photocatalytic Cascade Reaction Driven by Directed Charge Transfer over VS-Zn0.5Cd0.5S /GO for Controllable Benzyl Oxidation;Advanced Science

鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202207250

11���、蔣海英副教授團隊在促進碳源的高效利用研究中取得新進展

成果簡介:

該工作中制備了Pd擔載的ZnTi-LDH-A200光催化劑,以水溶液中的O2作為氧化劑�����,在溫和環境條件下實現了甲烷的高效氧化�。其中,最優催化劑0.5Pd-ZnTi-LDH-A200的C1液體產物(甲醇和甲醛)的產率高達到4924.47 μmol·g-1·h-1��,選擇性接近100%��,比未擔載Pd的ZnTi-LDH-A200提高了20倍����。負載的Pd不僅作為甲烷和O2的吸附位點�,而且作為活性甲烷的空穴受體,促進光載流子的分離����。

論文:

Highly selective conversion of CH4 to high value-added C1 oxygenates over Pd loaded ZnTi-LDH��;Advanced Energy Materials

鏈接:

https://doi.org/10.1002/aenm.202301118

12、范代娣教授����、沈立新教授���、鄭曉燕副教授等人設計出了具有多重pH響應性的HASPZ抗菌水凝膠

成果簡介:

研究以ZIF-8為基礎構建具有pH響應的P-ZIF抗菌納米顆粒�,并將其負載在由海藻酸鈉(HA)和改性類人膠原蛋白組成的水凝膠中,設計出具有多重pH響應性的HASPZ抗菌水凝膠�。當傷口感染后處于弱酸環境,水凝膠網絡中硼酸酯鍵被打破�����,釋放P-ZIF進行第一階段殺菌解決輕度感染�;當傷口受細菌的嚴重攻擊時,P-ZIF中的PHMB被釋放進行深層殺菌�,解決傷口的嚴重感染��。HASPZ水凝膠中Zn2+、多糖和蛋白質具有促血管生成和傷口愈合作用�����,在治療燒傷方面表現出良好的療效��。

論文:

Antimicrobial hydrogel with multiple pH-responsiveness for infected burn wound healing;Nano Research

鏈接:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-023-5751-6

13���、冷成財教授團隊提出了一種有監督 NMF 算法

成果簡介:

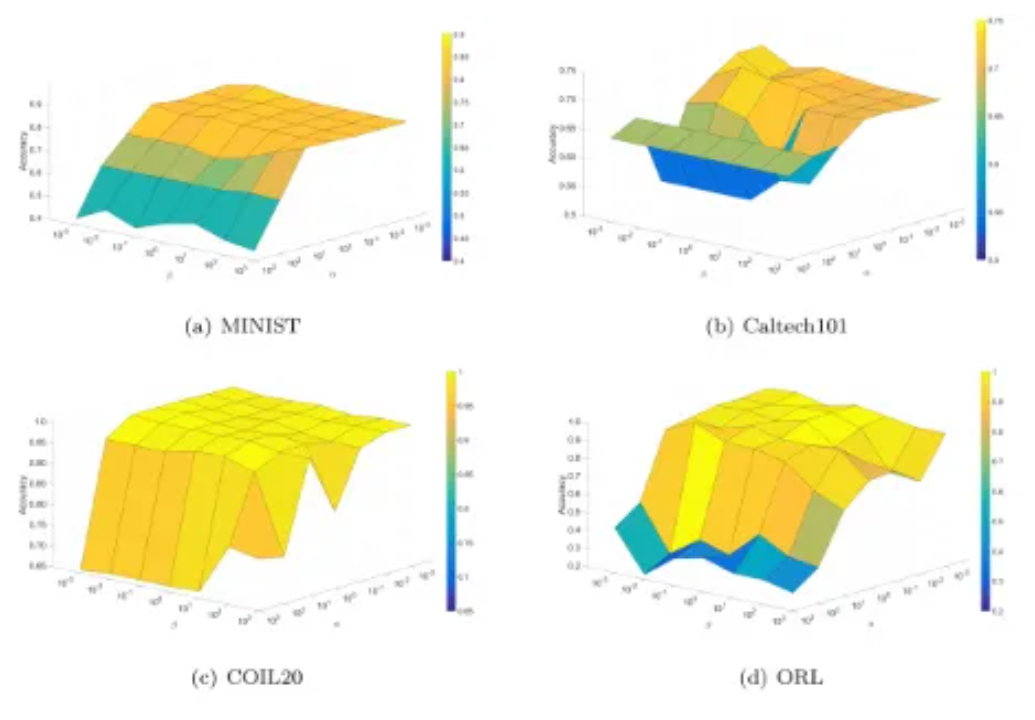

該研究提出一種有監督 NMF 算法�����,魯棒雙圖判別非負矩陣分解 (RDGDNMF)。方法通過引入雙圖正則化同時學習數據空間和特征空間的固有局部幾何結構��,使用效果更好的 ?2,1/2 范數提高模型的魯棒性����。根據 RDGDNMF 學習到的投影矩陣,將原始數據映射到低維空間�����,使用 K 近鄰 (KNN) 對數據進行分類��。四個數據集上的實驗結果表明����,對映射到低維空間的數據���,采用多個不同分類器的結果都優于其他方法�����,KNN 效果最好。該算法收斂快且相對穩定�,尤其適合人臉數據集���。

論文:

Robust dual-graph discriminative NMF for Data classification;Knowledge-Based Systems

鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.110465

14���、李鋼教授團隊揭示了黃河流域秦晉片區蝗區演化與水系變遷的互動關系及其災害效應

成果簡介:

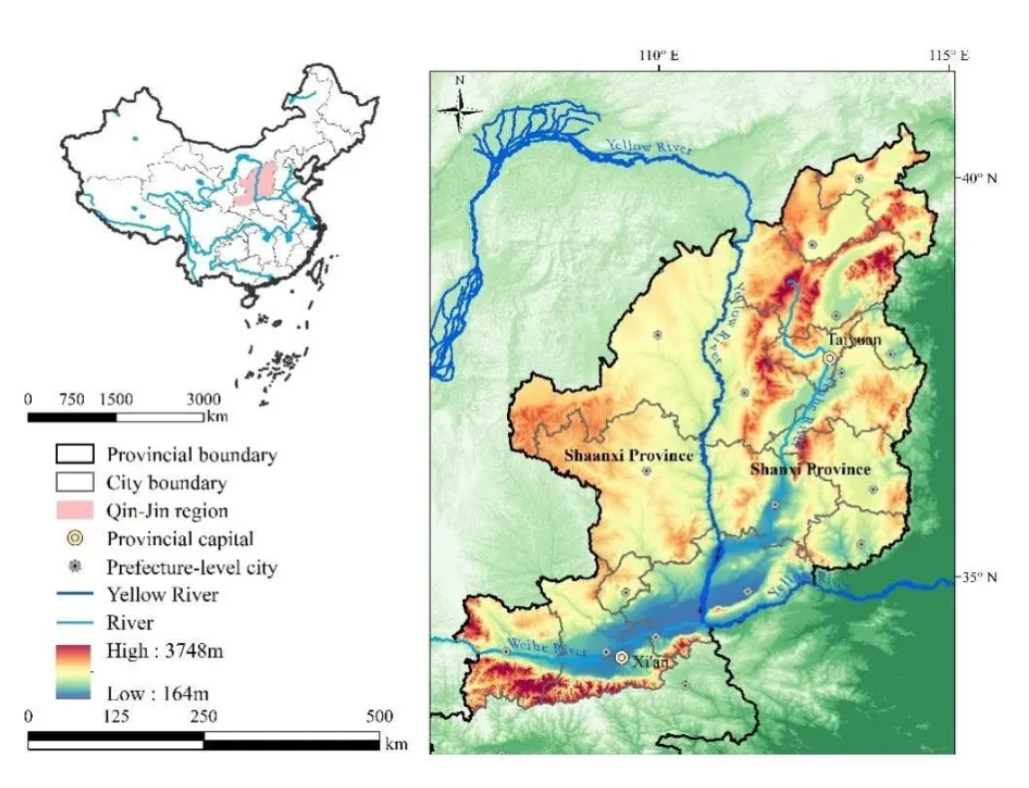

基于歷史蝗災記載�,重建蝗災指數序列����,探究黃河流域秦晉片區蝗區演化與水系變遷的關系及其災害效應,研究發現:蝗災發生集中在夏秋兩季,以中高等級為主��;年際變化呈現“一峰四丘”多發態勢��。在時間上��,蝗災與饑荒高度正相關,與旱災、河清中度正相關��;在空間上�,蝗災多發區與旱災、饑荒對應良好。秦晉片區以河泛蝗區類型為主,分布主要受地形因子以及河流變動影響����?���;贒PSIR模型揭示了蝗災的“水緣性”孕災機理與成災過程����,及其與中央-地方-民眾的互動機理���。

論文:

River system changes and locust breeding area evolution in the Qin-Jin region of the Yellow River Basin during the Ming and Qing dynasties and their disaster effects;Science of the Total Environment

鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163220

15、朱曉麗教授團隊獲得了有望彌補生物炭在土壤鋅污染修復中不足的固定化菌劑IBWS14-2-3

成果簡介:

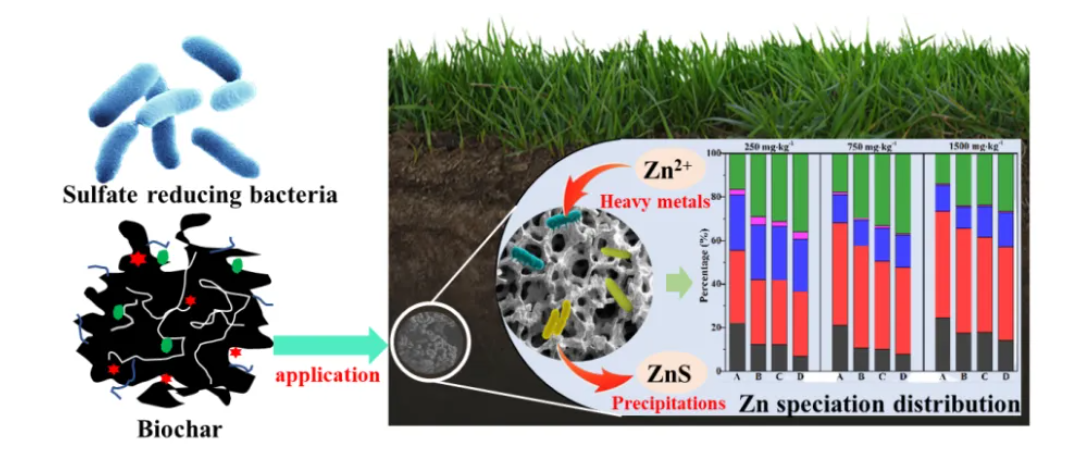

復雜環境下的低存活率難題一直限制著微生物技術在重金屬污染土壤修復領域從實驗室向場地應用的轉變。本研究以多孔生物炭為載體負載重金屬耐受菌株SRB14-2-3,獲得了固定化菌劑IBWS14-2-3用于土壤鋅污染的修復���。結果表明,與單獨使用生物炭或功能微生物相比,IBWS14-2-3表現出最高的重金屬鈍化性能�����,同時�,負載菌株成功地緩解了因大量施用生物炭可能對土壤造成的不利影響。此外,微生物為生物炭引入了新的重金屬鈍化機制����,有望彌補生物炭在長期修復中的不足��。

論文:

Immobilized sulfate reducing bacteria (SRB) enhanced passivation performance of biochar for Zn;Science of the Total Environment

鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164556

16、王旭紅教授團隊在人類活動對城市熱島局地氣候的影響研究中取得新進展

成果簡介:

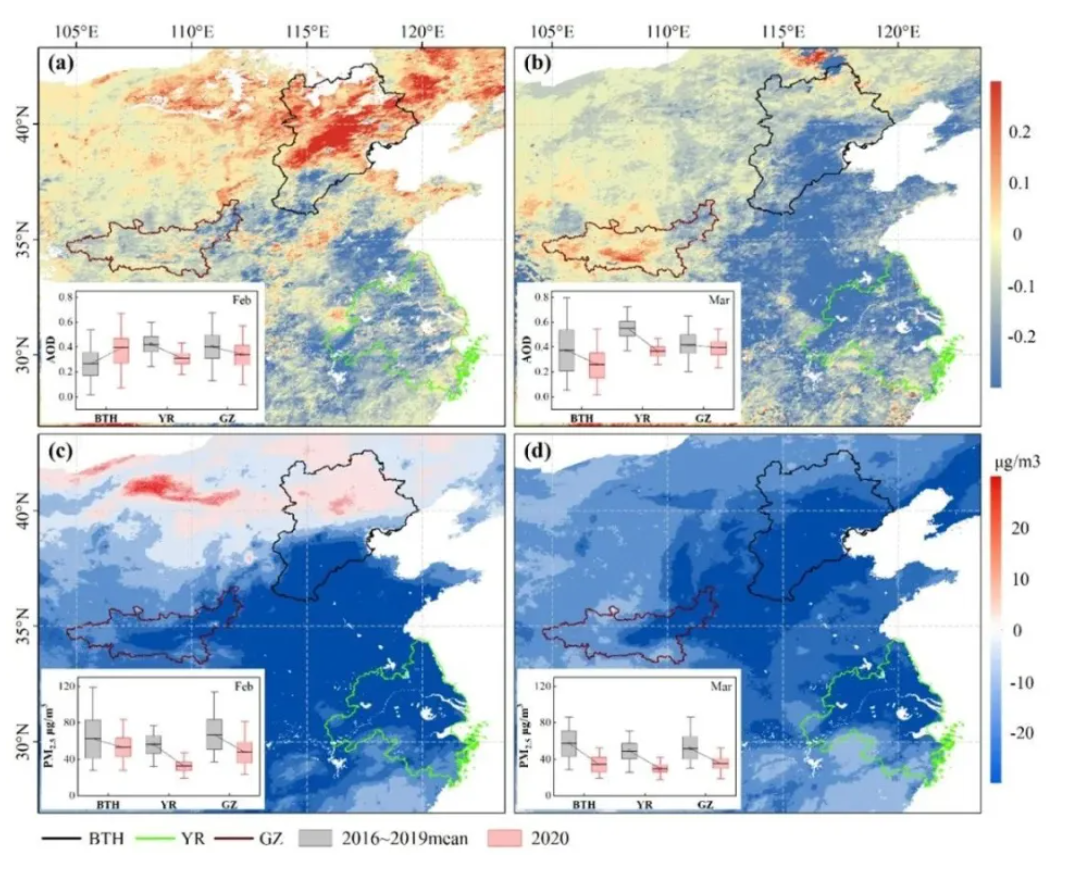

新冠肺炎疫情大規模的封城管控,為研究城市熱島局地氣候對人類活動變化響應提供了獨特的契機�。在最嚴格的Ⅰ級響應期間����,關中城市群�、京津冀和長三角3個城市群的大氣污染顯著下降,城市地表熱島強度顯著降低,并未因區域自然因素地帶性或經濟發展水平的不同而產生明顯差異���。城市熱島強度的負異常主要是由于人類活動和人為熱排放減少而導致的。如果忽略短期的氣象要素和氣候長期變化趨勢率,可能會錯估因COVID-19封控導致熱島強度的變化。

論文:

Changes in air pollution, land surface temperature, and urban heat islands during the COVID-19 lockdown in three Chinese urban agglomerations;Science of the Total Environment

鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164496

17���、張潔瓊老師等提出了一種原子(AM)模型與近場動力學(PD)模型之間的非局部耦合技術

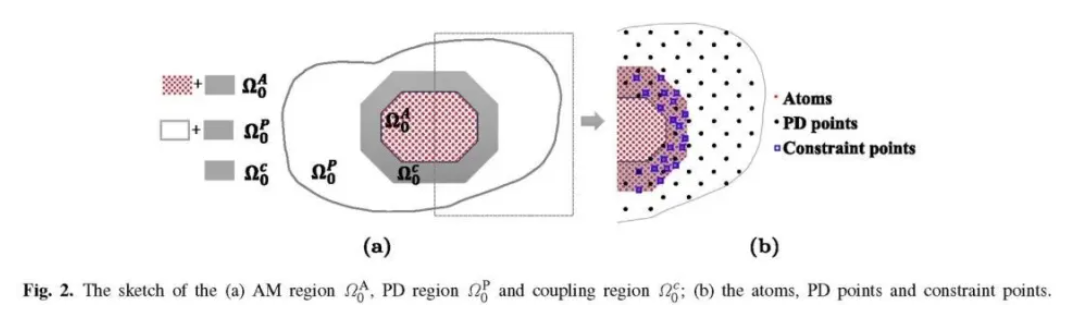

成果簡介:

文章提出了一種原子(AM)模型與近場動力學(PD)模型之間的非局部耦合技術。該技術引入互補權函數和約束條件��,并通過AM和PD區域之間的重疊區域傳輸物理信息如能量等��。進一步引入近場動力學微分算子重新定義耦合區約束條件��,使針對耦合區離散數據的插值和求導成為可能�����。此外�,還對PD等效微模量增加預處理條件�,以保證能量平衡。一維基準測試研究了PD模型中耦合長度��、權函數��、網格大小和水平以及約束條件等關鍵因素對耦合效果的影響�。通過二維和三維數值算例驗證了該耦合模型的適用性和有效性���。結果表明��,該AM - PD耦合模型充分利用了PD模型計算效率和AM模型精度的相互優勢����,將Arlequin框架的靈活擴展至全粒子耦合方法���。

論文:

Coupling of an atomistic model and bond-based peridynamic model using an extended Arlequin framework;Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.cma.2022.115663

18�、馬海霞教授團隊展示了一種綠色電合成起爆藥和節能制氫新策略

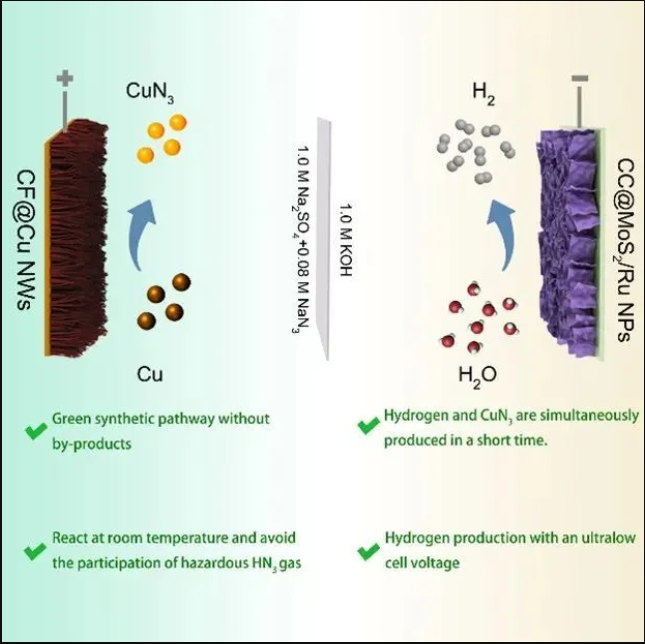

成果簡介:

傳統水電解無法規避氧析出反應(OER)高能壘、低反應速率的影響���,從而使得水電解制氫需要在較高的槽電壓(> 1.5 V)下完成。本工作首次利用Cu的較低氧化電位替換OER并與水電解制氫結合建立新的耦合體系���。在新體系下,陽極實現了電化學原位合成CuN3含能材料起爆藥���,相比于傳統合成法具有安全、高效���、綠色等優勢。陰極利用釕納米顆粒修飾的MoS2納米片作為復合催化劑���,在較低槽電壓(1.07 V�����, 10 mA cm-2)下實現了電解水制氫���,相比于傳統水電解制氫的槽電壓降低了430 mV��。新耦合體系的建立實現了低槽壓、低能耗、高效率制備氫氣的同時進行綠色、安全合成CuN3含能材料起爆藥�。

論文:

Green electrosynthesis of CuN3 energetic materials coupled with energy-saving hydrogen production reaction;Composite Part B: Engineering

鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2023.110723

19�����、范代娣教授團隊開發了一種多酶級聯微針系統

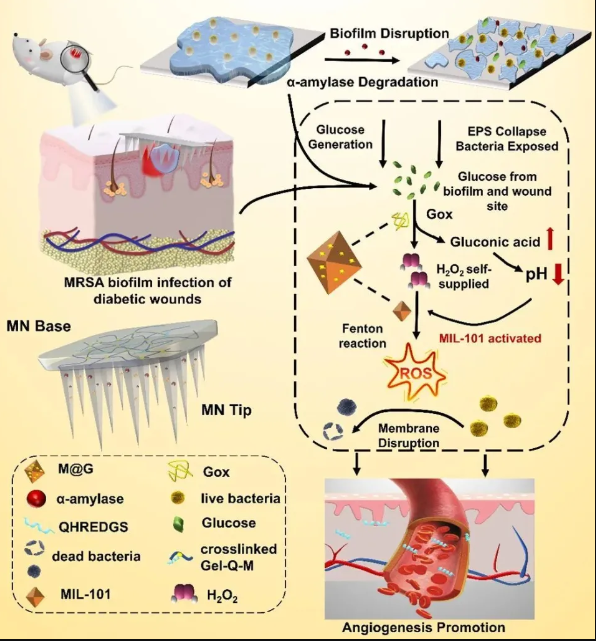

成果簡介:

生物膜的存在及高血糖水平是慢糖尿病傷口愈合的主要障礙���。團隊首次將酶促生物膜破壞與基于GOx的化學動力學治療(CDT)相結合�����,開發了一種多酶級聯微針系統。該系統通過依次破壞生物膜�����、消耗葡萄糖和自供H2O2以產生ROS來根除耐藥菌生物膜����,降低葡萄糖濃度,同時減少細菌感染和炎癥反應��?�?傊?���,所構建的MN平臺可以有效消除生物膜�,減少炎癥����,促進糖尿病傷口修復。

論文:

A multi-enzyme cascade microneedle reaction system for hierarchically MRSA biofilm elimination and diabetic wound healing;Chemical Engineering Journal

鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894723016649

20、馮宏劍教授團隊建立了包含共價鍵��、π-π相互作用和H鍵的雙壁碳納米管���、自組裝雙層石墨烯納米片和DNA雙螺旋三種材料模型

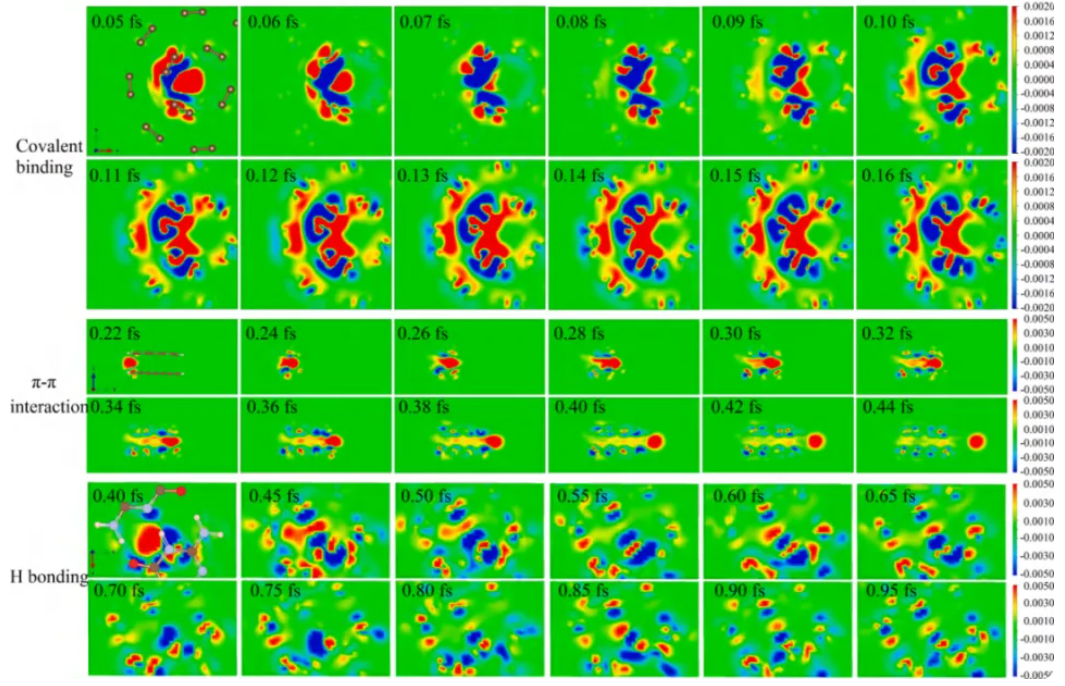

成果簡介:

離子束輻照下靶材的電離機制是擴展離子束技術應用的關鍵科學問題�����。研究團隊建立了包含共價鍵���、π-π相互作用和H鍵的雙壁碳納米管�、自組裝雙層石墨烯納米片和DNA雙螺旋三種材料模型�,并在TDDFT框架下跟蹤了阿秒尺度下非絕熱能量轉移、電子阻止本領、原子受力和電荷布局數的演化。已占據的共價鍵可以迅速傳導被激發電子����,分子層之間的π-π相互作用有效地阻斷了被激發電子的回流�,從而導致材料的局部電離�。氫鍵通過質子躍遷來引導少量的激發電子,最終使得DNA分子中由激發電子漲落機制引起的堿基對電離。

論文:

Effect of chemical bonding on ionization of nanoscale carbon and DNA upon proton irradiation����;Chem. Eng. J, 2023, 466,143002

鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894723017333

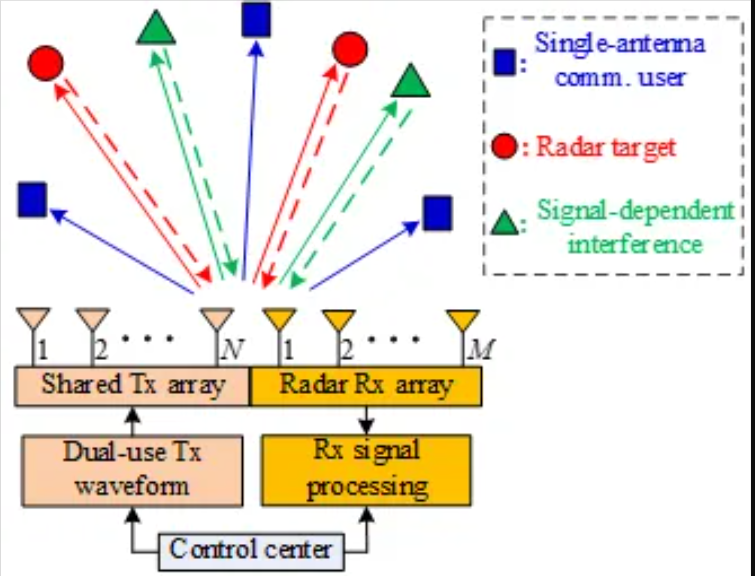

21����、文才副教授團隊提出了全新的發射波形-接收濾波器聯合設計方案

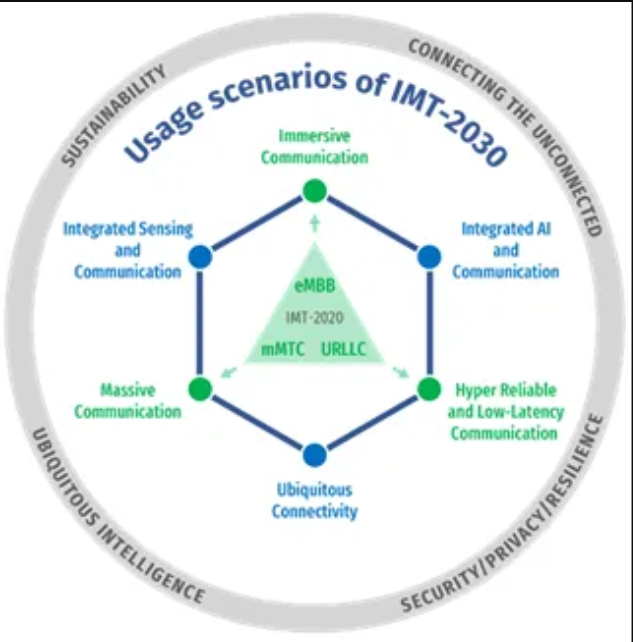

成果簡介:

通信感知一體化作為未來6G通信網絡關鍵技術之一���,能夠為用戶提供周圍環境的多維感知信息�。該技術將支持自動化��、安全駕駛����、數字孿生等創新應用���。一體化波形設計是通感一體化的核心內容�。文才副教授團隊針對MIMO雷達-通信一體化系統的發射波形設計問題,提出了全新的發射波形-接收濾波器聯合設計方案��,并在國際上首次提出局部凸近似精煉的連續凸近似算法并證明了其收斂性���。實驗結果表明所提預編碼方案的性能優于現有方案且計算量低�����。

Efficient Transceiver Design for MIMO Dual- Function Radar-Communication Systems;IEEE Transactions on Signal Processing

鏈接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/10124714

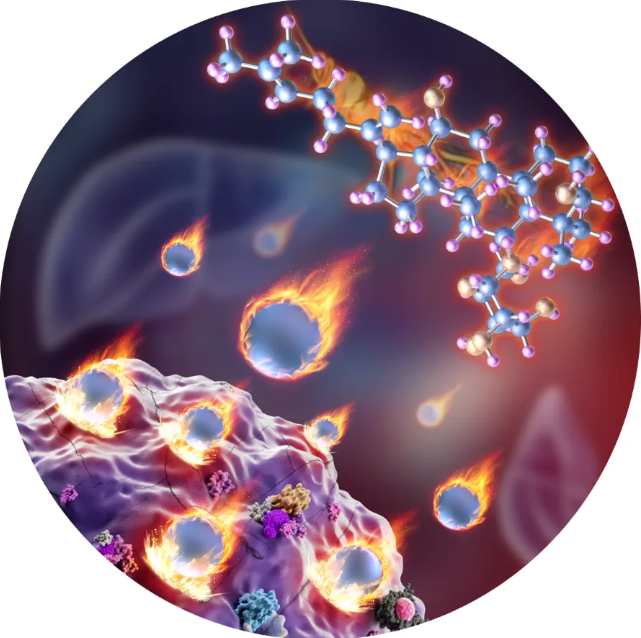

22�、范代娣教授團隊闡明了人參皂苷Rk3靶向抗肝癌作用機制

成果簡介:

首次報道了人參皂苷Rk3與直接靶點蛋白PI3K/AKT的結合及二者互作機制,闡明了人參皂苷Rk3靶向抗肝癌作用機制,研究將推動人參皂苷Rk3這個新發現的高效的靶向抗肝癌的藥物分子成藥進程。

論文:

Ginsenoside Rk3 is a novel PI3K/AKT-targeting therapeutics agent that regulates autophagy and apoptosis in hepatocellular carcinoma;Journal of Pharmaceutical Analysis

鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095177923000436

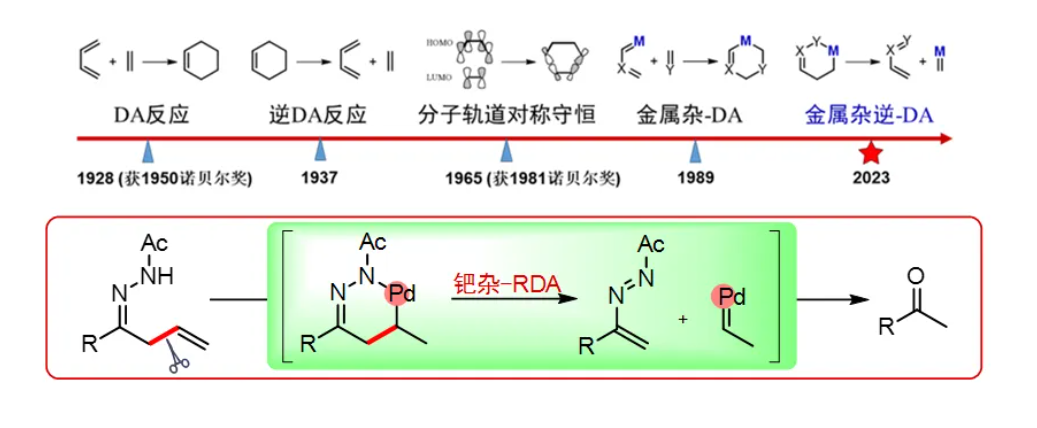

23�����、關正輝教授團隊報道了首例金屬雜Retro-Diels-Alder反應

成果簡介:

碳碳鍵的生成與裂解是有機合成化學的研究主題��,相對于碳碳鍵生成反應的廣泛研究�����,碳碳鍵的選擇性裂解是挑戰性的科學難題。相對于Diels-Alder(DA)的碳碳鍵生成反應,其逆反應(Retro-Diels-Alder)是碳碳鍵斷裂的重要手段�。關正輝教授研究團隊在對烯烴羰基化反應深入研究的基礎上�����,首次發展了鈀雜Retro-Diels-Alder反應�����,實現了羰基α位碳(烷基)-碳(烯基)σ鍵的高選擇性裂解��,從而為惰性碳碳鍵的裂解提供了全新的策略。

論文:

C(alkyl)-C(vinyl) bond cleavage enabled by Retro-Pallada-Diels-Alder reaction���;Nature Communications

鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-023-38067-7

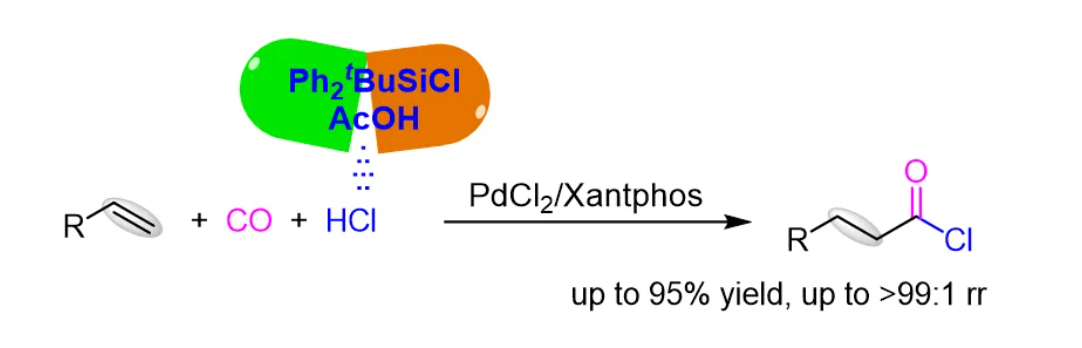

24、關正輝教授團隊在烯烴氫酰氯化研究方面取得新進展

成果簡介:

酰氯是有機合成中基礎和常用的親電試劑���,在醫藥農藥合成、高分子材料合成等領域具有廣泛的用途����。然而���,傳統酰氯合成受限于對應羧酸的獲得且須用強腐蝕性氯化試劑���;發展不依賴羧酸為原料的酰氯合成法�����,是合成化學家亟需解決的難題之一。團隊通過對烯烴羰基化反應深入研究���,發展了烯烴與一氧化碳和氯化氫的氫酰氯化反應,為酰氯的合成提供了全新的方法����;新型氯化氫緩釋膠囊的發明是該反應成功的關鍵�����。

論文:

Palladium-catalyzed regiodivergent hydrochlorocarbonylation of alkenes for formation of acid chlorides��;Nature communications

鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-023-38748-3

25��、齊曉光教授、李保國教授團隊系統闡述了靈長類社會演化之謎

成果簡介:

靈長類如何演化出多樣的社會?我校金絲猴研究團隊整合行為學�、生態學�、基因組學等多學科手段�,設計出“社會-生態-基因組”全新研究范式。通過化石、古環境及現生生態等大數據挖掘,發現歷史寒冷可能驅動社群聚集��。進一步地���,比較基因組學����,細胞功能實驗和行為學分析揭示寒冷效應引發催產素和多巴胺等腦、神經激素系統適應性遺傳變異����,間接增加個體友好行為及容忍度��,促進單家庭群向重層社會聚集,從而系統回答靈長類社會演化之謎。

論文:

Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates�;Science

鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl8621

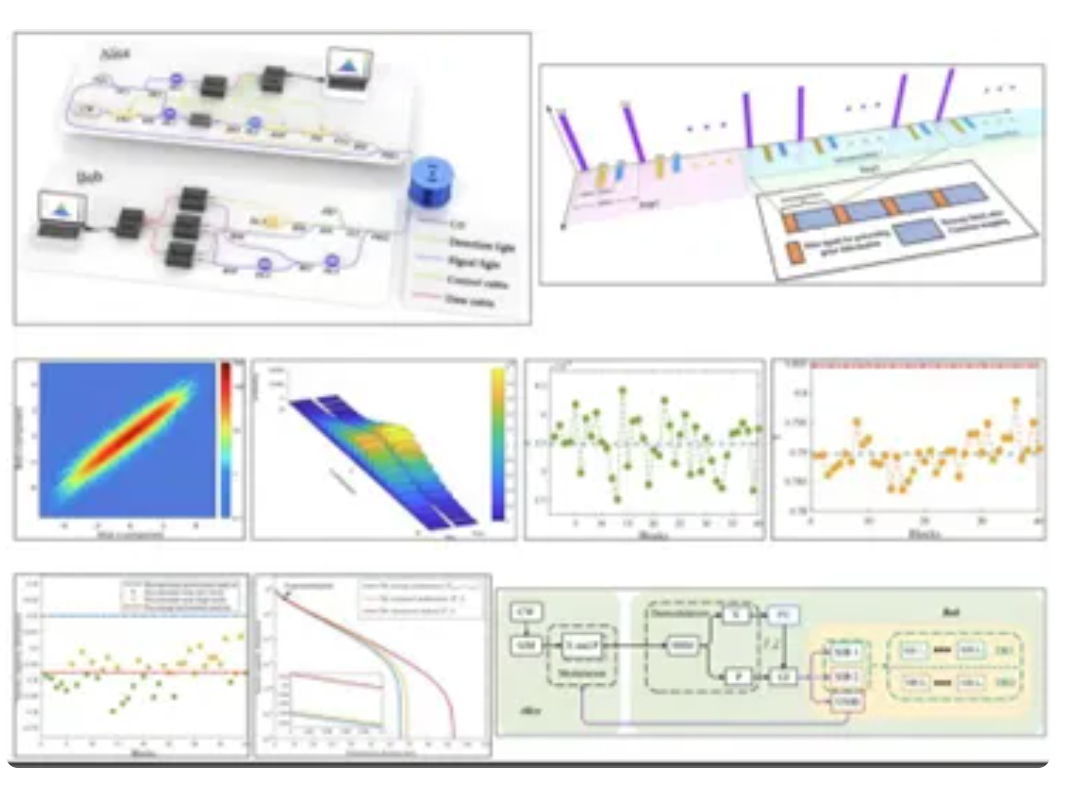

26���、曹正文教授��、柴庚老師等通過實驗演示��,驗證了基于高斯映射的CV-QSDC協議的可行性和有效性

成果簡介:

隨著信息理論和應用技術的進步,基于經典加密的通信系統受到量子計算和分布式計算的嚴重威脅��。量子直接通信(QSDC)將香農通信理論保證的噪聲信道下的可靠通信���,提升為更高層面的既有噪聲又有竊聽信道下的可靠和安全通信�����,將量子通信從竊聽感知發展為既竊聽感知又竊聽阻止。該研究報告了第一個連續變量(CV)-QSDC實驗演示,驗證了基于高斯映射的CV-QSDC協議的可行性和有效性,并基于參數估計提出量子信號的分類處理方案�����。實驗完成4×102量子信息塊的直接傳輸�,每個塊包含105個數據,5公里的傳輸距離下,系統過噪聲為0.0035 SNU,系統傳輸速率為4.08×105bps�����。

論文:

論文:

Realization of quantum secure direct communication with continuous-variable;Research

鏈接:

https://spj.science.org/doi/abs/10.34133/research.0193

原文鏈接:https://page.om.qq.com/page/O5bbP8GQP4ZNw85XdhIzOENA0?ADTAG=tgi.wx.share.message