20多年來,西北大學化工學院教授范代娣帶領團隊在人工基因合成膠原蛋白領域不斷探索,攻堅克難,并將科研成果成功推向市場,用一個個肉眼看不到的“重組類人膠原蛋白”,為數千萬人送去美麗和健康。今天,我們就和陜西臺記者劉潔、實習生蔣曉鳳一起走近這位剛剛榮獲2022年“最美科技工作者”榮譽稱號的女科技工作者。

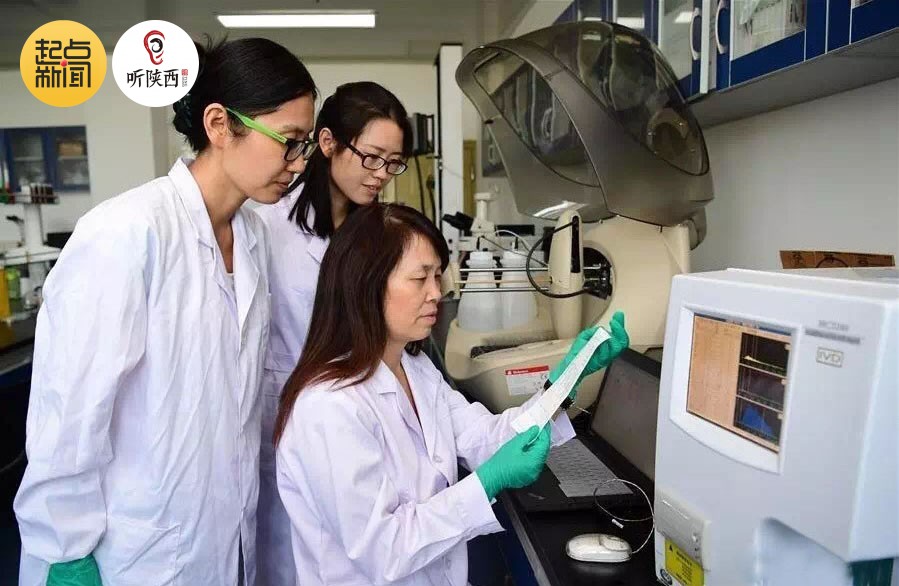

上午10點,在西北大學化工學院的辦公室里,兩位趁著暑假從外地回來的學生,專程來看望老師范代娣。她們之間的談話,不時被進來找范代娣簽字或是匯報實驗進度的學生打斷。隔壁實驗室里,還有學生實驗在等她現場指導。

這樣忙碌的節奏,范代娣早就習慣了。

1966年,范代娣出生在陜西省蒲城縣。做鄉村醫生的父親常常半夜出診的情景,給童年的范代娣留下了深刻的印象,為她以后樹立為人民生命健康服務的理想埋下了種子。

1984年,范代娣以優異的成績被西北大學無機化工專業錄取。1994年,獲得華東理工大學生物化工博士學位,成為中國生物化工專業的第一位博士。她先后放棄留在上海工作和出國深造的機會,回到母校西北大學,在40平方米的實驗室中,在人力、物力匱乏的艱苦環境下,開始了醫用大分子的探索和研究。

西北大學化工學院院長、教授范代娣:“我當時查了很多的資料,發現人膠原蛋白臨床用途非常廣,但由于倫理法律的限制不可獲取。所以我想通過合成生物技術突破上述難題,通過分子設計、構建不同功效的膠原分子來滿足臨床的需求,通過合成生物技術的突破,才一步一步地走向產業化。我帶領的團隊是國內第一個做重組膠原蛋白的,所以難度也可以想象。”

從1998年確定研究方向開始,范代娣踏上了充滿孤獨、挑戰與不斷發現驚喜的漫長求索之路。直到2000年,類人膠原蛋白研究才收獲第一個成功的實驗,并于2001年申報了我國第一個重組膠原蛋白領域的專利。

范代娣:“對待科研失敗這個事,我是一直看得很開的。失敗了就重頭來,肯定有我們沒想到的,肯定會沮喪和不開心,但不開心歸不開心,還得想辦法,再去找原因、優化方案和探索,總會有解決的方案。”

從一個人到十幾個人,到如今上百人的團隊,范代娣教授將整個心血都傾注進重組膠原蛋白的研發中。只要不出差,她每天都會準時出現在實驗室,了解每個研究人員的實驗進度和困難,指出關鍵問題,提出解決建議。

從本科到博士后的近18年里,西北大學化工學院教授段志廣一路跟隨范教授。他清楚記得,當時范代娣安排人參皂苷課題相關研究,在立項環節,他對此方向研究有顧慮,是范代娣給了他最強有力的支持和幫助。

段志廣:“范老師當即表示,這個研究非常有意義,也有應用前景,并告訴我一定要堅定信心,有任何困難都會堅定不移地支持我。對于我來說,在人生當中能遇到一個好的導師和科研團隊的帶頭人,是我人生當中最大的幸運。”

在辦公室的書柜里,放了大大小小幾十個獲獎證書、獎杯,這些是對范代娣取得成績的最好證明。而在她心中,為生物化工領域培養大批高技術人才,是她作為教師的第一要務。

在西北大學生物化工專業在讀博士張艷心里,范老師科研上嚴謹,生活中卻很平易近人。

張艷:“會跟你開個玩笑,講一些開會或者科研活動(中)好玩的事情。老師跑到實驗室問我們的師姐說:‘你們誰沒有男朋友啊?’感覺挺可愛的一個大家長。”

記者采訪中碰到的西北大學2019屆碩士畢業生張英,是專程從外地趕回來看望范代娣的。

她告訴記者:“因為范老師就帶著我們之前這個專業學得也挺好的,然后感覺也比較有前景,自己也在這方面就是有點追求,就想再回來再學一下。”

范代娣教授一直從事重組膠原蛋白及人參皂苷生物制造的基礎理論、關鍵技術、工程化、產品化多個層面的研究,尤其在重組膠原蛋白制造領域取得重要突破。2000年,全球首種“類人膠原蛋白”研發成功,填補了國內外無病毒隱患的低免疫原化的膠原蛋白的空白,這么多年的持續研究,研發了一系列用于不同功效的重組膠原蛋白品類。

范代娣:“開拓創新、持之以恒、把科研成果真正轉化落地、服務國計民生,真正讓科研成果走出實驗室,這是我自己做科研的一種理念吧。”

2013年,“類人膠原蛋白”相關研究成果榮獲國家技術發明獎二等獎;2016年,“類人膠原蛋白”相關產品榮獲“中國發明專利金獎”;2017年,范代娣榮獲我國首屆“創新爭先獎”;2020年,榮獲陜西省最高科學技術獎。

她創制了創傷止血、組織修復類低免疫化膠原蛋白及相關醫用產品,實現了0~1的突破,率先建成全球首套生產線、最大醫用膠原蛋白生產線。孵化出該領域第一個國際化上市企業,產品在國內2000多家公立醫院應用,受益患者千萬人次。

范代娣:“非常榮幸獲得全國最美科技工作者,我也非常感謝同行們對我的認可,這既是一個榮譽,也是一個壓力,是一個新的起點。我會沿著這兩大研究方向,繼續帶領團隊扎扎實實做科研。”

原文鏈接:https://qidian.sxtvs.com/timing/share/content/10443666