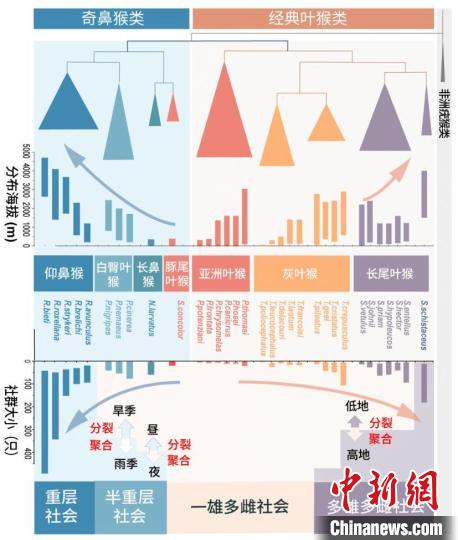

亞洲葉猴類各屬的系統發育關系、分布海拔與社會結構。

記者2日從西北大學獲悉,該校金絲猴研究團隊通過整合生態學、地質學、行為學、基因組學等多學科,解析了亞洲葉猴800萬年以來社會系統演化的過程、動力和遺傳基礎,首次系統性地揭示了靈長類社會演化之謎。

靈長類動物具有復雜而多樣的社會系統類型。靈長類社會系統類型不同,其“婚戀觀”和“交際圈”大小有著天壤之別。是什么塑造了這種差異,卻不清楚。傳統觀點認為,這是靈長類對不同環境的一種直接適應。如今,越來越多的線索表明,社會系統也許是一種受遺傳影響的“本能”,并且記錄在它們的基因組上。但是人們對靈長類社會系統的演化在基因組層面的機制卻所知甚少。

“亞洲葉猴是很好的一個模板,來研究社會系統演化。該類群物種豐富,包含7個屬55個物種,并且分布地域縱跨熱帶雨林到溫帶雪山地區。最重要的是,亞洲葉猴包含四種不同的社會系統。”西北大學生命科學學院教授齊曉光介紹,“通過對亞洲葉猴七個屬代表性物種的系統發育分析和祖先的社會系統重建,我們提出了亞洲葉猴‘兩步式’的聚合過程。”

亞洲葉猴類群的社會,從祖先的彼此單獨生活,各自防御領地的一夫多妻制單家庭的社會結構,第一次聚合形成有季節性或晝夜的分離—聚合特征的類重層社會,再在金絲猴類群祖先第二次聚合,形成“家庭”長期生活在一起的重層社會。

研究發現,生活在寒冷環境中的物種傾向于形成較大的社群,且兩次社會聚合分別發生在晚中新世冷期和更新世第四紀冰期,表明寒冷事件可能驅動了社群聚合。

寒冷事件驅動社群聚集背后的遺傳學機制是什么?研究團隊組裝了亞洲葉猴所有屬代表物種的高質量基因組,并將宏觀進化生物學與微觀分子生物學的中心法則相結合進行分析。

結果發現,歷史上的寒冷事件促進了亞洲葉猴的能量代謝和神經、激素調節相關基因受到正選擇,演化出了更加有效的腦、神經—激素調控網絡,其中在亞洲葉猴奇鼻猴類群中與催產素、多巴胺遞質系統有關的基因改變格外引人注目。

“在哺乳動物中,催產素和多巴胺具有強化母親與幼兒之間紐帶的作用。”齊曉光介紹,寒冷效應引發它們的適應性變化,強化了母嬰間的紐帶,有利于延長寒冷地區奇鼻猴的撫育行為,增加嬰兒的成活率,從而間接增加了個體的友好行為及容忍度,進而推動了單家庭群向重層社會的聚集。

該成果開創了“行為—生態—基因組”這一全新的研究范式,對理解包括人類在內的靈長類社會行為起源演化機制提供了新思路,也為動物行為學領域的發展開辟了新方向。

“未來,我們將繼續深化以亞洲葉猴為代表的靈長類社會系統演化機制研究,繼而探索人類早期社會的起源與變遷。”齊曉光滿懷期待。

原文鏈接:https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/10018474.shtml