秦嶺金絲猴登上了Science封面。

從愛好獨居的紅毛猩猩,到“夫妻雙雙把家還”的白掌長臂猿,再到“坐擁后宮”的葉猴和群婚的食蟹猴,靈長類的“婚戀觀”和“交際圈”大小有著天壤之別。是什么樣的驅動力塑造了這種差異?這個問題,在西北大學金絲猴研究團隊對亞洲葉猴的研究中得到了解答。

記者從西北大學了解到,6月2日凌晨,《科學》(Science)雜志以長文形式刊發西北大學金絲猴研究團隊最新研究成果Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates(《寒冷適應促進了亞洲葉猴社會系統的演化》),首次系統性地揭示了靈長類社會演化之謎。該期《科學》封面圖為亞洲葉猴的代表——秦嶺金絲猴。

齊曉光在野外考察研究。

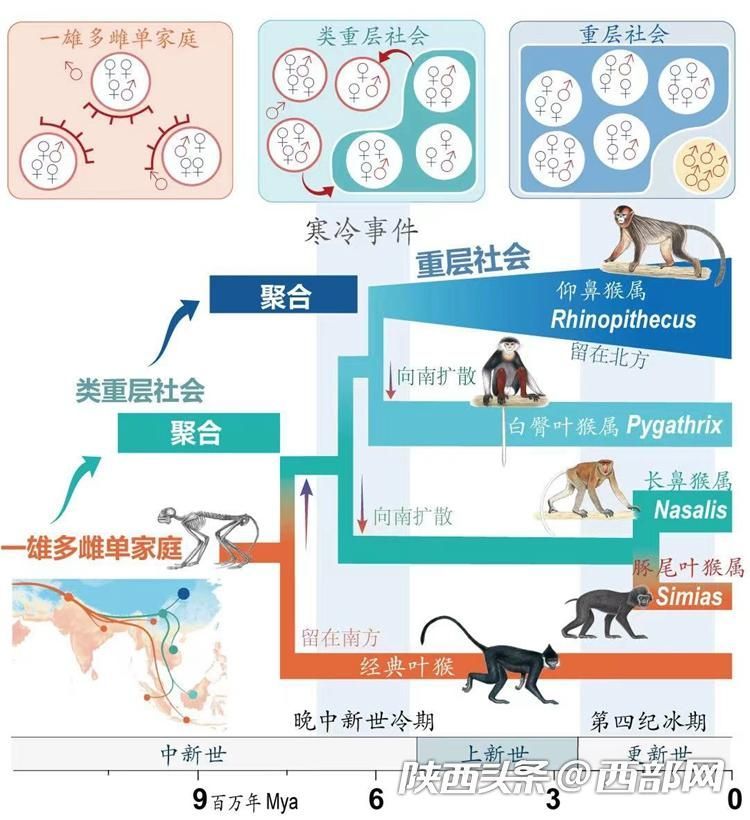

根據研究成果顯示,亞洲葉猴的社會結構具有很強的系統發育信號,且受到歷史上環境劇變的深刻影響,并且記錄在他們的基因組上。

西北大學生命科學學院教授齊曉光(右一)

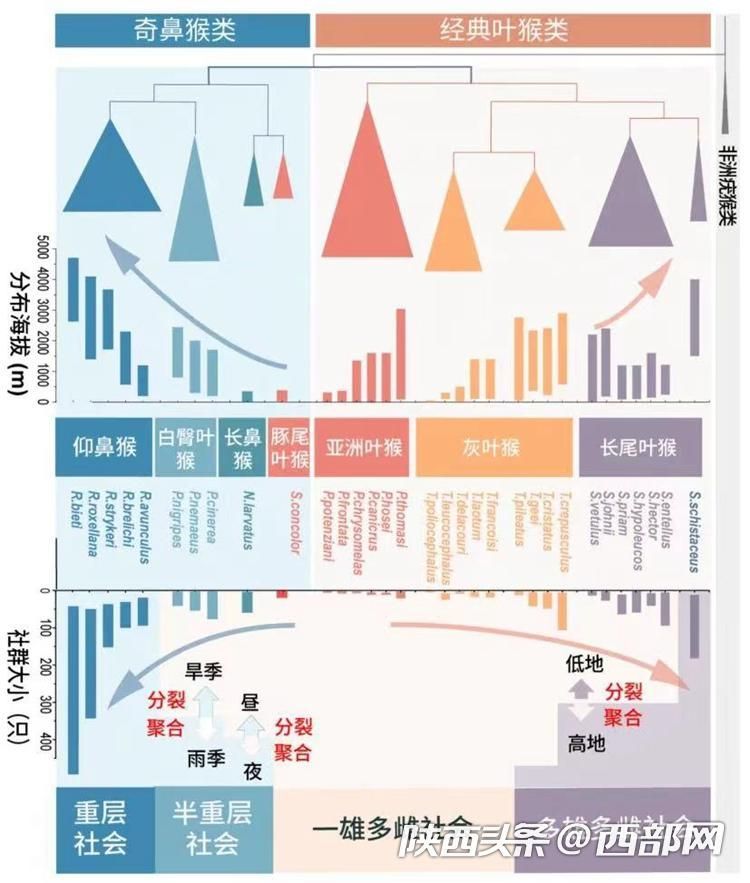

亞洲葉猴屬于舊大陸猴疣猴亞科,共七屬55種,包含“一夫多妻”的單家庭社會、“多夫多妻”社會、重層社會和類重層社會四種不同的社會系統類型,從熱帶雨林到溫帶雪山地區均有分布,這個類群是研究靈長類社會進化機制系統很好的模型。

西北大學生命科學學院教授齊曉光(右三)與研究團隊

論文的共同第一作者、西北大學生命科學學院教授齊曉光說,為了做好研究,研究團隊與國內外高校、研究院所、動物園等多個團隊合作,分析調查了亞洲葉猴2903個棲息地,對每個棲息地提取的19個環境變量的綜合生態因子進行分析,構建了迄今為止最全的亞洲生態數據集。同時,團隊開創性地建立了“行為-生態-基因組”這一全新的研究范式,完成了亞洲葉猴七個屬代表物種的高質量全基因組測序,得到了全球首個染色體級別的非人靈長類基因組,從而構建精確的系統發育關系。

寒冷事件促進亞洲葉猴社會聚合。

通過比較基因組學的方法,結合系統發育分析檢測的結果顯示,歷史上的寒冷事件促進了亞洲葉猴的能量代謝和神經-激素調節相關基因受到正選擇,演化出了更加有效的腦、神經-激素調控網絡,其中在奇鼻猴類群中與催產素、多巴胺遞質系統有關的基因改變格外引人注目:其類群的社會呈現兩步式的逐步聚合模式,從祖先的“一夫多妻”到形成具有分離-聚合特征的類重層社會,再演化出“家庭”長期生活在一起的大型重層社會。

亞洲葉猴類各屬的系統發育關系、分布海拔與社會結構

“比如我們秦嶺金絲猴,它們所處的地方氣候寒冷,食物匱乏,就會有更多的抱團取暖、互相理毛的行為。這樣的神經調節機制,也間接增加了個體的友好行為以及容忍度,從而促進了家庭群向重層社會的聚集。”齊曉光說。

神經-激素調節的適應性變化增強社會親和力

此項研究整合了動物行為學、生態學、地質學、比較基因組學等多學科手段,完整揭示了800萬年以來亞洲葉猴復雜社會系統演化的過程、動力和遺傳基礎。而其更大的意義在于“行為-生態-基因組”的全新研究范式建立,這對理解包括人類在內的靈長類社會行為起源演化機制提供了新思路,也為動物行為學領域的發展開辟了新方向。

秦嶺金絲猴

原文鏈接:https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=8069879298907363985&source=share&cdn=https%3A%2F%2Fregion-shaanxi-resource&study_style_id=feeds_opaque&reco_id=10234b083ea3c0a82217000r&share_to=wx_feed&study_share_enable=1&study_comment_disable=1&ptype=0&item_id=8069879298907363985