·“研究靈長類演化的過程和與近緣物種的基因組比較可以告訴我們哪些DNA序列是真正人類特異的,這些人類特異的DNA序列往往對人類獨特性狀的出現和正常發育發揮了重要作用。另一方面,我們還可以知道哪些DNA序列是人類和其他物種共有的,甚至在長期的演化過程中幾乎沒有發生任何變化,而這些序列一旦在現代人里出現變異,往往會導致疾病或者不良表型。”

非人靈長類動物是人類的“近親”,你可能會立刻想到各種猴子,但靈長類動物的范疇遠不止于此。靈長目(Primates)是哺乳綱下的一個目,分為2個亞目——原猴亞目和簡鼻亞目,共有16科79個屬種,500余個物種。人類也是其中一員。

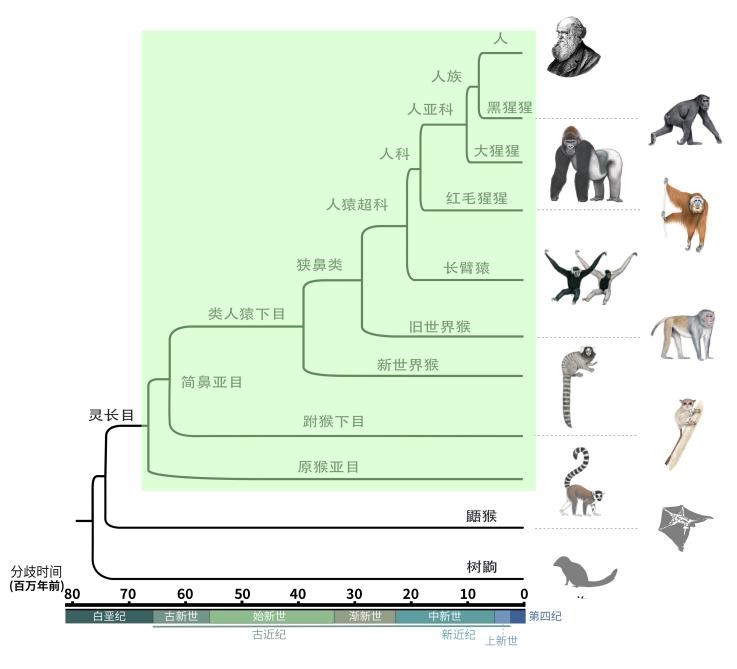

靈長目演化樹。圖片由Stephen D. Nash繪制,張國捷課題組和吳東東課題組合作供圖

研究非人靈長類動物起源和演化可以為揭示人類的起源,以及人類何以形成獨特的身體結構特征提供線索。

當地時間6月1日,由中國科學家組織的靈長類基因組計劃發布階段性成果,共計8篇論文,以研究專刊的形式發表于《科學》(Science)雜志,其中4篇為該計劃產生的主要論文,另外4篇為該計劃擴展的國際靈長類研究聯盟產生的論文。此外還有3篇論文已經或即將在《科學進展》(Science Advances)、《自然-生態與演化》(Nature Ecology & Evolution)等知名學術期刊發表。

這些論文探討了靈長類物種的起源和分化過程、靈長類社會行為和社會組織的起源,以及大腦等各種生理特征的演化和遺傳基礎。

據《科學》雜志的專刊簡介介紹,“60%的靈長類動物面臨滅絕威脅,通過這次表征其基因組的努力,希望可以為保護人類和其他靈長類成員提供更多理解。”

8篇論文以研究專刊的形式發表于《科學》雜志。圖片來源:《科學》

新增27個高質量靈長類基因組數據

該計劃的旗艦論文題為《基因組學分析提供了對靈長類演化的洞見》(Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution),由浙江大學生命演化研究中心張國捷教授團隊、昆明動物研究所吳東東教授團隊、西北大學齊曉光教授團隊和其他國內外合作者共同完成。

“我們利用第三代基因測序技術,獲取了27個新的高質量靈長類基因組數據,加上過去已經發表的23個靈長類基因組數據,這次的研究共包括50個靈長類動物的基因組數據,覆蓋了絕大部分科的物種,尤其是在一些演化的關鍵節點上。”5月26日,張國捷課題組成員之一周龍向澎湃科技介紹。

結合基因組數據和化石時間數據進行分析,研究人員推斷出了靈長類動物各主要類群的演化時間,并推斷出所有靈長類的最近共同祖先出現在大約6829萬到6495萬年前。這一時間距離6550萬年前造成非鳥恐龍滅絕的白堊紀末期大滅絕事件非常近,研究人員認為,這意味著靈長類動物的演化可能受到物種大滅絕事件的影響。

該研究采用更多染色體級別的原猴物種進行研究,修正了人類8號染色體起源的假說。舊假說認為,人的8號染色體是繼承自靈長類的祖先某條祖先染色體,這條染色體在新世界猴中發生了斷裂事件,分化出兩條新的染色體。而該研究發現,人的8號染色體對應到原猴的兩條染色體上,研究人員據此推測類人猿下目祖先以及所有靈長類祖先中的兩條染色體在狹鼻類出現后融合成一條染色體,最終演變成人類8號染色體。

該研究還發現,在靈長類祖先到人的演化歷程中,靈長類的相對腦容量在四個關鍵的演化節點顯著增大,分別為類人猿下目的祖先、狹鼻類祖先、大猿祖先和人類,這種趨勢在人類中達到了頂峰。

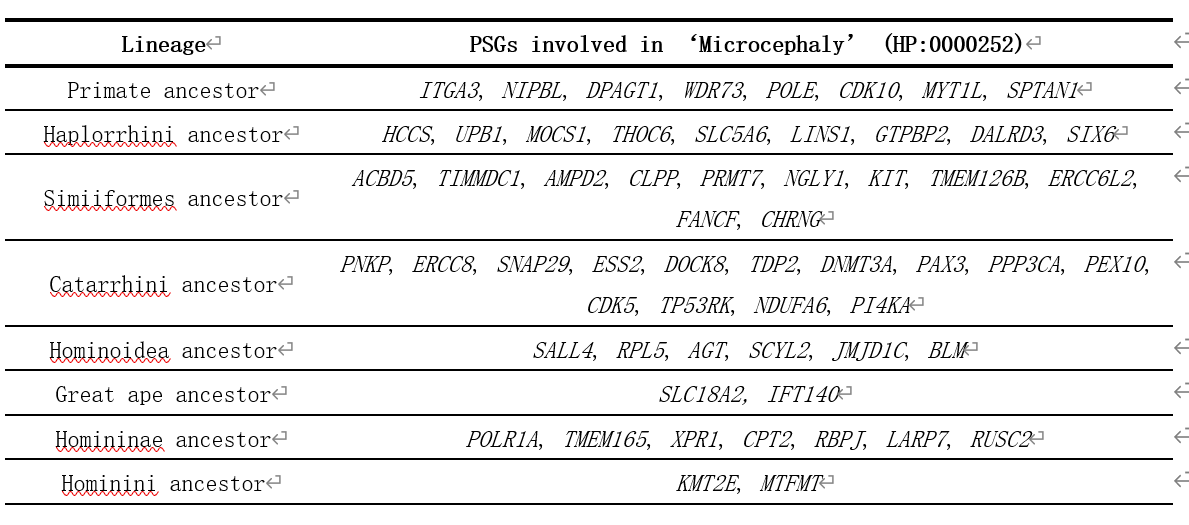

在靈長類大腦演化的過程中,研究人員發現,一些基因受到了強烈的正向選擇(在自然界的選擇下,某一位點逐漸積累,成為優勢位點),其中包括一些已經被前人的研究證明為大腦發育關鍵的基因,如果這些基因紊亂,往往會導致大腦疾病的產生。例如小頭畸形,一種嚴重的神經系統缺陷,患者的腦容量由于神經細胞增殖能力受阻而變小。與小頭畸形相關的基因在靈長類演化的多個分支受到強烈的正向選擇,被認為可能在人類腦容量增大中發揮了作用。

靈長類不同分支跟小頭畸形相關的受到正選擇的基因列表。張國捷課題組和吳東東課題組合作供圖

“人類的一個很明顯的特點就是比其他的動物聰明,體現在生理構造上是大腦容量更大,大腦皮層的褶皺更多,我們的研究把人類比其他動物更聰明的原因定位到了基因以及其相關的調控區域上。”周龍介紹。

寒冷氣候驅動靈長類復雜社會的形成

人類的社會分成了家庭、家族、氏族等不同的組織層次,這種復雜的社會組織形式被稱為“重層社會”(multilevel society),這一現象也出現在包括金絲猴、部分葉猴在內的亞洲葉猴類中。靈長類的復雜社會組織形式是如何形成的?西北大學齊曉光教授、李保國教授,中國科學院昆明動物所吳東東研究員、澳大利亞西澳大學(The University of Western Australia)西里爾·格魯特(Cyril C. Grueter)研究員等主導的聯合研究團隊共同回答了這個問題,相關成果以《對寒冷氣候的適應推動亞洲葉猴的社會演化》(Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates)為題發表于《科學》雜志。

該研究從亞洲葉猴所有7個屬中,各挑選出1個代表性物種,測序并組裝了7個物種的全基因組,并根據4992個直系同源組,結合最新的化石證據,構建了可靠的系統發育樹,支持亞洲葉猴類在約750萬年前分化為兩支,即經典葉猴類和金絲猴等奇鼻猴類,并理順了頗具爭議的屬間關系。研究人員從系統發育、生物地理等多角度還原了亞洲葉猴類的演化歷史,提出了亞洲葉猴類從喜馬拉雅山南麓到達東亞、東南亞地區的歷史擴散路線,挑戰了亞洲葉猴的祖先從北方南下進入東亞的觀點。

根據新的系統發育樹、擴散路線和地質變化,研究團隊認為寒冷氣候是推動亞洲葉猴形成重層社會的重要因素。進一步研究發現,能量代謝和神經內分泌相關的基因在發生了社會聚合的奇鼻猴類中經歷了快速演化。其中,催產素和多巴胺通路的功能與社會組織的復雜程度呈正相關。這些結果表明,以這兩種神經遞質為代表的神經-內分泌系統的重塑很可能是亞洲葉猴形成更大、更穩定社會的生理基礎。

雜交驅動靈長類新物種形成

第三篇論文關注金絲猴的“身世”,由云南大學于黎教授聯合多個課題組共同完成,題為《黔金絲猴,一種靈長類動物的雜交起源》(Hybrid origin of a primate, the gray snub-nosed monkey)。

金絲猴并不都是金色的。在生物分類學上,金絲猴屬于靈長目猴科下的仰鼻猴屬(Rhinopithecus),一共有5個物種,分別是川金絲猴(R. roxellana)、滇金絲猴(R. bieti)、黔金絲猴(R. brelichi)、怒江金絲猴(R. strykeri)和越南金絲猴(R. avunculus)。其中,真正渾身金毛的只有中國四川、陜西、甘肅等地的川金絲猴,滇金絲猴黑背白腹怒江金絲猴通體黑色毛發。而黔金絲猴的毛發更是特別,它們的頭部與肩膀等處為金色毛發,其他部位則覆蓋深色毛發。

黔金絲猴獨特的毛發是如何形成的?從這一問題出發,研究人員通過比較基因組學分析發現,黔金絲猴是川金絲猴和滇金絲猴/怒江金絲猴共同祖先雜交后形成的物種,在演化過程中與兩個祖先物種形成了生殖隔離(指兩個物種由于地理隔離等各種原因無法進行基因的交流,表現為兩個物種無法交配,交配后無法誕生后代,或后代不可育等),進而成為一個新的獨立物種。黔金絲猴的毛發顏色實際是川、滇以及怒江金絲猴毛色的嵌合體,其毛發基因有些來源于川金絲猴,有些來源于滇/怒江金絲猴的共同祖先。

“雜交事件很普遍,但物種之間雜交形成全新的物種,在動物界比較罕見,在靈長類動物中是首次報道。”周龍對澎湃科技記者說。

值得一提的是,此次發表于《科學進展》的研究中也發現了類似的雜交成種現象:獼猴類中的食蟹猴種組(包含3個物種)是獅尾猴種組的祖先與斯里蘭卡種組的祖先雜交后形成的新物種類群。同時國際合作團隊也在《科學》雜志發表了《全基因組共祖分析揭示了狒狒古代和近期由雄性驅動的遺傳混合》(Genome-wide coancestry reveals details of ancient and recent male-driven reticulation in baboons)為標題的論文,揭示了東非狒狒和黃狒狒之間復雜的遺傳背景和演化歷史和雄性狒狒離群活動而驅動的近緣物種間的基因交流有關。這表明,雜交是靈長類動物物種形成的重要驅動力之一。

不完全譜系分流影響物種分化

和大猩猩相比,人與黑猩猩的親緣關系更近,但在人的基因組里卻有超過15%的基因組區域跟大猩猩更相似。這在遺傳學上被稱為不完全譜系分流(incomplete lineage sorting,ILS),即親緣關系較遠的物種之間在某些基因上存在相似性。不完全譜系分流在多個物種中都已被觀察到過。

不完全譜系分流在多大程度上影響靈長類物種的分化?張國捷團隊與丹麥奧胡斯大學(Aarhus University)米凱爾·舒爾普(Mikkel H. Schierup)團隊共同合作,利用全基因組數據對29個靈長類祖先節點的不完全譜系分流現象進行了分析,發現在靈長類所有演化節點上,靈長類基因組有5%-64%的區域發生了不完全譜系分流,表明在靈長類的演化歷程中,不完全譜系分流在某些時間曾產生了較大的影響。

而且基因組上存在某些區域,在整個靈長類的演化過程中一直保持著較高或者較低的不完全譜系分流水平,這反映這些區域曾面臨不同的選擇壓力。例如與轉錄調節相關的看家基因(指所有細胞中均要穩定表達的一類基因,其產物是維持細胞基本生命活動所必需的)PIAS3,在幾乎29個祖先節點都表現出了較低的不完全譜系分流水平,而與免疫相關的CD1A基因,在整個演化歷程中都表現出較高的不完全譜系分流水平。

該論文題為《不完全譜系分流在靈長類演化過程中的影響以及其和選擇作用的關系》(Pervasive incomplete lineage sorting illuminates speciation and selection in primates)。

遺傳多樣性與物種滅絕風險無直接關聯

物種滅絕風險是否與遺傳多樣性的喪失相關是一個長期被討論的問題。“一般認為,物種多樣性越多,物種對于環境的適應性就越強,當環境陡然發生變化時,物種中就有更多的個體容易適應環境變化,從而生存下來。”周龍向澎湃科技記者解釋。

西班牙龐培法布拉大學(Universitat Pompeu Fabra)托馬斯·馬奎斯-博內特(Tomàs Marquès-Bonet)教授領銜的多家國際團隊,對來自211個靈長類動物的703個個體基因組進行了高深度測序。綜合先前發表的29個物種共計106個個體數據,構建了目前多樣性最豐富的靈長類物種基因組數據集,涵蓋了靈長類動物全部的科、86%的屬和47%的物種。這被認為是迄今為止最豐富的靈長類物種基因組數據集。相關論文以《來自233種靈長類動物的全基因組多樣性全球目錄》(A global catalog of whole-genome diversity from 233 primate species)為題發表于《科學》雜志。

研究團隊對這些來自233種靈長類動物的809個個體基因組的重測序數據進行了分析,基于基因組雜合性和連續性純合片段(RoH)長度的結果表明,基因組多樣性與世界自然保護聯盟劃定的滅絕風險類別之間在整體上沒有直接關聯。

這也就說明,靈長類的遺傳多樣性不能完全表征物種的瀕危程度,物種瀕危狀態的形成很大程度上受到非遺傳因素的威脅。“在此次研究中遺傳多樣性對物種滅絕的影響沒有那么大,但是靈長類動物的研究結果不能代表所有物種。不能因此而不關心遺傳多樣性,它仍然是很重要的。”周龍說。

用靈長類基因組數據訓練AI,識別人類致病基因突變

隨著人類基因組計劃(HGP)的完成及基因測序技術的發展,研究人員已經揭示了個體之間大量的基因變異,并找出了許多特定基因的突變與疾病的關系。然而在人類基因組中,可能導致蛋白質改變的基因變異數量超過了7000萬種,其中僅約0.1%的變異在臨床變異數據庫中被注釋,其余變異的臨床意義并不明確。人類基因變異的罕見性使得破譯個人基因組的進展緩慢。

靈長類動物與人類的親緣關系最為接近,例如,黑猩猩和人類的蛋白質序列相似度高達99.4%,這表明在黑猩猩中發現的蛋白質變異很可能在人類中具有同樣或接近的效果。研究人員想到,可以通過對靈長類動物群體的測序研究來系統地分析常見變異,這些常見的變異在靈長類中很可能是無害或者低害的。“某些突變在靈長類中普遍存在時,我們認為它對人類的致病性可能沒那么強。”周龍解釋。

基因測序巨頭Illumina人工智能實驗室的首席研究員凱爾·凱-豪·法爾(Kyle Kai-How Farh)領導的聯合研究團隊基于前述809個靈長類個體基因組鑒定出了人類直系同源蛋白上430萬個可能導致蛋白結構變化的基因變異位點,加入人類疾病基因數據后,訓練了PrimateAI-3D的人工智能神經網絡以識別和前瞻性地判斷人類可能出現的基因突變并預測是否可能為良性突變。

相關論文題為《人類和靈長類群體中可容忍的遺傳變異景觀》(人類和靈長類群體中可容忍的遺傳變異景觀)。

基于PrimateAI-3D人工智能神經網絡,該研究團隊還開發了通過罕見突變預測人類患病風險的方法,其提出了一種罕見變異的多基因風險評分(polygenic risk score,PRS)系統,并使用UK Biobank的數據,構建了罕見變異PRS模型,可識別高風險患病個體。

研究發現常見變異和罕見變異在預測人類疾病風險方面具有互補的效用,即常見突變可以平均識別出更多可能患病的個體,而罕見變異更容易識別出最高風險的異常個體,這對于預防性篩查具有重要意義。

相關論文題為《罕見滲透性突變給常見疾病帶來嚴重的風險》(Rare penetrant mutations confer severe risk of common diseases)。

研究更廣泛物種基因組,尋找人類特異基因

據了解,靈長類基因組計劃由張國捷教授和吳東東研究員于2019年提出和發起,隨后,西班牙龐培法布拉大學的托馬斯·馬奎斯-博內特(Tomàs Marquès-Bonet)教授在此計劃基礎上組織了群體遺傳學研究。

靈長類基因組計劃的研究聯盟包括浙江大學生命演化研究中心張國捷教授團隊、中國科學院昆明動物所吳東東研究員團隊、西北大學生命科學學院齊曉光教授團隊、云南大學生命科學學院于黎研究員團隊、西班牙龐培法布拉大學聯合演化生物學研究所Tomàs Marquès-Bonet教授團隊、Illumina人工智能實驗室、美國貝勒醫學院人類基因組測序中心Jeffrey Rogers教授團隊、丹麥奧胡斯大學Mikkel H. Schierup團隊,以及德國萊布尼茨靈長類研究所Christian Roos教授團隊。

張國捷告訴澎湃科技,他們希望通過靈長類基因組計劃對不同靈長類物種的基因組比較來研究靈長類物種起源的機制,基因組的演變與大腦等復雜性狀的關聯,以及人類基因及變異的起源和演變規律。

“研究靈長類演化的過程和與近緣物種的基因組比較可以告訴我們哪些DNA序列是真正人類特異的,這些人類特異的DNA序列往往對人類獨特性狀的出現和正常發育發揮了重要作用。另一方面,我們還可以知道哪些DNA序列是人類和其他物種共有的,甚至在長期的演化過程中,由于發揮了非常重要的作用,在過去幾千萬年的演化歷史幾乎沒有發生任何變化。而這些序列一旦在現代人里出現變異,往往會導致疾病或者不良表型。”張國捷說。

這一領域的難點在哪? “和人類一樣,靈長類基因組有接近30億個堿基,2萬多個基因,每個堿基、每個基因都有自身的演變過程。物種分化的過程并非一分為二的簡單過程,如果把所有不同基因組區域的演變過程匯總起來,可以看到物種變化的過程其實是DNA信息不斷交換,古老的遺傳信息被新物種繼承,同時新物種積累新的遺傳變異,最終形成DNA信息的變化網絡。” 張國捷向澎湃科技表示,如何在復雜交織的基因網絡里找到可能導致重要節點關鍵形狀產生的關鍵變異,是一項很有挑戰的工作。

張國捷表示,下一階段,靈長類基因組計劃有兩個研究方向,一是希望對更廣泛的物種進行基因組研究,進一步解釋物種的起源規律和不同類群之間表型性狀、生理結構、生活史差異的遺傳基礎。“全世界現存500多個靈長類物種,目前我們只對其中1/10的物種開展了基因組學研究。”二是希望進一步從功能機制上研究基因組的差異如何引起表型的差異,揭示在歷史上基因組哪些關鍵變化影響了人類特異性的表型的出現。

相關論文鏈接:

1.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn6919

2.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn4409

3.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl4997

4.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl8621

5.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn8197

6.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7829

7.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn8153

8.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo1131

原文鏈接:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_23318042?from=HOTQRCODE&hotContIds=