靈長類動物具有復雜而多樣的社會結構,從愛好獨居的紅毛猩猩,到夫妻雙雙把家還的白掌長臂猿,再到坐擁“后宮”的葉猴和群婚的食蟹猴,靈長類的“婚戀觀”和“交際圈”大小有著天壤之別。是什么塑造了這種差異?

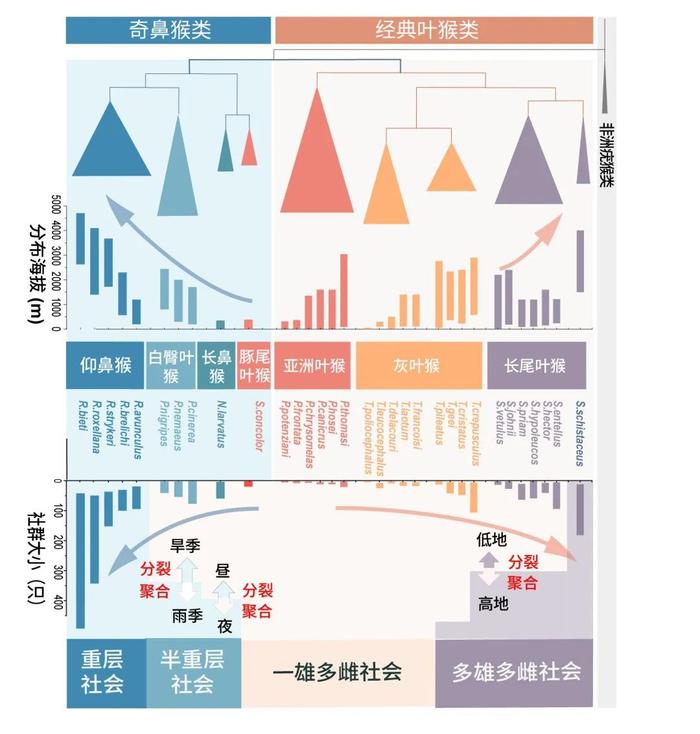

近日,由中外科學家組成的聯合團隊,綜合了來自比較基因組學、生態學、古生物學、細胞生物學等多領域的證據,全面地還原了獨特珍稀的亞洲葉猴類的自然史,嘗試回答什么才是社會結構演化的驅動因素。結果顯示,亞洲葉猴類的社會結構具有很強的系統發育信號,且受到歷史上環境事件的深刻影響。其中,群體的復雜化可能與寒冷驅動的多巴胺通路和催產素通路的快速演化有關。

作為靈長類基因組計劃的形目之一,相關成果已經以“Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates”(對寒冷氣候的適應推動亞洲葉猴的社會演化)為標題的論文,發表在著名學術期刊《科學》(Science)上。

社會結構演化:因地制宜還是祖宗之法?

圍繞靈長類社會結構差異的原因,一直以來眾說紛紜。過去的觀點認為,環境對種內“合作-競爭”模式的選擇塑造了這種差異。舉例來說,科學家們長期用食物分布格局解釋狨猴類的社會制度,認為斑塊狀分布的食物資源造成雌性的分散,進一步使雄性采取單配偶的繁殖策略。然而,這種解釋卻普遍存在反例,比如開頭提到的采取不同社會模式的靈長類,均生活在熱帶雨林中,具有相似的食性。

如今,越來越多的線索表明,社會結構受系統發育歷史的影響可能比想象中的更為顯著,即祖先社會模式會改變后代的演化基礎和演化路線,使整個類群的演化軌跡呈現循序漸進的階梯結構。這也是“系統發育慣性”(Phylogenetic inertia)的一種表現。如果社會組織這樣的高級行為的演化確實呈現這種模式,那么它必然在基因組中留下了線索。然而此前,人們對靈長類社會行為在基因組層面的機制卻所知甚少。

為了通過比較研究檢驗這兩種假說,由西北大學齊曉光教授、李保國教授,昆明動物所吳東東研究員、西澳大學 Cyril C. Grueter研究員等主導的聯合研究團隊將目光聚焦到了亞洲葉猴身上——它們的社會結構既復雜多樣,又有跡可循,有可能成為回答這一問題的良好案例。

從印度猴神到雪域精靈

亞洲葉猴類在生物學上屬于靈長目猴科疣猴亞科(Colobinae),是靈長類中一個重要而特殊的類群。疣猴是以素食為主的猴類,具有一副牛羊般的發達腸胃——作為猴子中特立獨行的純素食主義者,天天胡吃海塞難消化的樹葉,不多整幾個“胃”,練就一套“前腸發酵”(Foregut fermentation)的神功可不行。疣猴亞科包含非洲、亞洲兩大分支,本研究就囊括了亞洲葉猴的所有成員,也就是分類學上的亞洲葉猴族(Presbytini),包括經典葉猴(classical langurs)和奇鼻猴類(odd-nosed monkey)兩大類群。

其中,經典葉猴包含了亞洲葉猴(Presbytis)、長尾葉猴(Semnopithecus)、烏葉猴(Trachypithecus)三屬。它們中,既有在印度被尊為猴神哈奴曼化身,因此在街頭鬧市橫行無阻的長尾葉猴(S.entellus),也有躲藏于深山,難睹真容的我國特有珍稀物種白頭葉猴(T. leucocephalus)。

而奇鼻猴類四個屬都湊不出一個端正的鼻子。其中,以標新立異的長鼻和獨一無二的反芻著稱的長鼻猴(Nasalis larvatus)、因尾巴短而顯得格格不入的豚尾葉猴(Simias concolor),都在印尼群島的熱帶雨林中過著與世隔絕的生活。色彩艷麗,眉清目秀的白臀葉猴(Pygathrix)分布更廣,棲息于東南亞被季雨林覆蓋的山谷內。最后,便是家喻戶曉的金絲猴。在分類上,它們隸屬仰鼻猴屬(Rhinopithecus),共計五個物種,其中有三種為我國特有。它們是一身標志性“金絲”的川金絲猴(R. roxellana),僅分布于梵凈山,難得一見的黔金絲猴(R. brelichi),以及橫斷山脈高海拔地區的“雪域精靈”滇金絲猴(R. bieti)。它們的生活環境多樣,社會組織獨特,性情溫順,提供了研究非人靈長類的絕佳窗口。

▲川金絲猴家庭(圖片來源:歐陽冠來供圖)

物種不同家風有異

這些亞洲葉猴“家風”各異,有著不同的社會結構,這也正是研究者盯上它們的原因。然而,為了方便比較研究,科學家們首先要將紛繁復雜的現象歸納為相對簡單的模式。總結下來,亞洲葉猴的社會主要分屬四種模式:

第一類,一雄多雌社會,以豚尾葉猴、絕大多數的經典葉猴為代表。典型情況下,一只雄性和他的妻妾子嗣組成休戚與共的小團體,在固定的家域活動,并積極防范其他群體的入侵。

第二類,多雄多雌社會,如喜山長尾葉猴(Semnopithecus schistaceus)。這樣的社會規模通常大于一雄多雌社會,但也并非平等和諧的大家庭。雄猴之間有森嚴的等級劃分,領頭的雄猴產生的后代遠多于其他個體。

第三類,“重層社會”(multilevel society),金絲猴是其典型代表。社會的基本單元可以是一雄多雌組成的小家庭,也可以是單身男青年俱樂部。這些基本單元之間會通過頻繁的互動組建成“分隊”,多個分隊還會繼續合并為共同活動的社群,規模可達數百只個體。這種結構,與社會學中闡述的家庭構成村落,村落組成市鎮的差序格局也有幾分相似。

最后,還有一些物種,兼有重層社會和一雄多雌社會的特征,被稱為“類重層社會”(semi-multilevel society)。例如長鼻猴在覓食期間是一雄多雌的小家庭,而夜間又喜歡“集體露營”;白臀葉猴的小家庭聚集為重層社會的時間則更長,持續整個雨季。

▲紅腿白臀葉猴(圖片來源:歐陽冠來供圖)

理清了思路,但它們能反映怎樣的演化關系呢?這時,就需要查猴子們的家譜了。然而,圍繞亞洲葉猴的分類,特別是經典葉猴類是否構成單系這個問題,學界并沒有達成一致。

重建亞洲葉猴家譜

為了獲得亞洲葉猴各類群之間的演化關系,科學家們從亞洲葉猴所有七個屬里,各自挑選出一個代表物種,測序并組裝了七個物種的全基因組,并根據4992個直系同源組,結合最新的化石證據,構建了目前最可靠的系統發育樹。它解決了圍繞經典葉猴類的爭議,支持它和奇鼻猴類在約750萬年前分化,構成亞洲葉猴的兩大族裔。至此,家譜落成,社會演化的規律便呼之欲出了。

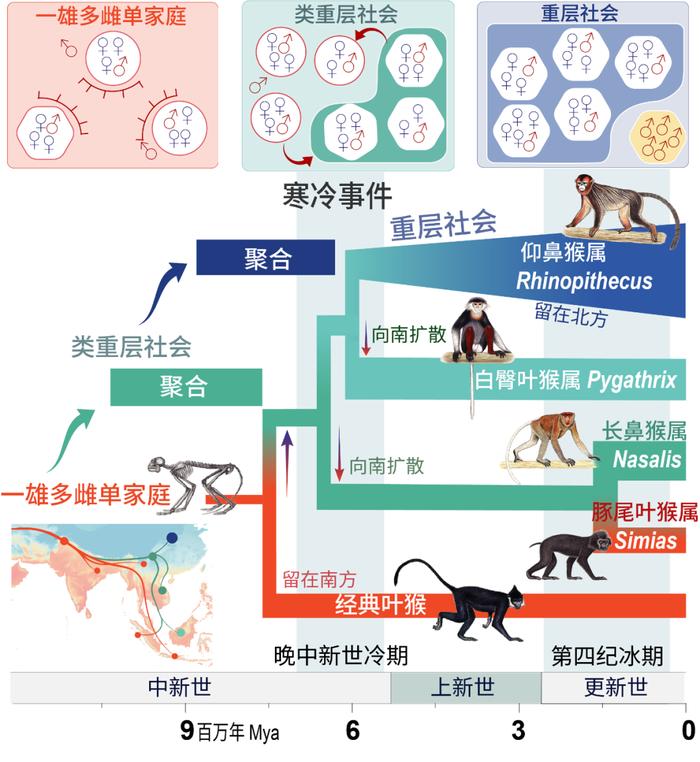

研究發現,相較于隨機模型,社會結構相關的參數具有很強的系統發育信號,且與“分步演化”模型契合得很好。根據演化節點的性狀重建,社會組織模式在演化中存在“慣性”,也就是確實會受到祖先社會模式的影響。亞洲葉猴的共同祖先最有可能采取一夫多妻制的社會結構。隨后,葉猴類大多承襲了祖宗之法,而奇鼻猴類則開始了家庭間的破冰活動,進入類重層社會的世代。長鼻猴和白臀葉猴是這一模式的代表,而豚尾葉猴則是特例,又逆轉回了一夫多妻的松散狀態。唯有金絲猴們堅持走團結路線,最終發展出了復雜的重層社會。這與非洲的獅尾狒(Theropithecus gelada)等從多雄多雌社會分裂形成重層社會的演化路線不同。這體現了社會結構演化具有多種可能路徑。

▲亞洲葉猴類各屬的系統發育關系、分布海拔與社會結構(供圖:齊曉光 趙蘭 武進偉)

但社會結構同樣與環境因素存在著有趣的關聯,環境在亞洲葉猴的演化中又扮演了怎樣的角色呢?由于系統發育分析表明,社會結構是一種相對穩定的性狀,當前的環境適應和塑造演化的因素可能并不是一個物種經歷的全部,因此,必須將時間撥回變化發生的時刻,從亞洲葉猴的演化歷史中尋找真相。

八百萬年的家族史

生物學家們有兩臺時光機——厚厚的地層與代代相傳的基因組。從亞洲葉猴現在的生物地理數據出發,研究者們通過近年發現的化石所提示的歷史分布,和對古海平面、古地理、古氣候等大數據庫的挖掘,一點點拼湊出800萬年來疣猴在亞洲的擴散路徑;又通過對個體基因組的成對序列馬爾可夫共祖分析,還原了亞洲葉猴七屬七種在過去幾十萬年間的有效種群大小變化。

新的結果挑戰了疣猴亞科經北方進入東亞的觀點,認為它們是經喜馬拉雅山南麓到達東亞、東南亞地區的。在此過程中,寒冷很可能對奇鼻猴類的分化與社群增大起了重要作用——這些演化節點和奇鼻猴的祖先進入橫斷山區的時間相吻合(600萬年前后),暗示它們受到了該地劇烈的造山運動、轉變的季風和晚中新世降溫(late Miocene cooling)的影響。

面對寒潮,長鼻猴-豚尾葉猴支系選擇一路向南進入古巽他大陸,并逐漸適應了迥異的雨林環境,隨著后來海水上漲形成今日局限于島嶼的分布格局;而金絲猴、白臀葉猴的祖先則繼續在“北境”逗留(猴子祖先說:印尼以北都算北方)。雖然今日白臀葉猴棲居于東南亞山地的常綠闊葉林中,但它們的歷史種群在更新世冰期的擴張,以及相比長鼻猴更加緊密的類重層社會,顯示了它們曾經對相對寒冷氣候的適應。金絲猴在亞洲葉猴分布區北緣的山地度過了大大小小的冰期,它們對高寒森林的適應最為徹底,社群規模也空前龐大。因此,寒冷的氣候很可能驅動了亞洲葉猴復雜社會的而形成。

▲寒冷事件促進亞洲葉猴社會聚合(供圖:齊曉光 趙蘭 武進偉)

“抱團取暖”的分子機制

為了進一步探究寒冷驅動亞洲葉猴社群增大的基因機制,科學家們“還原”了奇鼻猴共同祖先的基因組,通過與其他亞洲葉猴、兩種非洲疣猴構成的外群的全基因組比較,研究其編碼基因、保守非編碼序列的演化。

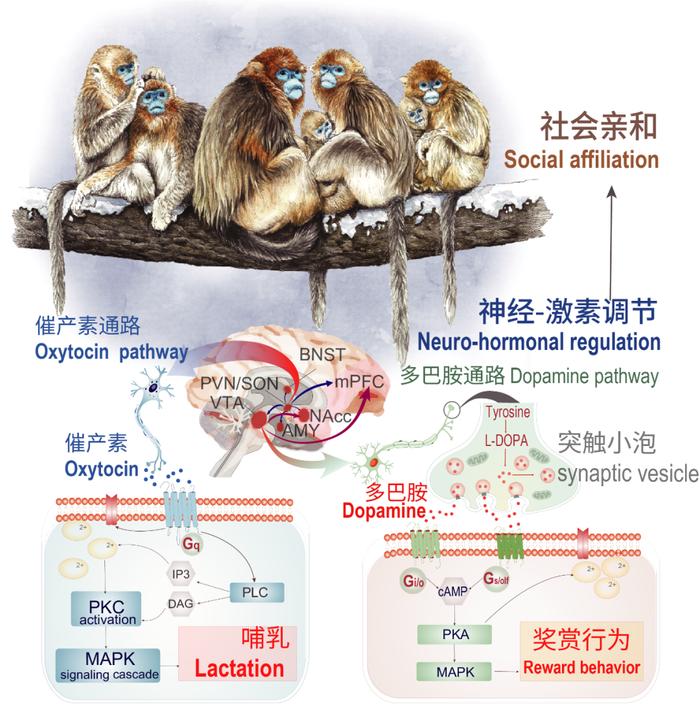

對編碼基因的正選擇與快速演化分析指向脂肪細胞分化、脂質代謝通路,以及5-羥色胺為代表的神經遞質系統。前者說明奇鼻猴類確實經歷了對寒冷的適應,并可能通過脂肪組織精細調節產熱與散熱的平衡。后者則已被證實與哺乳類的一系列社會行為有關。對保守非編碼區的演化速率研究同樣表明,與這些元件相關的基因多集中在能量代謝、神經-內分泌調節中。

根據這些初步結果的提示,研究者們聚焦于神經-內分泌通路,在奇鼻猴、葉猴共9個基因組間找到了2103個有關的直系同源基因。他們將其按功能上下游關系劃分為不同模塊,研究模塊內基因的演化速率和社會結構量化表征之間的相關性。結果顯示,涉及低溫代謝、免疫(可能和社會增大帶來的傳染病壓力有關)、神經發育和信號傳遞等功能的模塊和社群大小有較強的非線性相關,其中,與催產素、多巴胺遞質系統有關的改變格外引人注目。

在哺乳類中,催產素和多巴胺具有強化母親與幼兒之間的紐帶的作用,而寒冷等惡劣氣候條件通常會造成親本投入的增加,如哺乳期的延長。因此,很可能是寒冷環境對個體間依戀行為的選擇,驅動了奇鼻猴類神經遞質系統的快速演化,進一步造成個體性情的轉變,使理毛、雄性間容忍(male tolerance)等一系列利于合作的行為增加,為更大更復雜的社群的形成奠定了基礎。

為檢驗這一假設,研究者們選擇了生態行為學、分子和細胞生物學等多個入手點。首先,對不同奇鼻猴的觀察數據的量化比較確認了一系列友好行為在一雄多雌、類重層和重層社會中呈遞增態勢。其次,對催產素、多巴胺通路中的正選擇基因的功能驗證,為這一差異提供了分子層面的解讀。例如,OXTR是重要的催產素受體蛋白,DRD1是多巴胺受體,它們在奇鼻猴類中均有特異的突變。被轉入人胚腎細胞后,奇鼻猴類,特別是金絲猴的受體蛋白表現得比一雄多雌的葉猴更為靈敏,與蛋白結構模擬顯示的更高配體親和力相吻合。這暗示以這兩種神經遞質為代表的神經-內分泌系統的重塑是亞洲葉猴形成更大、更穩定社會的生理基礎,為后續研究指明了方向。

▲神經-激素調節的適應性變化增強社會親和力(供圖:齊曉光 趙蘭 武進偉)

最后,我們終于可以回到當初的問題:造成靈長類社會結構差異的是什么因素?答案是環境和系統發育兼而有之。在亞洲葉猴的案例中,環境劇變驅動了社會結構的快速演變,但系統發育慣性在漫長的時間尺度中保持了該性狀的穩定。當然,異質的環境無時無刻不在侵蝕著這種穩定性,與世隔絕的明打威群島上回到祖先狀態的豚尾葉猴就是一例。這啟示我們,在這個運動不息的世界上,維持靜止是一件如此困難的事;但同時,一路走來的經歷或多或少會成為你的一部分,不能用現狀解釋一切。自然界的故事每天都在被新的篇章覆寫,但它們從未離去,只待有心人將它揀起,拼湊,娓娓道來。

本研究由西北大學李保國教授,昆明動物所吳東東研究員,昆明動物所Cyril C. Grueter研究員主導,與昆明動物所、浙江大學醫學院張國捷教授,西北工業大學邱強教授,南京師范大學鄧成教授等合作完成。西北大學齊曉光教授、西北大學博士后武進偉、趙蘭為論文共同第一作者。該研究獲得國家自然科學基金,陜西省科技廳創新人才推進計劃-科技創新團隊,西北大學優秀人才培育專項,陜西省教育廳基礎研究計劃等支持。

原文鏈接:https://k.sina.cn/article_5284329303_13af877570190123g8.html?wm=13500_0055&vt=4