從愛好獨居的紅毛猩猩,到“夫妻雙雙把家還”的白掌長臂猿,再到“坐擁后宮”的葉猴和群婚的食蟹猴,靈長類的“婚戀觀”和“交際圈”大小有著天壤之別。是什么樣的驅動力塑造了這種差異?這個問題,在西北大學團隊對亞洲葉猴的研究中得到了解答——

6月2日凌晨,《科學》(Science)雜志以長文形式刊發西北大學金絲猴研究團隊最新研究成果Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates(《寒冷適應促進了亞洲葉猴社會系統的演化》),首次系統性地揭示了靈長類社會演化之謎。該期《科學》封面圖為亞洲葉猴的代表——秦嶺金絲猴,圖片由西北大學研究團隊提供。

《科學》(Science)雜志本期封面。西北大學供圖

還原亞洲葉猴社會系統演化歷史

“靈長類動物具有復雜而多樣的社會結構。他們的社會結構具有很強的系統發育信號,且受到歷史上環境劇變的深刻影響,并且記錄在他們的基因組上。”在西北大學6月2日召開的相關研究成果發布會上,西北大學生命科學學院教授、論文共同第一作者齊曉光說。

“我們聚焦金絲猴研究20余年,利用GPS項圈、衛星遙感技術和社會網絡分析相結合的方法,通過長期野外跟蹤觀察,一直想揭開靈長類社會的神秘面紗。”西北大學教授、共同通訊作者李保國介紹。

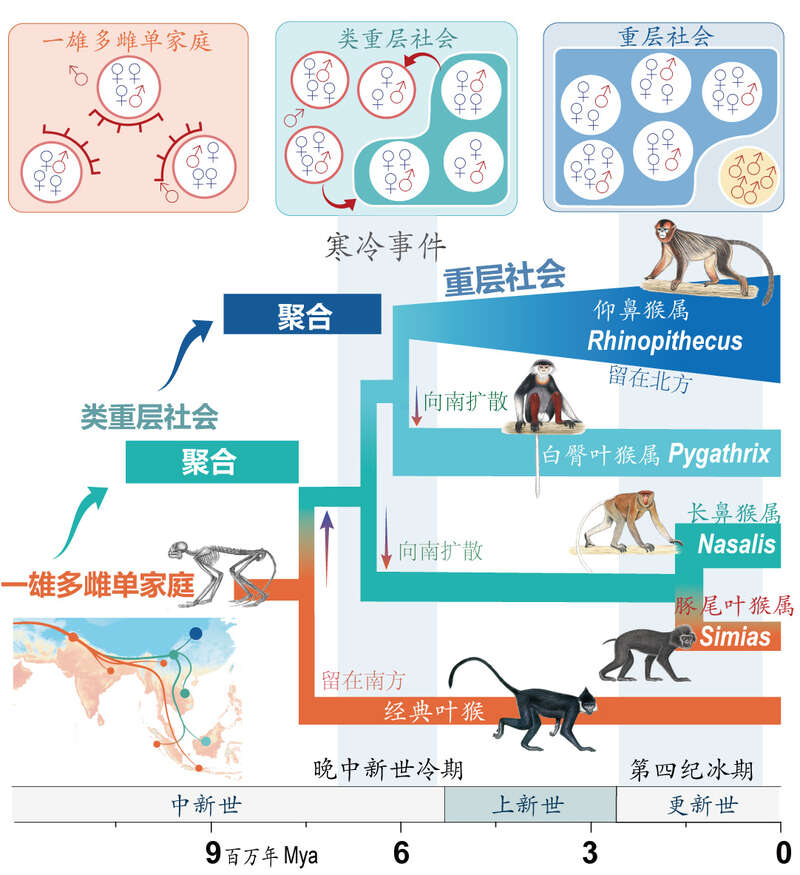

經過多年研究,團隊發現金絲猴社會獨特的4層式社會結構:家庭、分隊、群組、社群。2014年,齊曉光、李保國在《自然——通訊》雜志共同發展論文,首次提出 “亞洲起源——聚合”假說,打破了西方學者對靈長類復雜社會起源的單一認識,從此開啟了研究動物社會系統進化的新大道。

此次,研究團隊將目光拉長至800萬年前,從生物化石所提示的歷史分布和對古海平面、古地理、古氣候等大數據的挖掘,一點點拼湊出亞洲葉猴祖先的擴散路徑。

大約800萬年前的中新世,亞洲葉猴的祖先從歐洲擴散而來。

其中一支,從印度半島擴散到了東南亞地區,這一類群分化成3個屬,并保留了祖先的一雄多雌制“單家庭群”社會系統。

另一支則在晚中新世擴散到了中國云南,形成了奇鼻猴的基部類群。伴隨著這一地區晚中新世的寒冷事件,它們的家庭群不再互相排斥,時而分離,時而聚合,形成了類重層社會。

由于食物匱乏,大多數奇鼻猴后來向南擴散,演化出白臀葉猴和長鼻猴等不同物種。時至今日,盡管它們生活在越南和加里曼丹島的溫暖地區,卻仍然保留著類重層社會這一結構特征。

與此同時,留在中國北方的近親金絲猴,卻在更新世反復的冰期與間冰期的一次次寒冷事件中,拉近了社會關系,培養出家庭間長期、穩定的紐帶聯系,演化出了真正的重層社會。

“我們發現,生活在寒冷環境中的物種傾向于形成較大的社群,且兩次社會聚合分別發生在晚中新世冷期和更新世第四紀冰期,這表明寒冷事件可能驅動了社群聚集。”齊曉光說,以此為依據,團隊提出了亞洲葉猴“三幕式”的社會演化歷史。這個發現,也是對團隊提出“亞洲起源——聚合”假說的系統闡明。

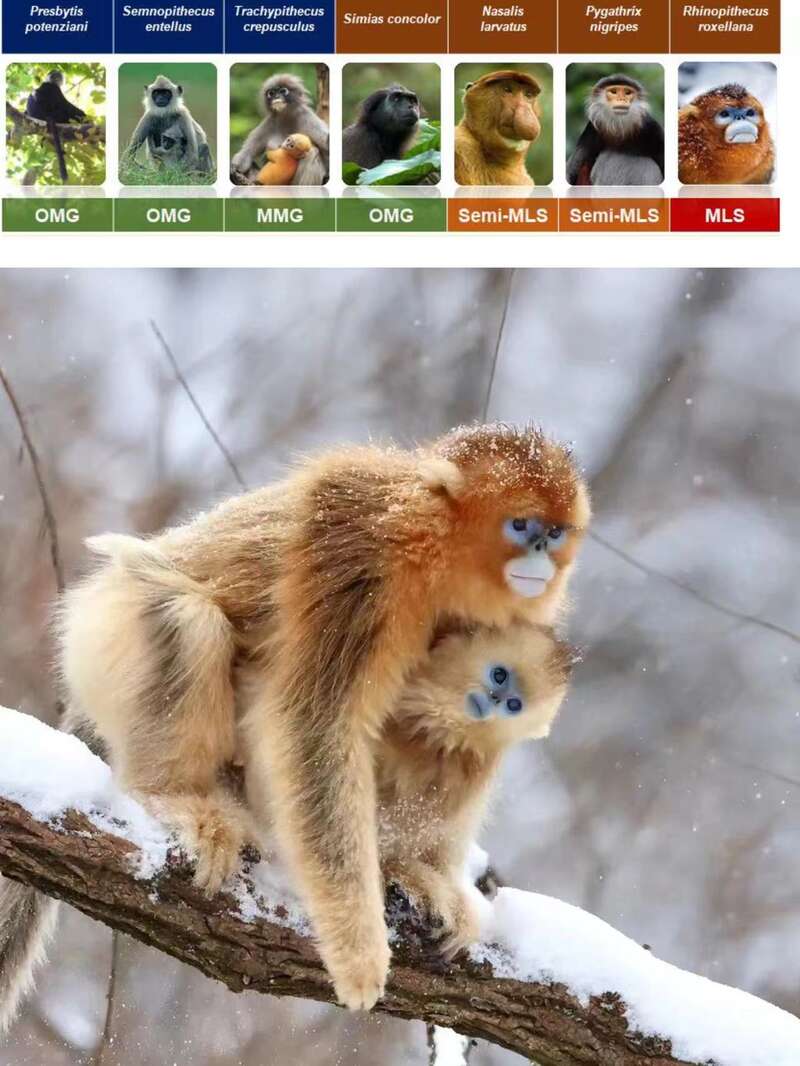

為什么選擇亞洲葉猴作為研究對象?科學家也給出了最好的解答:亞洲葉猴屬于舊大陸猴疣猴亞科,共七屬55種,包含“一夫多妻”的單家庭社會、“多夫多妻”社會、重層社會和類重層社會4種不同的社會系統類型,從熱帶雨林到溫帶雪山地區均有分布,團隊認為這個類群是研究靈長類社會進化機制系統很好的模型。

為做好此項研究,團隊與國內外高校、研究院所、動物園等多個團隊合作,分析調查了亞洲葉猴2903個棲息地,對每個棲息地提取的19個環境變量的綜合生態因子進行分析,構建了迄今為止最全的亞洲生態數據集。

建立“行為——生態——基因組”研究框架

在800萬年來的漫漫時光長河中,一次次的寒冷事件是如何驅動亞洲葉猴完成社群聚集的?這需要對代代相傳的基因組數據進行分析來證實。

為解答疑惑,團隊開創性地建立了“行為——生態——基因組”這一全新的研究范式。他們克服跨學科、跨地域等重重困難,完成了亞洲葉猴七個屬代表物種的高質量全基因組測序,得到了全球首個染色體級別的非人靈長類基因組,從而構建精確的系統發育關系。

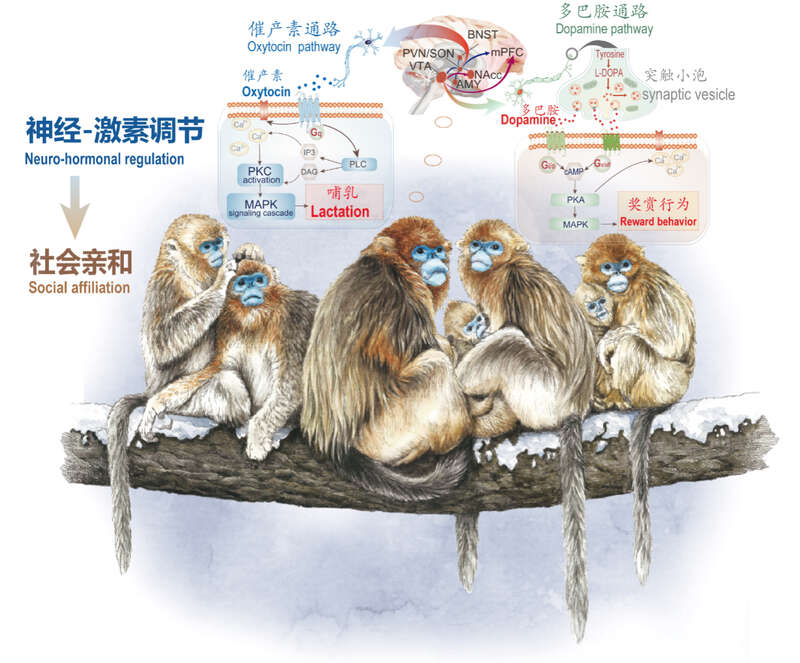

“我們把宏觀進化生物學與微觀分子生物學的中心法則相結合,來挖掘寒冷事件驅動社群聚集背后的遺傳學機制。”齊曉光說。通過比較基因組學方法,結合系統發育分析檢測結果顯示,歷史上的寒冷事件促進了亞洲葉猴的能量代謝和神經——激素調節相關基因受到正選擇,演化出了更加有效的腦、神經——激素調控網絡,其中在奇鼻猴類群中與催產素、多巴胺遞質系統有關的基因改變格外引人注目:其類群的社會呈現兩步式的逐步聚合模式,從祖先的“一夫多妻”到形成具有分離——聚合特征的類重層社會,再演化出“家庭”長期生活在一起的大型重層社會。

團隊發現:在哺乳動物中,催產素和多巴胺具有強化母親與幼兒之間的紐帶的作用。寒冷效應引發它們的適應性變化,強化了母嬰間的紐帶,延長了寒冷地區奇鼻猴的親本撫育。同時,個體間的友好行為也得到促進,進而推動了單家庭群向重層社會的聚集。這一結果,還得到了細胞功能實驗和行為學實驗的驗證。

神經——激素調節的適應性變化增強社會親和力。西北大學供圖

“比如我們秦嶺金絲猴,它們所處的地方氣候寒冷,食物匱乏,就會有更多的抱團取暖、互相理毛的行為。這樣的神經調節機制,也間接增加了個體的友好行為以及容忍度,從而促進了家庭群向重層社會的聚集。”齊曉光說。

此項研究整合了動物行為學、生態學、地質學、比較基因組學等多學科手段,完整揭示了亞洲葉猴復雜社會系統演化的過程、動力和遺傳基礎。其更大的意義,在于“行為——生態——基因組”的全新研究范式建立,這對理解包括人類在內的靈長類社會行為起源演化機制提供了新思路,也為動物行為學領域的發展開辟了新方向。

正如《科學》雜志審稿人評價:“作者通過多學科交叉的方法,完整回溯了亞洲葉猴的社會演化歷史,并對其生態成因和遺傳基礎進行綜合解析,這在靈長類和脊椎動物的研究中都是前所未有的,為社會演化領域開辟了一條新大道。”

堅守初心:“喜歡它就想要保護它”

能讓這么漂亮的秦嶺金絲猴登上《科學》封面讓全世界看到,是齊曉光多年來最大的心愿。1999年,他加入西北大學金絲猴研究團隊,師從李保國教授,成為秦嶺金絲猴野外研究的開拓者之一。

“第一次看到金絲猴,是在大一寒假。”齊曉光獨自徒步12個小時后,終于在秦嶺深處看到它們:“‘嘩’一聲,它們從我頭頂蹦過——淺黃的毛發,淡藍的皮膚,純凈的眼睛……太美好了!”“喜歡它就想要保護它”成為他堅持研究金絲猴20余年的初心。

早年,齊曉光每年都會在秦嶺金絲猴基地待六七個月,穿越崇山峻嶺、晝夜風餐露宿,細心觀察金絲猴的每一個細微動作,不遺余力收集數據、分析研究結果。也正是常年駐守野外基地,讓他們探索出適用于山地靈長類行為學研究的一整套方法,為后續研究奠定了關鍵基礎。

“以往對靈長類社會系統的演化機制研究,一直停留在純宏觀水平,缺乏對分子機制的深入探究。正是由于缺少合適的研究模板及全基因組數據,其具體演化機制尤其是遺傳基礎一直沒有大的突破。”在請教多位動物領域專家無果后,齊曉光和團隊專家開始了孤獨嘗試。一遍遍嘗試試錯、一次次推翻重組……正是這樣帶領武進偉、趙蘭兩位博士后一起探索的時光,令齊曉光十分難忘。

實驗室工作(左一為李保國,中者為齊曉光)。王天問/攝

最終,團隊終于在微觀分子生物學中找到了突破瓶頸的線索。面對擺在面前,極其龐大、繁瑣又完全陌生的全新領域,團隊冥行擿埴,繼續突破。“人為設置的學科分類,使得我們只能看到一個側面,但生物演化本身不會因為人為設置的這些分類而存在必然,這也逼迫我們不得不用綜合的眼光去看待演化的進程實踐。”趙蘭說。

在西北大學校園,齊曉光也常常與研究5億年前寒武紀化石的舒德干院士團隊師生交流,盡管他們研究的時期跨越上億年,但涉及行為、生態、地質、化石、遺傳等多個維度,只要有交集就會令他產生興趣。

“未來,我們將繼續深化以亞洲葉猴為代表的靈長類社會系統演化機制研究,繼而探索人類早期社會的起源與變遷。”齊曉光滿懷期待。

原文鏈接:https://s.cyol.com/articles/2023-06/02/content_6z77bYfG.html?gid=2V1Qqd1E