4月25日,亞洲文化遺產保護聯盟大會在西安召開,國家主席習近平向大會致賀信。以西北大學為實施單位的“絲綢之路考古合作研究中心”在大會上正式揭牌。

在中心揭牌的重要時刻,在距離西安4000多公里外的土庫曼斯坦,“絲綢之路考古合作研究中心”首席科學家、西北大學中亞考古隊隊長王建新和團隊正開展著首次進入該國的考古調查工作。“我們正在做著百分之二百的努力,爭取實現中亞五國考古全覆蓋。”王建新說。

在3月下旬,王建新還受烏茲別克斯坦文化遺產署的邀請,在烏開展了中烏合作大遺址保護工作的遺址選點前期調研,與烏方分享我國本世紀以來逐漸形成的、具有中國特色的大遺址保護和大遺址考古的理念,受到了烏方的高度贊揚。

這個春季,由西北大學、陜西省考古研究院等單位組建的專家團隊正兵分五路,與多個國家的考古學家合作,在烏茲別克斯坦開展著一系列工作。而作為第一個走進中亞國家開展考古研究的中國學者,王建新已在這里深耕了14個年頭。

從西安出發,循著張騫的足跡

1995年,陜西西安。在西北大學太白校區一間不足20平米的辦公室里,王建新和同事們一同畫下了西北大學考古學科宏偉的學術藍圖:“立足長安,面向西域;周秦漢唐,絲綢之路”。

做足了充分的學術準備,1999年,一支由西大考古專業專家教授和學生組成的考古隊,走出了“象牙塔”,走進了茫茫戈壁,走進了2000多年前的歷史風煙里。

“走馬觀花-下馬觀花-精準發掘”,十年間,他們數百次往返于陜西、甘肅、新疆。王建新等人在實踐中提出了“游牧文化聚落考古”的理論,打破了學術界長久以來“游牧民族居無定所”的論斷。2007年,團隊在東天山地區發現了疑似是月氏王庭遺址的“石人子溝(東黑溝)遺址群”,該成果入選全國十大考古新發現。經過10余年的工作,初步確認公元前5世紀至前2世紀期間分布于東天山地區的游牧文化應為月氏遺存。

石人子溝遺址

然而,這一認識要想得到國際學術界的公認,就必須走進中亞,沿著月氏人西遷路線“走出去”,找到西遷中亞的大月氏遺存,做到兩相印證。

在1999年的中國考古學會年會上,王建新就積極向同行們闡述中國考古走出國門的重要性。他堅定有力地提出:“中國考古一定要走出去,只有把中國放在世界文化的大格局下來看待,才能更清晰地認知中華文明的特質和優勢。”“開展境外考古,掌握世界文明的一手資料,不再吃‘學術剩飯’,才能發出‘中國好聲音’!”

“走出去”,說起來容易做起來難。面對陌生的國度,他既茫然又擔心——在那里開展考古研究,能不能得到國外同行的支持與配合?能不能得到政策支持和條件保障?在中亞開展考古研究有沒有外交政策支持?“既然中國考古一定要走出去,那就由我開始吧!”

2009年,王建新成為了首個進入中亞開展考古研究的中國學者。從東天山出發,追蹤月氏西遷路線,到達了烏茲別克斯坦。在20多年的絲綢之路考古工作中,他逐步探索出了“大范圍系統區域調查與小規模科學精準發掘相結合”的考古工作方式。

考察烏茲別克斯坦薩帕利特佩遺址

2013年9月,習近平主席在哈薩克斯坦訪問時,正式提出共建“絲綢之路經濟帶”的倡議。西大考古人聽到這個消息倍受鼓舞,大家決心要牢牢把握歷史機遇,緊跟黨和國家推進“絲綢之路經濟帶”建設的時代步伐,在考古第一線為國家貢獻力量。當年12月,在陜西省政府的支持下,西北大學與烏茲別克斯坦共和國科學院考古研究所正式簽署了合作協議,雙方組成中烏聯合考古隊。

學術研究與國家戰略深度契合,并能為“一帶一路”建設服務,西大考古人對自己的工作更加充滿信心,覺得自己的學問有了“用武之地”。

經多次調查,2015至2016 年,聯合考古隊先在撒馬爾罕西南的西天山北麓山前地帶發掘了屬于康居的文化遺存的撒扎干遺址,這個發現令人振奮不已,因為據《史記·大宛列傳》記載,張騫當年正是經康居抵達月氏的。

2015年中烏考古隊員在撒扎干遺址新建成的保護大棚前合影

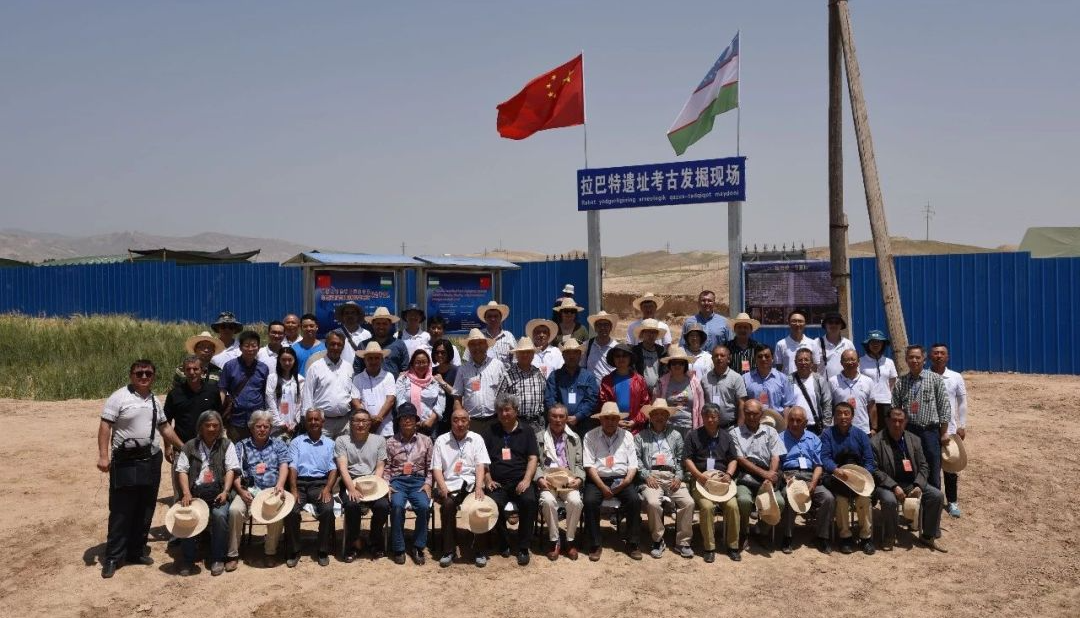

功夫不負有心人,2016年,考古隊在烏茲別克斯坦南部小城拜松發現了拉巴特墓地,并于2017至2018年對該墓地進行了發掘。經過對時空范圍、文化特征等方面的系統比較研究可以確認,拉巴特遺址很有可能就是尋找已久的西遷中亞的大月氏的遺存!

2016年9月27日 西北大學與烏茲別克斯坦國家科學院考古研究所共同發布絲路考古研究進展

“走出去”14年,中亞考古取得了階段性成果。2019年“中烏聯合考古成果展——月氏與康居的考古發現”在烏茲別克斯坦國家歷史博物館展出,引起當地公眾、國際學術界以及全球各大媒體的高度關注。烏國總統米爾季約耶夫也給予了高度贊許,肯定了中烏聯合考古隊的工作和取得的成果。2020年12月,由西北大學與故宮博物院聯合主辦的“絕域蒼茫萬里行——絲綢之路(烏茲別克斯坦段)考古成果展”在故宮博物院舉辦。

這是中國科學家在中亞考古研究領域的重要突破。這些成果為用中國話語闡釋絲綢之路歷史提供了實證資料和科學依據,對國際學術界的一些流行觀點甚至寫入教科書的結論提出挑戰,從而獲得了不容忽視的學術話語權。《人民日報》以“現代張騫”來形容和評價西北大學考古隊員。

14年來,在從中國西安到中亞的廣袤大地上,他們取得了一系列首創性的重大考古發現,確認了《史記》《漢書》等文獻記載的古代月氏和康居的文化遺存,為絲綢之路考古提供了廣為認可的“中國方案”,生動詮釋了新時代高校知識分子的使命和擔當。

從考古出發,以尊重和開放的態度

“相互尊重是聯合考古隊建立互信的基礎。我們尊重所在國的歷史、文化遺產和人民,尊重我們的合作伙伴。”王建新說。從走進烏茲別克斯坦,中亞考古隊就尊重當地國情民情,創立和推行了“人才培養+遺址保護+考古發掘”三結合的工作模式。在發掘過程中,考古隊也為該國培養了一大批專業人才。

多年來,王建新和團隊專家共培養了碩、博士研究生98人,其中不乏來自中亞的學生。

烏茲別克斯坦留學生蘇河是王建新指導的第一個外籍博士。他十分感謝中國老師的培養。他說:“中國的老師,不僅毫無保留地教導我,還為我國的遺址保護、文物保護做了很多開創性的工作。從老師那里,我學到了大愛無私。未來,我也將會成為中烏文化交流的使者。”

除了學歷生的培養,在工作中,考古隊的專家們還秉持著“開放包容”的態度,向合作的烏方人員介紹考古專業技術及經驗。中國考古隊員的專業素養和學術品格,吸引了外國科研人員和大學生的熱情合作。除了來自烏茲別克斯坦科學院、塔什干大學、費爾干大學、鐵爾梅茲大學的數十位師生加入,更有在絲路沿線開展研究數十年之久的西方國家考古學者尋求合作。

向烏方人員介紹中方考古專業技術及經驗

中亞考古隊向當地官員介紹工地情況

2021年8月,西北大學與烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦等國高校和科研機構共同申報的“中國—中亞人類與環境‘一帶一路’聯合實驗室”正式獲批,目前已與中亞國家的20余個高等院校和科研院所簽訂了合作協議,利用配套建設的17個專題實驗室,13個教學科研實驗室,在科學研究、研究生聯合培養、教師交流互訪、實驗技術平臺開放共享等方面開展全方位合作。

如今,“考古發掘+遺址保護+人才培養”三結合模式,得到了稱贊。伴隨著“一帶一路”倡議的推進,當地政府和民眾也越來越多地感受到來自中國的善意,人們會用“你好”和微笑表達他們的友好,政府官員也會對這群來自中國的考古專家豎起大拇指,感謝他們為本國文物保護作出的貢獻。他們是文化的使者,在學術交流和與當地人民交往中,播撒著友誼的種子。

多學科交叉研究也是西北大學團隊在中亞開展合作研究時秉承的思路。正在烏茲別克斯坦開展蘇爾漢河流域多學科合作研究的西北大學文化遺產學院院長、“絲綢之路考古合作研究中心”副主任馬健帶領著17名考古、地質、地理、信息學科專家開展國際聯合多科學考察,嘗試揭示地質構造演化、氣候環境變遷對絲綢之路沿線古代文明形成與發展的塑造與重要驅動。“我們會與中亞學者通力合作,攜手保護好、傳承好絲綢之路文化遺產多元多彩的歷史文化風貌,為推動‘一帶一路’國際合作和人文交流作出學術貢獻。”馬健說。

從西大出發,牢記囑托踔厲奮發

2016年6月,習近平主席訪問烏茲別克斯坦前夕,在烏媒體上發表的署名文章指出:“中國國家文物局、中國社會科學院、中國西北大學等單位積極同烏方開展聯合考古和古跡修復工作,為恢復絲綢之路歷史風貌作出了重要努力。”訪烏期間,習近平主席專程接見了包括西北大學中亞考古隊在內的中方考古隊員。這是考古隊的莫大光榮,更成為了他們努力工作的動力源泉。

2021年5月12日,時任國務委員兼外長王毅在西安主持“中國+中亞五國”外長第二次會晤時專門提到,中方計劃在中國西北大學建立“中亞絲綢之路考古合作研究中心”,歡迎各方積極參與。這項提議,對于西北大學來說,是鼓勵,更是鞭策。為落實“中國+中亞五國”外長第二次會晤成果,西北大學迅速行動,在整合西北大學絲綢之路考古中心、陜西省絲綢之路考古中心研究力量的基礎上,成立了絲綢之路考古合作研究中心,并從發展定位、運行機制、人才培養等方面大力推進中心建設。

西北大學校長郭立宏介紹,“我們牢記總書記囑托,舉全校之力,把中心作為‘特區’來建設。給資源、給政策,高標準定位、高質量統籌,形成改革勢能,全力把中心打造成為具有西大特色、中國特色的國際一流研究平臺。”

截至中心在亞洲文化遺產保護聯盟大會上正式揭牌,西北大學已與8個國家和地區的13所高校、科研機構簽署了共建絲綢之路考古合作研究中心協議,聘請了來自9個國家的26位考古領域專家學者擔任中心學術委員會委員。

2022年2月,西北大學考古學科入選國家第二輪“雙一流”建設學科名單。2022年10月,由西北大學發起推動、中烏兩國郵政部門正式發行《中烏絲綢之路考古》郵票郵折。2022年11月,由西北大學與中國科學院空天信息創新研究院、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、西安市文物保護考古研究院、烏茲別克斯坦共和國科學院考古研究所、烏茲別克斯坦國立大學等國內外單位聯合申請的國家重點研發計劃“中國-中亞人類與環境‘一帶一路’聯合實驗室建設與蘇爾漢河流域古代人類文化與環境聯合研究”獲得立項。今年2月,西北大學申報的國家留學基金管理委員會“2023年國別區域研究人才支持計劃項目”成功獲批。

“我們要深入學習貫徹習近平主席賀信精神,圍繞絲綢之路文明交流的價值闡釋和價值傳承為主線,充分發揮考古學一流學科優勢特色,與絲路沿線國家深入開展國際考古合作和學術交流。聚焦文物、文化、文明三個方面,產出更多高質量原創性成果,促進我國與相關國家的人文交流、文明交往和文化互鑒。”西北大學黨委書記王亞杰說。

近年來,西北大學中亞考古隊先后獲評“全國工人先鋒號”“全國教育系統先進集體”“全國向上向善好青年”和“三秦楷模”等榮譽稱號。師生以中亞考古隊等學校先進典型為原型創作了《英雄如歌》《百廿回望》等校園文化作品,在中亞考古隊的感召下,西大師生為黨育人、為國育才的使命感愈發強烈,立足崗位、以學報國在百廿西大蔚然成風。

新時代、新使命、新擔當。西北大學中亞考古隊堅守知識報國情懷,牢記絲路考古使命,在習近平總書記的關懷鼓勵下,繼續傳承和發揚優良傳統,為續寫與絲綢之路的不解之緣,不斷開拓和深化同中亞國家的合作與交流,為精謹細膩的“一帶一路”“工筆畫”留下西大風采。

“最近,我們還要去費爾干納,為今年的費爾干納盆地考古中、烏、塔、吉四國聯合考察工作做前期準備。我們會以更加飽滿的熱情,做絲綢之路考古和文化遺產保護工作的先行者、開拓者和奮斗者。”王建新滿懷信心地說。

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/zIqbeqbON6nvfhH-YzPsQw