3月28日,地處涇河流域的陜西旬邑西頭遺址被評為“2022年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)”之一。這一成果既是無數(shù)陜西考古人辛勤研究的勞動結晶,也標志著陜西考古工作邁上新臺階。

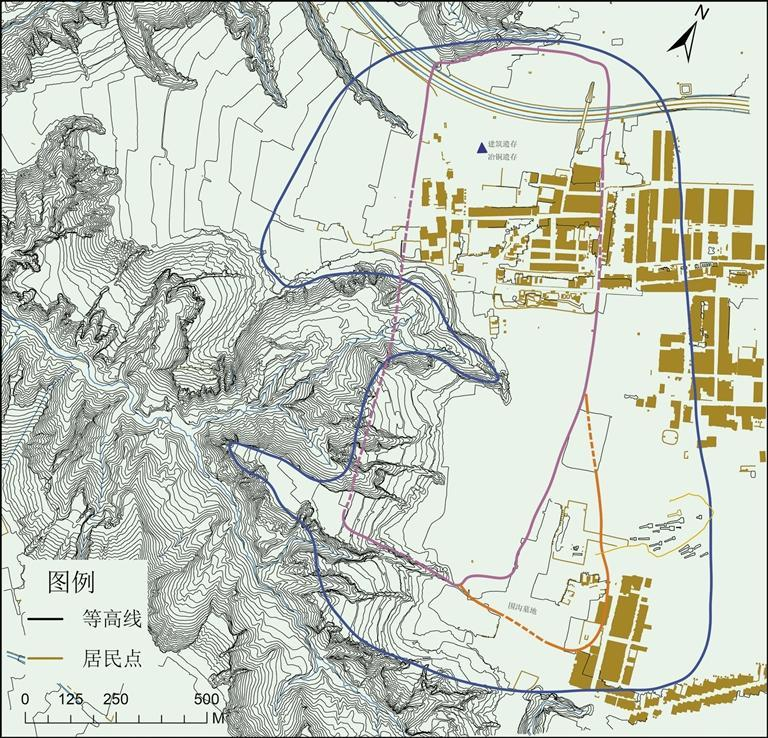

2018年至今,西北大學、陜西省考古研究院、咸陽市文物考古研究所等單位對旬邑西頭遺址進行持續(xù)考古發(fā)掘。通過區(qū)域性系統(tǒng)調查及考古勘探工作,工作人員確認該遺址面積約300萬平方米,其中以商周時期遺存為主體,分布面積約200萬平方米,是迄今為止涇河流域發(fā)現(xiàn)規(guī)模最大的商周時期聚落之一。

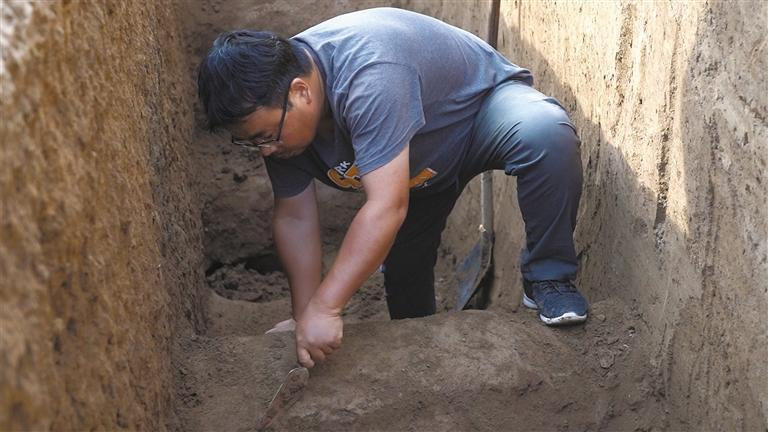

5年來,多名考古人扎根旬邑,在冰天雪地中記錄,在驕陽暴曬下勘查,以手鏟挖掘壕溝,用腳步丈量黃土,將汗水揮灑在這片土地上。“發(fā)掘工作仍在繼續(xù)。哪怕需要十年、數(shù)十年,我們也將在此奮斗。”西頭遺址項目負責人、西北大學文化遺產(chǎn)學院教授豆海鋒說,“揭開這片遺址的秘密,是我輩考古人的使命。”

2020年至2021年西頭遺址尖子地點發(fā)掘航拍圖

因為熱愛扎根于此

西頭遺址的發(fā)現(xiàn)可以追溯至1943年,考古專家石璋如發(fā)現(xiàn)該遺址并稱其為“南頭遺址”。2017年,西北大學等單位在初步勘探后,明確了遺址分布范圍和文化內(nèi)涵,將新確認的遺址稱為“西頭遺址”。從2018年開始,西頭遺址區(qū)域系統(tǒng)考古調查正式開展。豆海鋒作為負責人主持遺址的考古發(fā)掘工作。

2016年,豆海鋒便與陜西旬邑結緣。他曾參與了此處棗林河灘遺址和孫家遺址的發(fā)掘工作,收獲頗豐。他堅信旬邑還存在其他文化遺存,便帶領考古隊駐守于此,一待就是數(shù)年。

2018年,西北大學文化遺產(chǎn)學院博士生劉威初到西頭遺址工地。由于基地還未建好,他只能與同事留守在考古隊的實驗樓里整理遺址資料。冬季正式勘探時,由于實驗樓內(nèi)沒有暖氣,房間四處漏風,劉威時常在夜里被凍得瑟瑟發(fā)抖;白天下工地記錄勘探情況時,他又時常在冰天雪地中佇立整整一天。“有一年冬天,零下十幾攝氏度,水管都凍裂了,我們穿著兩層軍大衣站在雪地里,沒一個人喊累,大家都知道自己的使命。”劉威告訴記者,“當時的生活和工作條件是真的艱苦,但是值得。”

寒冬過后,雨季又帶給西頭考古人不小的麻煩。2022年夏季突降暴雨,豆海鋒擔心雨水倒灌,帶領兩名工作人員,一人拿一把鐵鍬冒雨沖進M90墓葬,硬生生將雨水流淌的路徑改道,將探眼中流入的雨水全部排出,花了整整3個小時才保住完整的墓室。“我們3個人干完活都變成了泥人,累得一句話都說不出,但還好去得早,不然后果不堪設想。”提及此事,豆海鋒仍心有余悸。

西頭遺址分布圖 受訪者供圖

隨著發(fā)掘工作有序進行,收獲不期而至。

西北大學博士后、西頭遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場負責人李曉健表示:“我們在西頭遺址發(fā)現(xiàn)了大型城址,面積初步估測有80萬平方米。在80萬平方米的城址范圍內(nèi),我們發(fā)現(xiàn)有冶銅遺存、高等級的夯土建筑遺址,證明當時這個聚落的等級是非常高的。目前,這里發(fā)現(xiàn)將近20座帶墓道的甲字形大墓,數(shù)量非常多,僅次于周公廟遺址,超過了晉侯墓地。”

在魚嘴坡發(fā)掘時,考古隊員發(fā)現(xiàn)西邊梯田土質不同,勘探后果然發(fā)現(xiàn)灰土(文化遺存中含有大量灰燼,動植物腐敗物質使文化層中土壤的顏色變成黑色、灰褐色)。隊員們緊急對此進行搶救性發(fā)掘。由于坡度太大,車輛無法靠近,考古隊員便將帳篷搭在梯田下,風餐露宿,每天要背著數(shù)十斤的土樣、陶片爬30度至40度的大坡,一干就是幾個月。

“我的學生都開玩笑說這里是‘絕望坡’。”豆海鋒笑著說,“考古人的生活艱苦,但考古是一個不斷給你驚喜的職業(yè)。我們開始認為西頭遺址或許只有30萬至40萬平方米。隨著挖掘的深入,我們發(fā)現(xiàn)了墓葬,接著又發(fā)現(xiàn)了城址遺存。不斷查找未知、發(fā)現(xiàn)未知、研究未知,這就是考古人的樂趣。”

“再多一米”的執(zhí)著

2018年至2019年,西頭考古人被一個問題困擾著:西頭遺址的墓葬在哪?起先,考古隊根據(jù)發(fā)掘經(jīng)驗和考古技術對相關地區(qū)進行勘查,嘗試了地磁、探測儀等先進科技手段,卻始終找不到墓葬的位置。

豆海鋒陷入了思索:使用洛陽鏟逐步挖掘的進度雖然慢,但也是最準確的。因此,他一邊讓隊員們繼續(xù)手動挖掘,一邊勘查地形。墓葬區(qū)一般位于地勢較高處,在多番確認地形環(huán)境后,豆海鋒選定了一處區(qū)域。考古隊員在此向下探查了2米至3米,卻一無所獲。探桿所及之處都是生土(未經(jīng)人類擾亂過的天然土壤,不包含人類活動的遺物)。正在大家想要放棄時,豆海鋒堅持:“繼續(xù)往下探,哪怕再多探一米也要繼續(xù)!”

“發(fā)現(xiàn)了!”隨著考古隊員的驚嘆,在土層下7米至8米處發(fā)現(xiàn)了墓葬痕跡,甚至出現(xiàn)了使用朱砂的跡象。此后,西頭考古人在這片區(qū)域發(fā)現(xiàn)了面積超過15萬平方米的大型圍溝墓地,圍溝內(nèi)有墓葬近千座。目前,已在該墓地發(fā)掘中小型墓葬120座,馬坑3座。其中一座甲字形大墓發(fā)現(xiàn)大量殉人,為商末周初人群遷徙及周王室對涇河流域的控制方式等研究提供了十分難得的考古學材料。

“考古人需要的就是這種突破口,突破口一旦被發(fā)現(xiàn),就有可能連帶出許多珍貴發(fā)現(xiàn)。但突破口往往需要咬牙堅持下去,不然就有可能與正確答案失之交臂。”豆海鋒感慨。

項目負責人豆海鋒在清理遺跡 受訪者供圖

在墓葬群發(fā)掘過程中,西頭考古人又有了新的驚喜。劉威在清理M90棺室底部時,意外發(fā)掘出一塊帶有兩個文字的卜骨。根據(jù)甲骨學專家宋鎮(zhèn)豪先生的推測,二字有可能是“隹是”。

“雖然兩個字并不能說明歷史信息,但有甲骨文的出現(xiàn)就象征此處是有身份等級制度的,因此很可能有城邑。”豆海鋒解釋,“我們帶著問題找墓葬,帶著墓葬卜骨找城邑。考古就是在不斷反問和思考中找尋下一個問題的答案。”

漢唐時期文獻記載有“豳城”,要判斷“豳”的位置,城是必要條件。周人居住的“豳”地,一直是考古學的研究熱點,但相關史料并不明晰。豳,本意指豳山,又用作古都邑名,也作“邠”。周后稷的曾孫公劉遷居于此,相傳周人先祖即在此立國。古公亶父率眾由豳地南遷于周原。

“隨著陜西西頭遺址發(fā)掘的不斷突破,有關‘豳’地的歷史秘密也許會被揭開。”豆海鋒說。2022年,通過勘探,西頭考古人發(fā)現(xiàn)的城址面積約80萬平方米,是目前涇河中下游地區(qū)唯一的西周城址,城墻寬8米至11米,城墻外有護城壕,壕外有道路。目前,城內(nèi)發(fā)現(xiàn)有建筑基址、冶銅遺存、儲水遺存、儲糧遺存等,說明該城功能齊備,城內(nèi)人口密集。

保存歷史的責任

西頭遺址既是填補中華文明脈絡空缺的寶地,亦是考古學專業(yè)學生的“練兵場”。

“西頭考古人的隊伍很龐大,除了核心團隊外,還有很多學生在此實習。我們與考古學、文物與博物館、科技考古、文物保護等相關專業(yè)的師生配合完成工作。西頭遺址非常完整,涵蓋夯土、城墻、手工業(yè)遺址、墓葬群等多種遺存。學生能夠在這里實地勘探。”豆海鋒介紹,“西北大學的考古是科研與教學一體的,我們通過實地田野考察,將技術和理念一代代傳承下去。”

西頭遺址的考古人,都是從校園里進入考古工地實踐的。他們有的長期駐守,參與西頭遺址發(fā)掘的全流程,有的短期鍛煉技能,為今后從事考古事業(yè)打好基礎。“考古人在學生時代都需要進入考古工地作業(yè)。田野考古是考古學的基礎和靈魂。如果一個考古學者不把它作為基點,是沒法扎實做學問的。實踐是解決考古問題的基礎。”劉威告訴記者,“大家都說考古從學生時代就很艱苦,但我們拿到榮譽時,‘守得云開見月明’的成就感也是很多人無法體會的。”

西頭遺址M99墓室出土的金箔、玉器 受訪者供圖

除了本校聯(lián)動,西頭考古人還不斷創(chuàng)新工作模式,吸引其他高校和單位進行合作,如美國加州大學洛杉磯分校、廈門大學等高校都是考古團隊的合作伙伴。

正是有了考古人的傳承與堅守,才有了一件件精美器物的亮相,填補了中華文明探源中涇河流域商周時期的空白。西頭遺址是黃土高原商周時期文明化進程的縮影,展示了商周社會的更替、人群的融合和社會的發(fā)展。這一發(fā)現(xiàn)為陜西涇河中游周文明的研究打開了窗口,對周原、豐鎬等都城研究都產(chǎn)生深遠影響,有助于形成西周考古研究的體系。

西頭遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場有一條寫著“豳地遺風今何在,手鏟之下釋公劉”的橫幅,寫的正是西頭考古人一顆赤子心。5月17日,豆海鋒告訴記者:“習近平總書記在山西運城博物館考察時強調,要認真貫徹落實黨中央關于堅持保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來的工作要求,全面提升文物保護利用和文化遺產(chǎn)保護傳承水平。這正是我們西頭考古人的堅守,也是對考古事業(yè)的熱愛、執(zhí)著、求索、責任。”

考古學填補歲月空白、探尋民族脈絡、增強歷史信度。在陜西的土地上,一代代考古人篳路藍縷、堅守傳承,用手中鏟、筆下墨重現(xiàn)神州大地的榮耀。(記者 趙茁軼 張琪悅)

2022年,考古隊員對西頭遺址M99墓室出土的玉簋進行提取 受訪者供圖

記者手記 |擇一事,終一生

中華五千年文明的記憶散落在中國的大地上——在高山雪原之巔,在黃土沃野之下,在江河湖泊之濱。它們可能是一只陶罐、一柄耒耜、一截玉管……正等待著人們發(fā)現(xiàn)。考古人的使命便是找尋這些奇跡,探尋華夏民族的血脈印記,以遺跡實證歲月過往,用文物考據(jù)時代變遷。

陜西是考古人眼中的沃土。作為中華文明的重要發(fā)祥地之一,陜西文化積淀深厚,歷史上先后有十三個王朝在西安建都。多年來,陜西先后發(fā)掘遺址千余處,出土了大量珍貴文物,清晰地呈現(xiàn)了中華文明發(fā)展脈絡。

旬邑西頭遺址考古隊隊員們“擇一事、終一生”的堅守是陜西考古人的縮影。在陜西,一代又一代考古人上下求索,取得了豐碩的考古成果,在中華文明探源的實踐中取得了重要進展。從半坡遺址、楊官寨遺址、石峁遺址等考古成果中,我們既能看到陜西考古人薪火相傳,也能看到他們的愛國情懷——這是一種填補文明空缺的歷史使命感,也是對中華文明的自信。

豆海鋒回憶,曾有村民驚奇“3000年前的人使用的工具和我們幾乎一樣”。他感慨:“考古是鮮活、有存在感的,我們能夠通過文物實證讓更多人了解歷史、了解中國。”

考古發(fā)掘為完整揭示中國古代社會面貌和變化歷程打下堅實基礎。積極推動考古發(fā)掘與文化遺址保護利用深度融合,探源中華文明、展示歷史脈絡、弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,是陜西考古人義不容辭的使命。(趙茁軼)

原文鏈接:https://www.sxdaily.com.cn/2023-05/18/content_10180842.html