3月28日,2022年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)揭曉。陜西旬邑西頭遺址從22個入圍項目中脫穎而出,入選2022年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)。

旬邑西頭遺址:涇河流域西周時期“諸侯”級別高等級聚落

發(fā)掘單位:西北大學、陜西省考古研究院、咸陽市文物考古研究所

項目負責人:豆海鋒

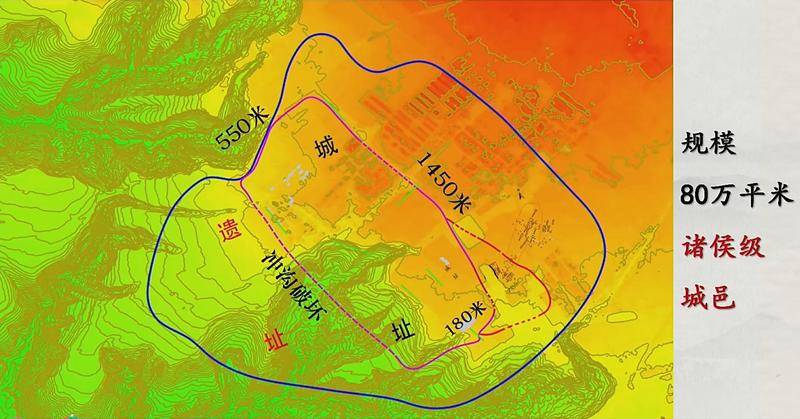

商周遺存分布面積約200萬平方米,城址面積約80萬平方米

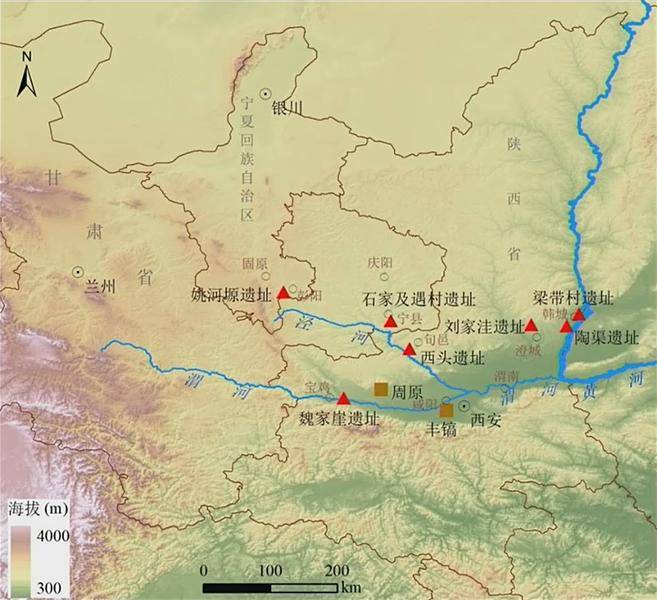

據(jù)該考古項目負責人、西北大學文化遺產(chǎn)學院副院長豆海鋒教授介紹,西頭遺址位于陜西省咸陽市旬邑縣張洪鎮(zhèn)原底社區(qū)西側約1公里西頭村,地處涇河東岸臺塬邊緣地帶,距涇河約5千米。

1943年石璋如先生在涇河流域考古調查發(fā)現(xiàn)該遺址,稱為“南頭遺址”;第二次全國文物普查將該遺址稱為“上西頭遺址”,第三次全國文物普查明確該遺址以商周時期遺存為主體。2017年西北大學等單位對該遺址進行了詳細調查與初步勘探,明確遺址分布范圍和文化內涵,將新確認的遺址稱為“西頭遺址”。

2018年—2022年,由西北大學、陜西省考古研究院、咸陽市文物考古研究所等單位對該遺址進行持續(xù)考古發(fā)掘工作,先后發(fā)掘南頭、魚嘴坡、尖子、上廟、斜圳五個地點。發(fā)現(xiàn)仰韶、龍山、先周、西周、漢唐等各時期遺存,共發(fā)掘灰坑650余座,墓葬140座,陶窯、房址、灰溝等各類遺跡40余個,出土陶器、銅器、骨器、石器千余件。

通過區(qū)域性系統(tǒng)調查及考古勘探工作,確認西頭遺址面積300萬平方米,其中以商周時期遺存為主體,分布面積約200萬平方米,是迄今為止涇河流域發(fā)現(xiàn)規(guī)模最大的商周時期聚落之一。

在遺址西側區(qū)域發(fā)現(xiàn)夯土城墻、壕溝及道路遺跡。通過考古勘探與局部解剖可基本確認城址北、東、南三面城墻分布范圍,初步判斷城址面積約80萬平方米。據(jù)打破基槽的灰坑出土遺物來看,城墻西周晚期被破壞,結合城址內遺存年代,可判斷城址的年代為西周早中期。

發(fā)現(xiàn)“周”字陶文和碳化了的粟、黍、大豆

尖子地點位于城內中部近東城墻處,該地點發(fā)現(xiàn)有西周時期的房址和大型儲水坑。

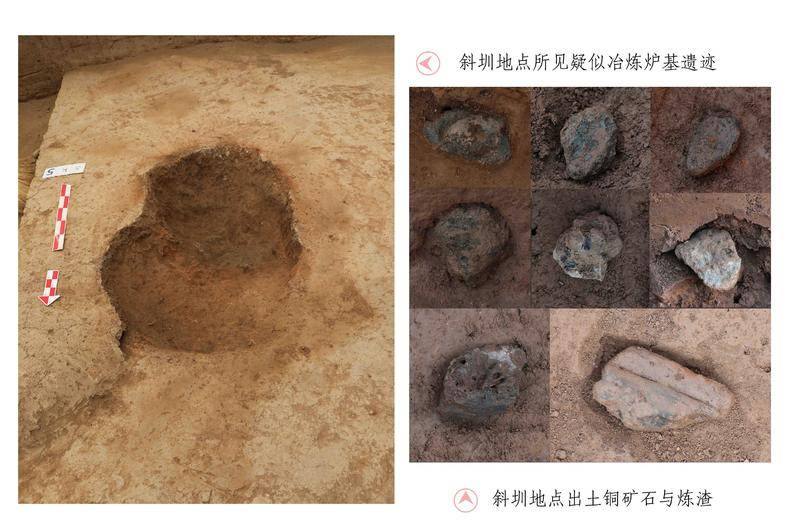

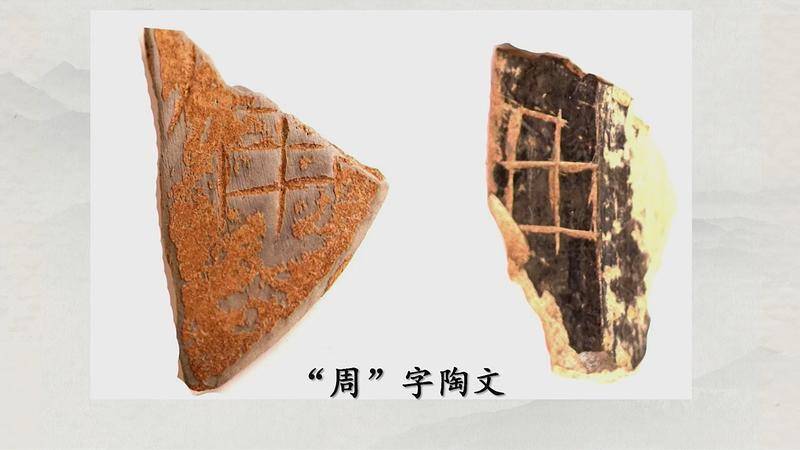

斜圳地點位于城址內東北部,發(fā)現(xiàn)有冶煉殘爐、銅礦石、煉渣和爐壁殘塊等冶銅遺存;并發(fā)現(xiàn)較大面積夯土建筑基址、大量廢棄陶瓦殘片和刻文陶器,在一塊陶器殘片上發(fā)現(xiàn)了“周”字陶文。從出土遺物可判斷,該地點冶銅和建筑基址的年代集中在西周早中期。

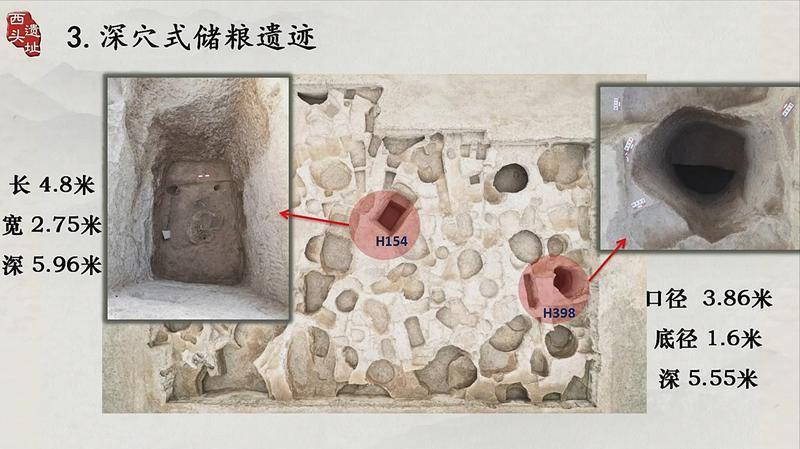

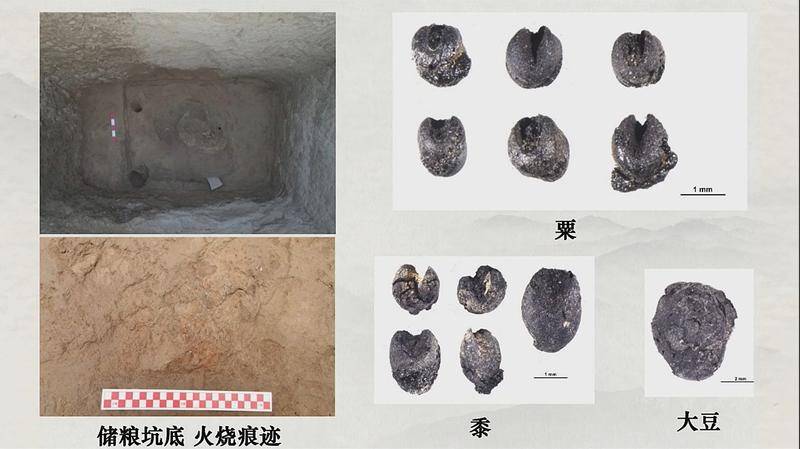

南頭地點位于南城墻外側,發(fā)現(xiàn)了深穴式儲糧遺跡,以H154、H394為代表,兩者年代為西周中期。當時的人們充分利用黃土特點,挖出了或方形或圓形的大坑,儲糧窖穴開口很大,底部很小,用火把坑地燒得板結,以達到更好的防潮效果。H154應該經(jīng)歷過兩次使用,坑挖得很深,發(fā)掘到大坑下面后,又發(fā)現(xiàn)了一個小坑,大坑套著小坑,后來小坑被墊平了。在被墊平的大坑內發(fā)現(xiàn)了陶甕,甕里有碳化的粟,在坑內還發(fā)現(xiàn)了碳化了的黍和大豆等糧食。

M90大墓殉人43具,出土了刻有甲骨文的卜骨

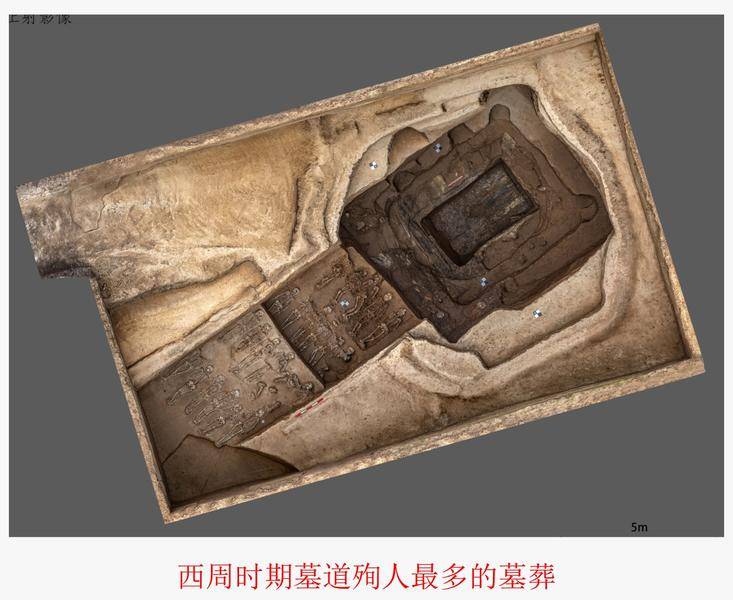

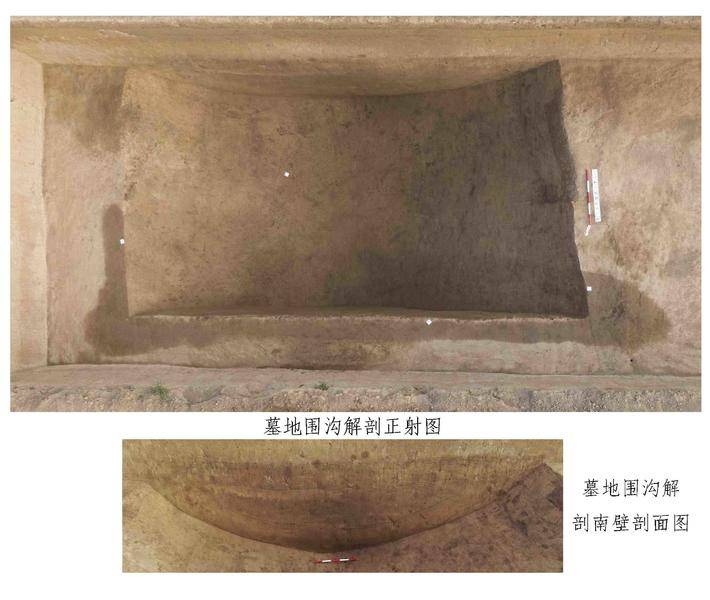

上廟地點發(fā)現(xiàn)大量墓葬,墓地外圍確認面積超15萬平方米的大型圍溝,圍溝平面近三角形,北側、南側圍溝與城址東墻外壕溝相接,所見圍溝長度約1120米。圍溝寬8.0-8.3米,距地表深3.5-4.0米,通過出土陶片可判斷圍溝年代應為商周時期。圍溝內發(fā)現(xiàn)墓葬近千座,2020—2022年已在該墓地發(fā)掘中小型墓葬120座、馬坑3座,2021--2022年發(fā)掘甲字形大墓3座。

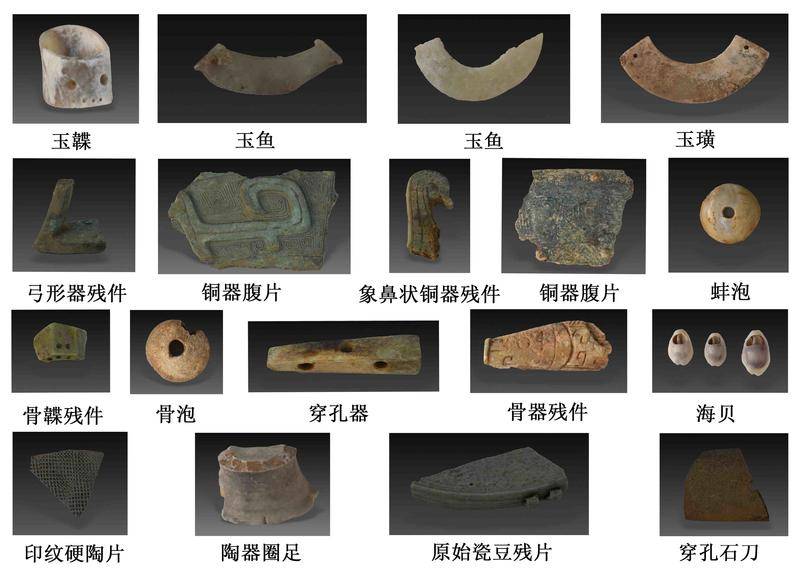

其中M90為東西向大墓,墓道內發(fā)現(xiàn)排列有序殉人38具,分三層殉埋,布滿整個墓道,墓室西側二層臺發(fā)現(xiàn)5具殉人,墓室為一棺一槨,墓室底部有腰坑。該墓年代為商末周初,出土大量海貝、蚌器、青銅簋和青銅尊等銅器殘件、原始瓷器殘片、骨器、石器、玉器及刻字卜骨等。

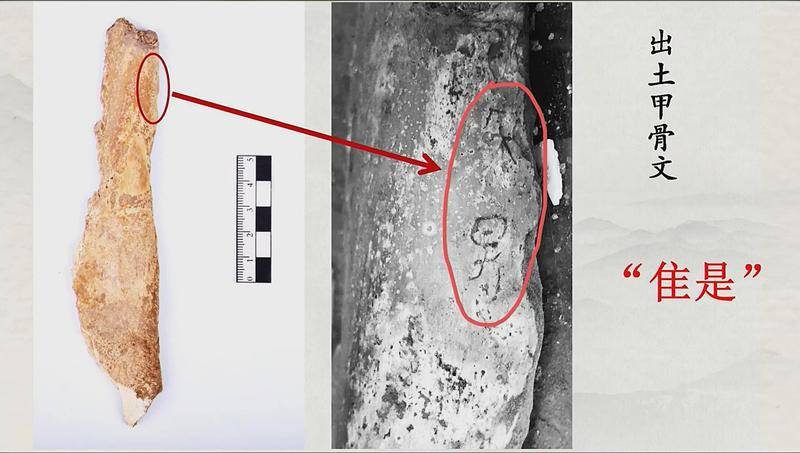

在M90大墓發(fā)現(xiàn)了一塊用來占卜的動物肩胛骨,這塊卜骨已不完整,上面發(fā)現(xiàn)刻有文字,有學者考釋可能為甲骨文的“隹是”兩字。“原來可能是一句話,但現(xiàn)在只能看到這兩個字。在古代特別是商代和西周時期,能出土甲骨文的遺址在全國可能也就不到十個,都是諸侯以上的級別。”

中型墓葬隨葬銅器中發(fā)現(xiàn)了族徽,小型墓葬中發(fā)現(xiàn)了銅甲片

M98、M99亦為甲字形大墓。

M98與M90墓道相接,墓室二層臺殘留有大量車馬器,墓葬年代為西周早期。

M99位于M98南側,墓室棺槨擾動嚴重,出土有陶器、玉器、銅器、骨器、金箔片及蚌飾,墓葬年代為西周中期。出土文物有鑲嵌綠松石的象牙梳、龍紋漆盤,以及內置銅銜、鑣、骨簪和鏃的漆盒等。發(fā)現(xiàn)的玉器有玉鸮、玉鳥、玉兔、玉石簋等。

中型墓為東西向,墓室面積10平方米以上,多有棺槨,二層臺有殉人,墓內見有腰坑并殉狗。在中型墓葬隨葬銅器中,還發(fā)現(xiàn)了銅當盧、銅斧上的族徽。

小型墓葬多為東西向、亦見有南北向,一般隨葬品較少,多見陶器、兵器及車馬器。在小型墓葬中,發(fā)現(xiàn)了銅甲片。

通過出土遺物判斷,上廟墓地墓葬的年代主要集中在商末周初和西周早期。

大型圍溝外圍墓葬等級更高,四類人在這里鎮(zhèn)守著都城“北大門”

值得關注的是,上廟墓地圍溝外東部還發(fā)現(xiàn)有甲字形大墓十余座,另有中小型墓葬百余座。根據(jù)探測的情況,這些甲字形大墓等級更高,但年代可能更晚一些。這些大墓和大型圍溝的距離不到100米,還有自己的小圍溝,小圍溝把這些大墓分開了。

根據(jù)墓葬出土器物判斷,在這里生活的人有商文化的人,有從周原和豐鎬過來的周人,有原來一直在涇河中游生活的本地人,還有小量的來自西北方向的人。這四類人應該是被組織起來的,目的可能是為這里鎮(zhèn)守重要的交通要道。因為當時的都城是豐京和鎬京,西頭遺址距離豐鎬遺址約130公里左右,這里正好扼守著涇河的交通要道,相當于是當時都城的北大門。

為涇河流域西周時期“諸侯”級高等級聚落,僅次于都城

豆海鋒教授在“十大考古新發(fā)現(xiàn)”終評會上介紹,城墻、帶墓道大墓、甲骨文、鑄銅遺存、夯土建筑基址,大型城邑的“五要素”在該遺址兼?zhèn)洹?/p>

陜西旬邑西頭遺址是近年來商周考古的重要突破,該遺址不僅發(fā)現(xiàn)了一座面積約80萬平方米的西周城址,而且在城外發(fā)現(xiàn)圍溝墓地及大型高等級墓群,目前已見甲字形墓葬超過20座,其等級如此之高、數(shù)量之多在國內均屬罕見。

西頭遺址所見西周城址功能結構完備,已發(fā)現(xiàn)的道路、儲水設施、夯土建筑、冶銅遺存等揭示了聚落內的功能區(qū)分,特別是冶銅遺存為同時期其他遺址少見,發(fā)現(xiàn)大量西周時期陶瓦充分顯示了聚落的高等級特征。城外發(fā)現(xiàn)儲糧遺存顯示了聚落規(guī)模及社會分配特征。

西周城址的發(fā)現(xiàn)為西周城邑及西周王朝對涇河流域的控制方式研究均具有重要意義。發(fā)現(xiàn)的閉合圍溝墓地以往少有見到,為商周墓葬制度增添了新材料;圍溝內發(fā)現(xiàn)不同等級墓葬,其中大型墓和中型墓見有殉人、腰坑等商文化墓葬的因素,特別是M90墓道分層、成排殉人38具,整個墓葬殉人43具,為西周墓葬少見。圍溝內墓葬隨葬品來源多元,充分體現(xiàn)了多人群融合態(tài)勢,是該區(qū)域多族群融合與發(fā)展的重要見證。圍溝墓地外側發(fā)現(xiàn)大型高等級墓葬群,并以小型圍溝將甲字形大墓在空間區(qū)分開來,這種特殊的“兆域”現(xiàn)象,為揭示人群差異及商周墓葬制度研究提供了十分難得新材料。

豆海鋒教授認為,西頭遺址應是涇河流域西周時期“諸侯”一級的高等級聚落,僅次于都城。商周時期的涇河中游是歷史文獻記載的“豳”地,周人早期在該地域有較長時間的活動。盡管西頭遺址比“豳”地的時間要晚一些,但西頭遺址的發(fā)現(xiàn)為探尋“豳”地所在提供了研究基點,也為周文明起源與早期發(fā)展研究帶來了新的研究契機。

2022年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)名單

(按年代早晚順序)

1 湖北十堰學堂梁子遺址

2 山東臨淄趙家徐姚遺址

3 山西興縣碧村遺址

4 河南偃師二里頭都邑多網(wǎng)格式布局

5 河南安陽殷墟商王陵及周邊遺存

6 陜西旬邑西頭遺址

7 貴州貴安新區(qū)大松山墓群

8 吉林琿春古城村寺廟址

9 河南開封州橋及附近汴河遺址

10 浙江溫州朔門古港遺址

原文鏈接:https://www.huashangtop.com/topi/1/277858.html