西北大學傳承于北平師范大學與北平大學的文理科師資

一、傳承于北平師范大學文理科師資基礎

西北大學京源的師資傳承既有永留西北的北平大學,也有傳承自北平師范大學、北洋工學院的文理科師資元素。

北師大1982年出版的校史記載:在抗戰時期,兩校隔街同處城固,“文、理、教育和各科學生的宿舍、教室、圖書館都是與西北大學合用的,長時期西大、西師相關學科及其課程是合班講授”,教師“大多數始終是在西大、西師互相兼課”。西北大學百余年來在學科建設上取得的這些成績,追根溯源,大多源于西北聯大時期或其前身時期,故有“學源于京,地緣于陜”的說法。比如,中國古地理學的改造、接收南海諸島、劃定國界十一段線這些成就,其實均傳承于西北聯大、北平師大地理系的基礎工作和師資:1936年在《中華建設新圖》中收錄《中國南海各島嶼圖》時描畫和注釋U型南海斷續線雛形的白眉初畢業于河北師范大學前身的北洋師范學堂,復任北平師范大學歷史地理部教授和史地系主任;1946年接收南海諸島、主持南海主要島嶼實地測量、負責南海島嶼國界劃定和命名島嶼名稱的鄭資約,1930年畢業于北平師范大學;1947年主持西沙、南沙群島范圍及主權之確定與公布會議的國民政府內政部方域司司長傅角今,1924年畢業于北京師范大學,而鄭資約、傅角今先后自1937年、1950年均到了西安,任西北大學地理系教授、系主任。鄭資約在其《南海諸島地理志略》出版后第一時間將書送給了他的地圖測量學老師、北平師范大學地理系前系主任劉玉峰教授,可見不忘師承。沒有這種積累和傳承,國民政府也不可能將如此重大的任務交給西北大學地理系。

1955年至1956年,仿北師大數學樓建成的北京師范大學西安分校(建成2年后改為陜西師范學院),與國立西北大學師范學院一并改為西安師范學院,成為今陜西師范大學、漢中師范學院(今陜西理工大學)的前身之一。這既表明兩校、兩地源遠流長的協作關系,也表明西北聯大“分而有合”、長期協作的史實。

北平大學校徽

二、傳承于北平大學的文理科師資基礎

截止到1936年,國立北平大學全校教職員共有671名(其中職員304人,教員367人)[1]。由于職員簡歷難以考證,故難以統計,經對教員的粗略統計:北平大學教員赴陜任教于西安臨時大學者113人,約占西安臨時大學教員總數254人的44%,接近半數;到西北聯大時增至156人,約占西北聯大教員總數354人(工、農兩院教員以1938年1月的數據為準)的44%,仍接近半數。1938年7月工、農兩院獨立設置后,西北聯大教員總數減至212人,出自北平大學的教員數量則超過70%以上。截至1936年,北平大學五大學院包括前法學院、前商學院和前藝術學院,共畢業學生3 139人(男生2 519人,女生620人)。1937年遷陜前的在校生,亦即西安臨大—西北聯大的潛在在校生為1 342人(男生960人,女生382人)。

其中:女子文理學院在北平時全院教職員計有129人,赴陜22人,到西北聯大時期增至34人,截至1937年遷陜前,在院學生313人,全部為女生;法商學院在北平時全院教職員計有109人,赴陜14人,到西北聯大時期增至52人,截至1937年遷陜前,在院學生384人(男生368人,女生16人);工學院在北平時全院教職員計有94人,畢業學生579人,至遷陜前在校生有271人(男生255人,女生7人);農學院在北平時全院教職員計有116人,截至1937年遷陜前有在校生240人(男生232人,女生8人);醫學院在北平時全院教職員計有166人,畢業學生259人,在校學生124人(男生105人,女生19人)。據《西北大學學人譜》,在1946年遷回西安現址辦學后至50年代初的教授先后有210人,北平大學、北平師范大學的教授或畢業生有110人,占總數的52%,其中北平大學的教授或畢業生占到48%以上。[2]1946年5月,國立西北醫學院并入國立西北大學和1949年8月陜西省立醫學專門學校并入國立西北大學,以及2019年教育部批準西北大學恢復醫學院,表明對西北聯大醫學院—北平大學醫學院血脈的再傳承,也使國立西北大學直接繼承了國立北平大學昔日五個學院中的三個學院,更接近于昔日在北平的規模,從而更進一步強化了國立西北大學全面傳承國立北平大學的史實。正是由于西北大學“學源于京”“地緣于陜”的完美合一,構成了兩源合流的強勁勢態,流離此地的京源得一安身之地,奄奄一息的陜源復得借勢重生,以共樹“國立西北大學”旗號而歸于一統。

北平大學大禮堂

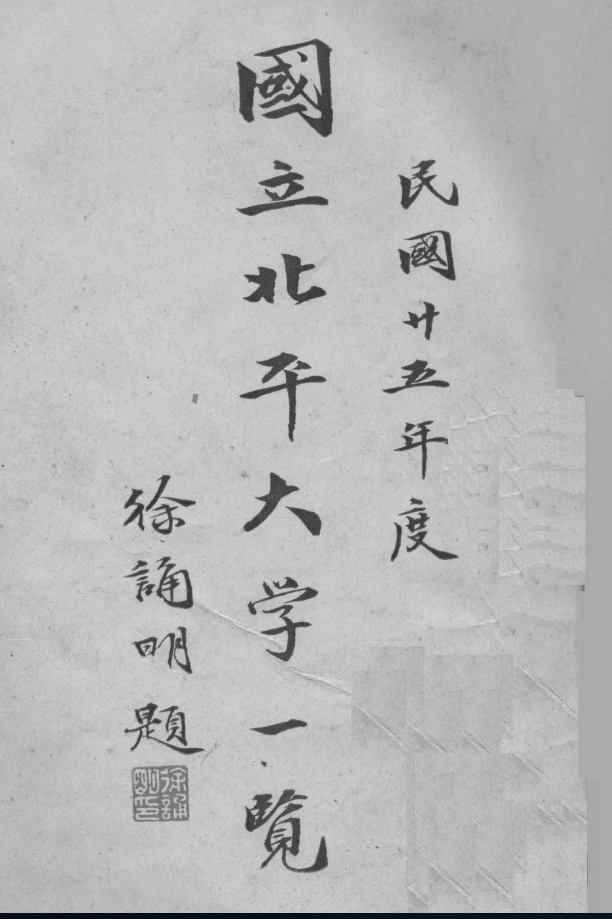

三、北平大學校長徐誦明和西北大學校長侯外廬

北平大學校長、西安臨大—西北聯大常委徐誦明無愧為西北高等教育之父,是連接北平大學、西安臨大、西北聯大和國立西北大學等西北國立五校以及所有后繼院校最為關鍵的一位人物。他最早表述西北聯大在大西北展布的戰略思想,也是實施和實現西北高等教育歷史性轉折最關鍵的人物之一,是他將國立北平大學整建制地帶到了陜西,并將其文理學院、法商學院、工學院、農學院、醫學院全部留在西北,構成了西北高等教育體系的核心要素。他作為曾擔任五所高校校長的資深教育家,其教育思想具有豐富的內涵,他強調“復興民族之基礎在于教育”;“西北聯合大學尤負西北文化重責”;“任何學校所在地,均當與文化中心及經濟中心發生迅速聯絡”他提出“不一定非要拿起槍桿子上戰場”和“以所學救國”的著名主張。他親任南遷大隊長隨隊翻越秦嶺,擔任陜西省各界抗敵后援會國立西北聯合大學支會主任委員,首倡全校祭掃博望侯張騫墓,宣誓“民族氣節,上薄云天”“民族英雄,永垂不朽”“值茲抗戰,效法恐后”。他最早表述西北聯大的抗戰精神,提出敵人的野心“不僅在占領我土地,屠戮我人民,而在毀滅我五千年文化與夫民族獨立自強之精神”,因此必須“激揚民族精神”,“外以軍事訓練勞其筋骨,內以精神食糧充其腸胃,進則為國家民族殺敵”,樹立“名城可陷,陣線可毀,而全民族抗戰到底之共同意志,永不可奪”的堅強意志,“以血肉體軀筑成堡壘,前仆后繼,有死無退”“救亡圖存,高于一切,學術研究,豈有他途”,唯有“在后方研究科學、增強抗戰力量”。在新中國時期,徐誦明在北京的家成為北平大學、西北大學校友聚會之處,并在1985年3月31日與侯外廬一起出席西北大學北京校友會成立大會,一起出任名譽會長。

國立北平大學校長徐誦明題寫的《國立北平大學一覽》

1950年1月23日,西北軍政委員會致電中央人民政府教育部,建議任命侯外廬出長西北大學,中央人民政府政務院總理周恩來于1950年3月10日予以正式任命。這使侯外廬成為連接北平大學與西北大學的重要人物之一。他曾在北平大學法商學院前身北京法政大學和北京師范大學學習,后留法在巴黎旅歐支部加入中國共產黨。1931年九一八事變后任北平大學法學院(法商學院前身)教授,兼任北平師范大學教授,次年2月,被捕入獄,1933年8月被保釋出獄。在此期間的1932年,與王思華合譯的《資本論》第一卷第一分冊(第一至七章)由生活書店出版,1936年第一卷合訂本出版。1937年抗日戰爭全面爆發后在山西、西安等地從事著譯活動,曾在西安臨大法商學院陳建晨講師、沈志遠教授主辦的《大團結》雜志1938年第4期發表《中國統一戰線的歷史認識及其前途》一文,并曾應西安臨大地下黨支部的邀請到臨大進行時局與政治形勢的演講。在1950年7月13日他就任西北大學校長的演講,即表示西北大學與北平大學和北平師范大學有傳承關系:“我曾在北平大學和北師大上學 ,1932年至 1933年又在這兩所大學任教 , 因為宣傳抗日,被國民黨政府逮捕入獄,當時稱為“許(德珩 )侯 (外廬)馬(哲民)事件”,兩校師生對我極力營救,所以我對西北大學有特殊的感情”。他在任內提出“新三風”,嚴格治校,繼續中國思想史研究,并逐漸形成以“堅持馬克思主義的唯物史觀的基本思想宗旨”、“堅持馬克思主義中國化與中國學術民族化高度統一的學術道路”為特征的“侯外廬學派”,以“《宋明理學史》的編著和出版,客觀上標志著侯外廬學派順利完成了從侯外廬為核心的第一代到張豈之為核心的第二代的傳承與發展”,從而帶動和奠定了中國思想史、考古學、歷史學、中東國別史、西北民族史等優勢學科。這與侯外廬傳承平大、師大學風,千方百計地從平津及全國各地延攬陳登原、陳直、馬長壽等史學名家有著重要的關聯。侯外廬與西北大學感情深厚,死后將一部分骨灰葬于西北大學,并設立了相關獎勵基金。

原文鏈接:https://wap.sciencenet.cn/blog-469915-1310300.html?mobile=1