人類的歷史,是一條波瀾壯闊的長河。大學的意義可以這樣形容:“為天地立心,為生民立命;為往圣繼絕學,為萬世開太平”。

自大學誕生起,它就是文明的標志和地理的坐標。在中國,它們與國家和民族命運休戚相關,也有時代潮流裹挾下的清醒與獨立。于學子而言,人生的漫步、遐想和探索,亦與大學有關……

從這個角度來說,任何偉大的城市,都有充滿魅力的大學。2022年10月15日,西北大學建校一百二十周年。而它,是西部歷史最久的學府之一。

時代:大學與時代

明清“閉關鎖國”,讓中國遠離當代世界。吾國近現代史,也是從“三千年之未有大變局(梁啟超語)”開始。

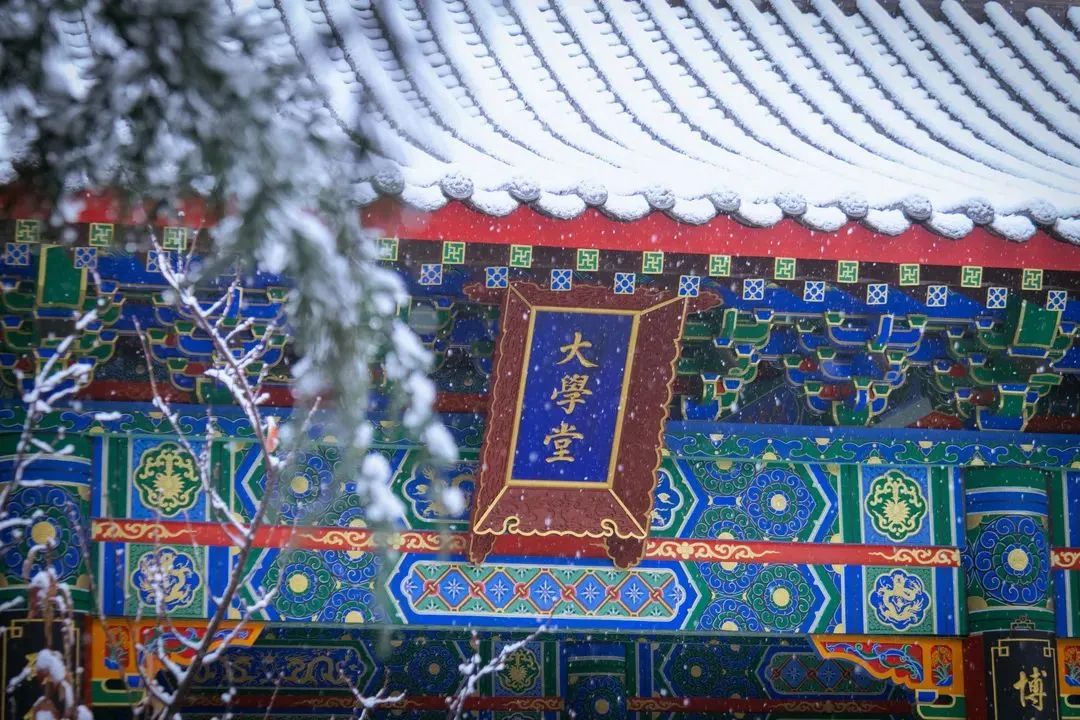

誕生自清朝西北大學,有著時代的必然和偶然。彼時,國運衰減,光緒(愛新覺羅·載湉)和慈禧(葉赫那拉·杏貞)逃至西安。國運若起,必興教育,故發布“興學詔”。1902年,愛新覺羅·載湉朱批:“著即督飭,認真辦理,務收興學實效”。

西北大學的前身——陜西大學堂,西北地區最早的新式學府就這樣應運而生。陜西的高等教育由此起源,西北大學的歷史也由此展開。

若了解西北大學歷史,就會發現它也是中國戰爭史和教育史的另一種縮影。這些,從西北大學的名稱、遷址、合并和調整都能看出來:

1923年,改為國立西北大學;1937年,西遷來陜的國立北平大學、北平師范大學、北洋工學院和國立北平研究院等組成國立西安臨時大學;1938年,改為國立西北聯合大學,1939年復稱國立西北大學。

1949年后,被教育部定位直屬綜合性大學;1950年,復名西北大學;1958年,改隸陜西省主管;1978年,定為全國重點大學。

在長期發展中,西北大學被譽為“中華石油英才之母”、“經濟學家的搖籃”和“作家搖籃”。如今,它是國家“211工程”建設院校、教育部與陜西省共建高校。

(西北大學的校門變遷)

中國的高等院校,皆與時代命運休戚相關。在《如果,西安沒有交通大學》中,我們溯源:

1950年代,教育方面中國基本全盤模仿蘇聯高等教育思想:“培養工業建設人才和師資為重點,發展專門學校、整頓和加強綜合大學的方針原則”。至此,高校開始“大手術”式調整。

此后,西北大學被多次分拆:西安交通大學、西安外國語學院、西北政法大學、西北農林科技大學以及陜西師范大學等,與西大皆有直接或間接關聯。有一種說法:“西北大學,是陜西眾多專業性高校之母”。

即使如此,1985年仍被《大英百科全書》列為世界著名大學。

歷史風云已散,時代終要邁向遠方。因為大學的本質,一切過往反而歷久彌新。有些歷史的回眸,為整個陜西乃至國家留下了濃墨重彩的一筆。

貢獻:這座大學的貢獻

從成立至今這一百二十年來,在長期的辦學實踐中,西北大學在地質、水利、經濟、物理和文學等方面,有著眾多突出的貢獻。

比如,中國五大地質學派之一的“地殼波浪狀鑲嵌構造學說”、秦嶺造山帶的“三板塊兩縫合帶和立交橋式三維結構”演化過程與動力學模型、破解達爾文進化論世紀難題的“三幕式寒武紀大爆發假說”等創新理論成果。

比如,中國思想史方面“侯外廬學派”,中國世界史研究三大學術理論之一的“文明交往論”;比如,物理數學被譽為“中國的驕傲”的“侯氏變換”和“王氏定理”。

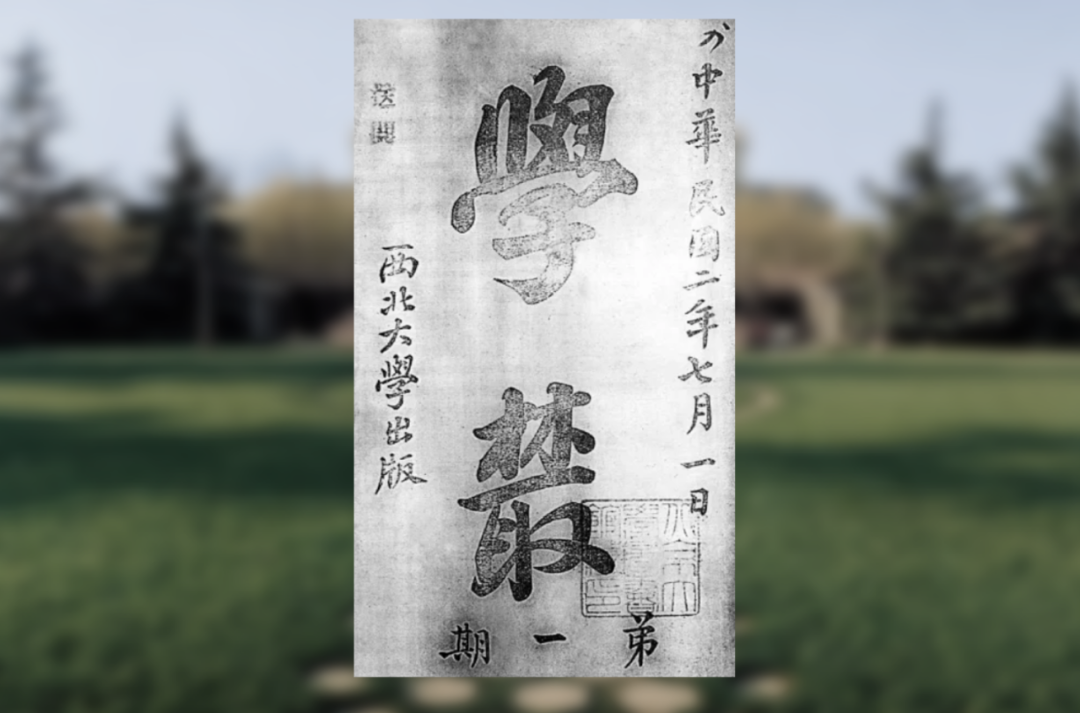

最早的學報創刊

(西北第一份高校報刊)

1913年7月1日,西北大學《學叢》創刊,成為辛亥革命后我國高等學校創辦最早的報刊之一。隨后1915年清華才創刊,而北大則到了1919年。

“獨立其思想,自由其精神”。雖其時間不長,但意義非凡:一是首次向西北系統傳播民主制度、科學強國的理念及法學、政治學和經濟學知識;二是填補我國北方地區新聞出版中“大學學報”的空白。

中華石油英才之母

(1938年西安臨時大學南遷漢中)

1905年前后,晚清爆發了最大的一次學潮。學堂派出專門學習石油的留學生,為中國史上第一次。至此,西大為中國石油事業做貢獻的序幕正式拉開。

這其中,張伯聲院士為我國石油英才的培養做出杰出貢獻。至1956年,西大為新中國地質勘探輸送千余名地質技術人才。20世紀80年代中期,全國14個大油田中13個油田局長或總地質師出自西北大學地質系。由此,西大獲譽“中華石油英才之母”。

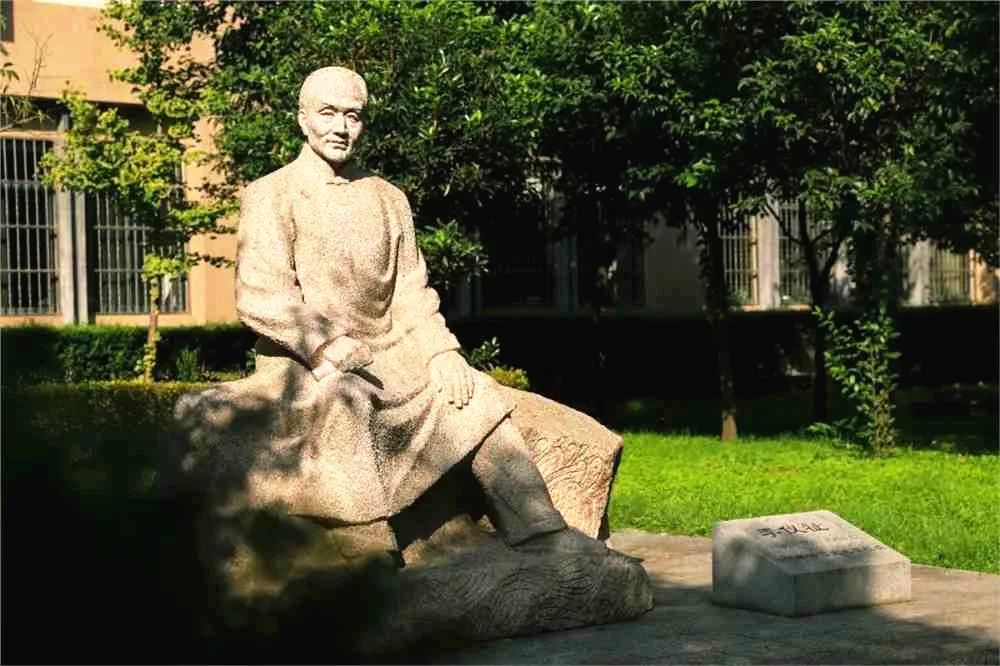

影響世界的水利專家

(李儀祉先生的雕像)

有一種說法稱:“二十世紀二三十年代,世界上有“兩個半水利學家”。一個德國人,一個中國人,半個日本人。”這位中國人,就是李儀祉先生。

他自幼生長在渭北高原,終生夙愿就是效法鄭國、白公,振興關中水利。20世紀30年代,陜西連年大旱,赤地千里,十室九空。李儀祉主持建設的陜西關中“八惠渠”,形成民國時期中國最大的模范灌溉區。

1925年,李儀祉先生任西北大學校長,并創辦了工科系。培養造就大批水利人才,樹立全新治水理論。“水圣”和“活龍王”,是人們對他的尊稱。

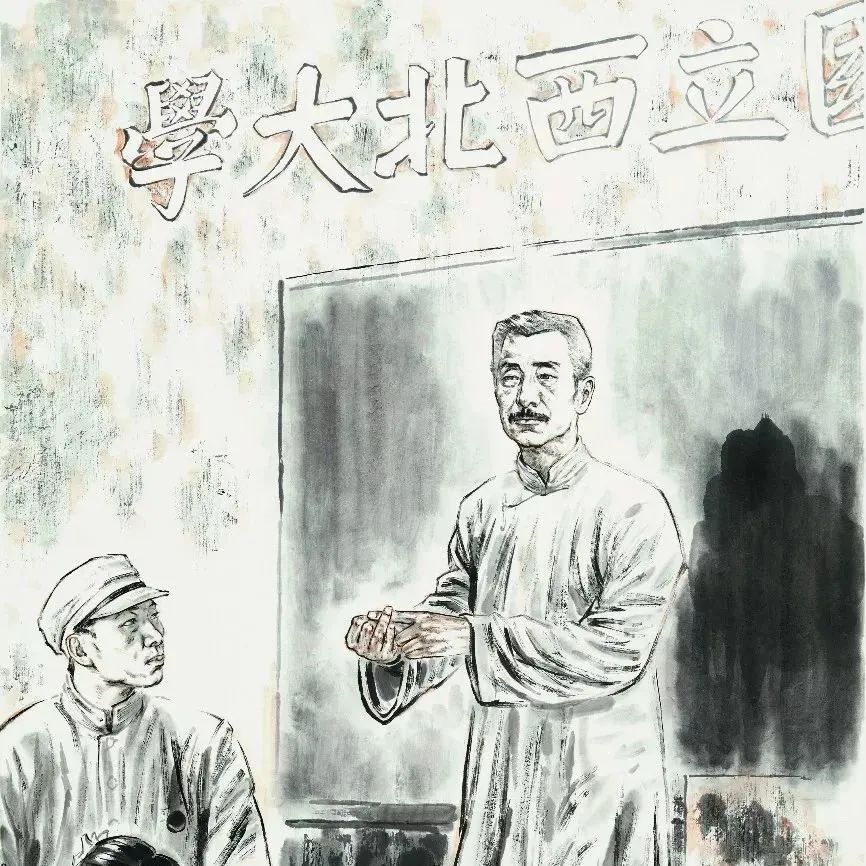

與魯迅的緣份

(西北大學鄧益民教授《魯迅在西大》)

今日西北大學校名

書法,取自魯迅先生手稿。這其中,陜西師范大學、廈門大學等亦是來自魯迅手筆。

1923年,國立西北大學與陜西省教育廳聯合辦學。為提高學術聲譽,邀請魯迅,北平師范大學教授王桐齡、林礪儒,南開大學教授蔣廷黻、陳定漠,東南大學教授陳鐘凡、劉文海等來講學,一時傳為佳話。

時間如白駒過隙,一百二十余年已過。根據西北大學提供的數據顯示,這里已先后走出四十余萬畢業生。

歷程:百年學府的穿越

西北大學內,“最年長”建筑大禮堂。歷經七十多年風雨,是其發展變遷當之無愧的見證者。

大禮堂的首倡建設者,是張學良。“九一八”事變后,東北淪陷,東北大學先遷北平。后張學良來陜,于中華民國二十五年(1936)二月在西安小南門外建筑校舍,將東北大學遷來西安,大禮堂即建于此時 。

大禮堂立有紀念碑,碑文記載:“東北大學校舍奠基紀念:沈陽設校,經始維艱。自九一八,慘遭摧殘。流離燕市,轉徙長安。勖爾多士,復我河山。——校長張學良立 中華民國二十五年八月。”

(西北大學碑林校區實景)

“漢唐圣地,西北上庠(xiáng,泛指學校),風雨設帳歷滄桑;公誠勤樸傳薪火,團結民主弦歌昂。”無論是學術科研,還是人才培養,西大仍然保持著百年名校應有的內涵和高度。

這背后,西北大學遭遇了幾次重大變化:首先,是1950年代前后的“分拆”。在建國初期,西北大學在中央教育部直屬的14所重點大學排名第六位。

隨后,是1959年從教育部直屬劃歸為省管,教育經費發生巨大變化:由國家撥款變為省上撥款。因經濟影響,陜西財政并不豐裕。尤其改革開放之后,不僅有省屬與教育部直屬的差距,也有西部與東部的差距。

以2021年為例,西北大學以14.18億經費位列全國150名開外。說西大“窮”,可以說絲毫不為過。但西大綜合排名卻在60名左右,是投入產出比最高的大學之一。

(西北大學長安校區實景)

(西北大學建校一百二十周年大會)

目前,西北大學地質學入選首輪“世界一流學科”建設名單,地質學、考古學入選新一輪“世界一流學科”建設名單,全球ESI前1%學科從3個增至10個。

作為百年名校,西北大學走過一條漫長但不平凡的道路:經歷過兵燹戰亂,見證了“國破山河在”的悲壯;經歷了言必唯蘇,見證了高校體系的劇烈變化;也經歷了城市興衰起伏,與這片土地一同負重前行。

大學,是文明和地理的坐標;大學,也肩負著推動文化與科學發展的使命。我們也希望看到,更多學術的普及、運用——這,也許是大學的另一個責任。

在2022年11月15日,西北大學隆重舉行建校120周年暨“雙一流”建設推進大會。在這個“雙甲子”時刻,我們祝愿西北大學永遠年輕。

梭羅曾說:“一棵樹長到一定的高度,才知道怎樣的空氣更適合。”人,也是如此。大學,就是要將適合的空氣置于青年的筆尖、市民的眼眶和社會的內心。

大學,從來都不是一座工具的培訓班。大學,是知識的書香,是歲月的建筑,是開放的空間,是美學的傳達,它代表著學術、文化、思想和未來。如果說,歷史是一座城的年齡;那么,大學可以決定一座城的未來。

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/-DT977PEmoSEQNIoCszbIg